RESET

« J’ai donné l’impulsion de ce projet réunissant de jeunes artistes que j’ai rencontrés ces trois dernières années, en définissant avec eux un cadre de travail qui mobilise l’espace d’exposition dans ses dimensions matérielles et stratégiques. »

Christophe Kihm

Automne 2009

» Le problème n’était pas comment exposer des œuvres (et lesquelles), mais que peut-on faire d’un espace d’exposition, et précisément, quel type d’intervention produire dans ce lieu mis à disposition par la Fondation d’entreprise Ricard pour l’art contemporain ? Cette exposition est une question dont les réponses engagent une production.

Il était donc convenu que l’exposition n’appliquerait pas de découpes culturelles ou générationnelles, thématiques ou stylistiques, formes affirmatives surdéterminant la cohérence d’une sélection d’œuvres. Dans ce processus de travail, de nombreuses autres hypothèses ont été écartées, liées à l’organisation du groupe lui-même : nous étions conscients que l’absence de décision commune conduit tout projet collectif d’exposition à l’aménagement d’un espace par des interventions ponctuelles et « pertinentes », et que toute règle trop stricte soumet la participation de chacun à une démonstration conceptuelle. Pour ce qui me concerne, je ne voulais pas concevoir l’exposition comme l’exercice d’un savoir-faire de la disposition (display) ou d’une technique d’accrochage, avec leurs effets de dialogues et de confrontations, de discours ou de récits. Mon rôle dans ce projet, aura donc été des plus modestes, puisqu’il aura consisté à fédérer des énergies pour concevoir un espace partagé, à participer à l’élaboration d’un cadre de travail et à assister les propositions des uns et des autres pour les rendre possibles en fonction des conditions posées par une institution. En réponse à la question posée (que faire de cet espace d’exposition ?), le titre « RESET » s’est finalement imposé pour souligner ce programme de remise à zéro, où l’exposition est considérée comme point de départ de l’œuvre (et non comme point d’arrivée), et où tout œuvre propose l’exposition d’un lieu.

Il s’est donc agit, pour les artistes réunis, de penser l’exposition comme une construction et, petit à petit et point par point, de mettre en jeu leur travail selon la perspective d’une reconfiguration du lieu. En ce sens, l’expérience pourrait s’ouvrir à des actions accomplies dans et sur le lieu dont les effets dans le temps joueraient de différés ou de retardements, se manifesteraient ouvertement ou se situeraient aux seuils de l’invisibilité. Cet exercice est contraint (spatialement, budgétairement, techniquement), il comporte une part de risque et demeure incertain, associant le temps du montage à celui de la production et de la réalisation des œuvres. Mais l’exposition y trouve la pleine mesure de sa forme-projet, qui ne se fixe pas dans un résultat mais est fixée par une coupe opérée au sein de son processus.

Une question reste posée : que construit cette exposition outre un processus de travail (qui par ailleurs n’y sera pas restitué) ? Elle construit un lieu, dont les qualités sont peu évaluables selon des critères architecturaux (il ne s’agit pas de bâtir un édifice) ou formalistes (puisque cette construction est soumise à une logique processuelle). Les propositions des artistes sont autant de propositions d’espaces procédant au redoublement, au dédoublement, à l’extension d’un lieu (donné) par d’autres (qui s’y installent), en ayant recours à des techniques d’inscription, de transcription, d’intrusion ou d’effacement… Et comme il se trouve que ces propositions signifient toutes des lieux (salle de cinéma, villages détruits, bureaux de travail, parcours géographiques, conduits d’évacuation…), l’espace construit est un circuit où se raccordent des lieux potentiels. Telle est la conclusion provisoire de cette expérience, qui précise un point relatif à la forme de construction produite. »

Soutiens

Les oeuvres de Gabriel Abrantes et Benjamin Crotty ont reçu le soutien des sociétés ZDBG, Kodak, Toyota, Bogard, de la Région Nord Pas de Calais, de l’Instituto Camoes.

Les oeuvres de Bertrand Dezoteux ont reçu le soutien de l’école d’art de la communauté d’agglomération de Bayonne, Anglet, Biarritz.

Les oeuvres de Florian Pugnaire ont reçu le soutien de La Station, Nice.

Les oeuvres de Tamara de Wehr ont reçu la soutien de la Ville de Lausanne, des Affaires culturelles du Canton de Vaud et de Mike Lombardo.

L’œuvre Robe de Bertille Bak et Charles-Henry Fertin a reçu le soutien d’artois.comm

Contributions et interventions des artistes par ordre d’apparition dans l’espace…

Gabriel Abrantes, Benjamin Crotty

« Liberdade », 2009-10

Film 16 mm, 17 min

« Repérages Liberdade », 2010

Vidéo, 3 min, boucle

Gabriel Abrantes et Benjamin Crotty ont réalisé ensemble plusieurs projets, Visionary Iraq (2008), Too Many Daddies, Mommies and Babies (2009) et Little People of Flores (2010). Ces projets reposent sur la production de films de studio au modeste budget dans un espace d’exposition. Dans ces décors, une allégorie mélodramatique et politique prend place, qui y sera finalement projetée une fois le film monté. Le recours à des matériaux pauvres et à des méthodes de construction avec les moyens du bord a pour effet de transformer rapidement l’espace d’exposition en parterre de décors à petites échelles.

Pour leur participation à Reset, les deux artistes proposent un film de fiction tourné en Angola, Liberdade, dont l’histoire se situe dans une communauté chinoise. Depuis la fin de la guerre civile en 2002, des centaines de milliers de chinois, hommes et femmes, se sont installés dans ce pays pour participer à la construction de routes, de chemins de fer, d’écoles, mais aussi pour fournir des services. Cette importante communauté, dispersée à travers tout le pays, doit relever de nombreux défis, non seulement relatifs à la pénibilité de certaines tâches effectuées, mais aussi face aux différences culturelles qu’elle doit affronter. Cette main d’œuvre ne se restreint pas à la seule présence de travailleurs (des hommes pour la plupart), une classe de dirigeants s’est aussi installée, parfois avec femmes et enfants. Cependant, ce film ne met pas l’accent sur ce contexte social et culturel, mais raconte l’histoire d’une jeune fille chinoise de 21 ans, Betty, et son amour innocent pour un jeune garçon angolais, Liberdade. Le projet du film suit un modèle narratif hollywoodien, mêlant intimité et romance, à partir de prises de vues réalisées sur place.

Avec Liberdade, Abrantes et Crotty ne réalisent donc pas un tournage dans l’exposition, mais installent une sorte de cinéma dans l’espace, avec des séances et des projections programmées dans un lieu spécifiquement conçu à cet effet.

Sur un écran plasma à l’entrée de l’exposition, leur vidéo Repérages Liberdade reprend les repérages du film effectués sur Google Earth par les deux artistes avant leur départ à Luanda.

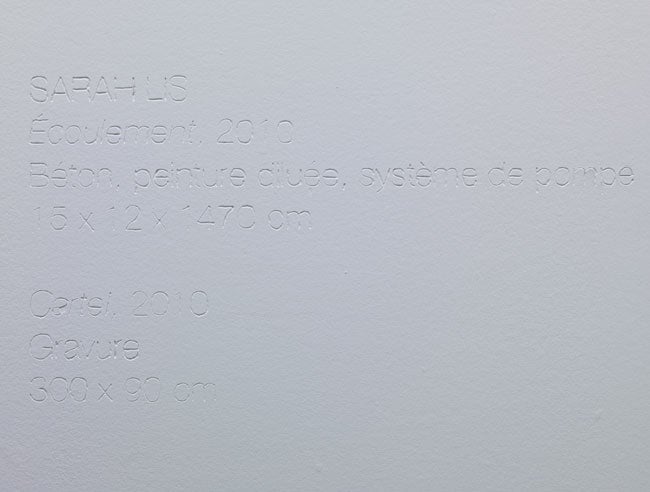

Sarah Lis

« Écoulement », 2010

Béton, peinture diluée, système de pompe

15 x 12 x 1470 cm

« Cartel », 2010

Gravure

300 x 90 cm

Mon Travail s’articule autour de la notion et de la construction d’espace. Mes interventions tentent, en jouant sur les échelles, d’intégrer le plus possible l’espace d’exposition de sorte que parfois se crée une ambiguïté entre logique d’aménagement et geste artistique. Mes interventions jouent à la fois sur une forme de discrétion et d’ampleur. Mais toujours les espaces et les objets proposés indiquent une intention sensible. Il s’agit par là de prendre conscience qu’un geste ou qu’un objet simples peuvent générer une matérialité forte. Mes interventions témoignent d’une certaine saturation de l’espace d’exposition. La mémoire du lieu, incluse dans les murs, peut s’y manifester à tout moment sous forme de résurgence plastique. Mon travail s’inspire d’une certaine forme de minimalisme et, par ses questionnements sur l’espace architectural, trouve aussi des fondements dans l’art conceptuel.

Dans la pièce Écoulement, une peinture acrylique blanche très diluée, celle que l’on utilise communément pour repeindre les murs, s’écoule dans un caniveau et suggère ainsi une sécrétion du lieu.

La proposition Cartel s’articule autour d’une réflexion sur la mémoire du lieu d’exposition et des moyens de s’y inscrire. Les cartels sont gravés directement sur une des cimaises, ce qui permet d’envisager l’après de l’exposition, moment où les pièces ne seront plus là mais leur présence encore gravée dans les murs, comme des ex-voto.

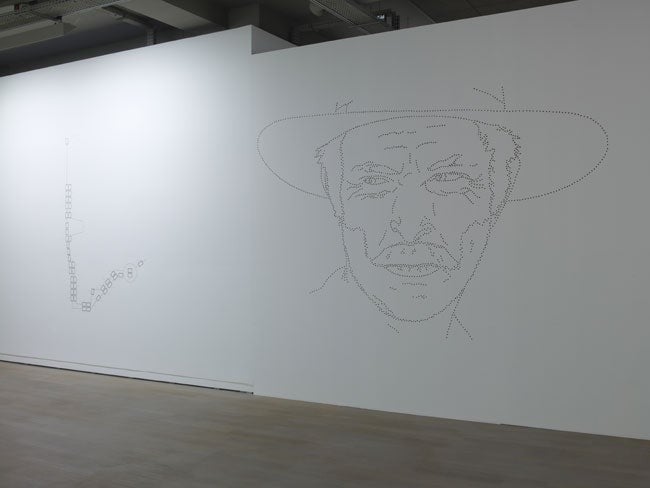

Tamara de Wehr

« 2.1 », 2010

Dessin à la perceuse sur panneau (recto verso), 340 x 335 cm

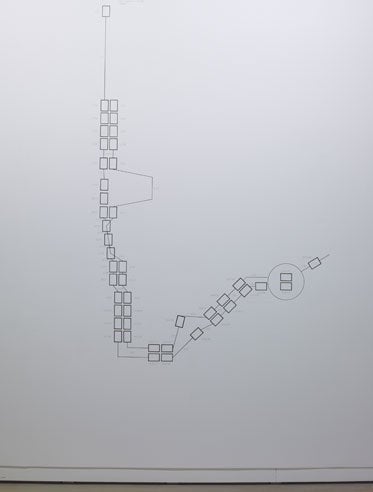

« étude (Arch Stanton – † 3.02.1862) », 2010

Dessin, durée 2h43’32 »

À l’occasion de l’exposition Reset, Tamara de Wehr propose un diptyque en trois parties – et non un triptyque – ayant pour substrat le duel à trois durant lequel s’affrontent Blondin, Tuco et Sentenza à la fin du western de Sergio Leone Le Bon, la Brute et le Truand (1966).

Le premier volet intitulé 2.1 représente le portrait de Lee Van Cleef la Brute ; Sentenza) à l’aide de perforations traversant la cimaise de part en part. Ce procédé d’exécution a pour effet de créer une double figure, semblable et opposée, de Sentenza.

Pour la deuxième partie de ce diptyque, portant le titre étude (Arch Stanton – † 3.02.1862), Tamara de Wehr prend comme référence les outils graphiques qu’utilise Nelson Goodman dans son ouvrage L’art en théorie et en action (1984) afin d’analyser l’espace-temps narratif de certaines peintures. Cette méthode est reprise par l’artiste pour retracer graphiquement le parcours de Clint Eastwood (le Bon ; Blondin) et Eli Wallach (le Truand ; Tuco) depuis le premier moment de leur apparition respective dans le film jusqu’à l’instant où nous les voyons pour la dernière fois à l’écran après deux heures quarante-trois minutes et trente-deux secondes de pérégrination dans l’Ouest américain.

Bertille Bak

« Robe », 2009

Bertille Bak / Charles-Henry Fertin, avec le soutien d’artois comm.

Ensemble électromécanique, tampon, encre,

dimensions variables

« Sans titre », 2009-10

Frise, stylo bille sur papier

21 x 1200 cm

Depuis quelques années, je réalise principalement des vidéos avec les résidents de la cité n°5 de Barlin, petite ville du Pas-de-Calais. Les habitants y jouent leur propre rôle dans leur environnement quotidien. Je m’intéresse à cette vie communautaire, aux rites, codes, objets et architectures qui la lient, la préservent et la font vivre jusqu’à sa récente disparition suite à la réhabilitation du territoire. Je recense actuellement toutes les cités minières avant leur rénovation ou destruction imminente.

Les bâtiments dessinés au stylo à bille noir sur des rouleaux de papier sont isolés de leur environnement. Au-delà de la constatation des divers ensembles typologiques d’un même patrimoine industriel, l’observation permet l’émergence de petites différences dans la multiplicité d’images d’un même type. On y relève comment chacun s’approprie l’architecture, comment les habitations unifamiliales se distinguent de cette masse. Mémoire d’un lieu, de ce territoire en profonde mutation. Transporter l’architecture sérielle des maisons ouvrières dans le centre d’art, en saturer l’espace. C’est aussi ce que produit de son côté la machine Robe (coréalisée avec Charles-Henry Fertin), qui reprend cette construction régulière en imprimant et en recouvrant entièrement un mur du lieu pendant toute la durée de l’exposition.

Florian Pugnaire

« Stunt Lab », 2009-2010

Vidéo, hdv, 6 min.

Sculpture

bois, placoplâtre, carton, aluminium, polystyrène,

corde, sangles, objets divers, 120 x 100 x 170 cm

Florian Pugnaire porte une attention particulière à la notion d’atelier comme lieu de la pratique, mais aussi comme lieu de fiction, un entre-deux où la finalité du travail n’est pas encore définie et où tout peut encore être inventé ou modifié. On le voit recouvrir une voiture de boue dans Dyane+ (2006), une vidéo-performance qui prend des allures de film noir. En 2008, il réalise avec David Raffini une sculpture évolutive, Expanded crash : une voiture 2cv équipée d’un dispositif hydraulique se contracte très lentement sur une durée de deux mois.

Situé dans un espace intermédiaire entre l’atelier et le lieu de l’exposition, Stunt lab est un projet en deux temps, qui découle d’un intérêt pour le travail en devenir, le processus de fabrication et de création d’une œuvre. Le premier temps consiste en la réalisation d’une vidéo de cascades dans un atelier de 90 mètres carrés réinvesti de mobilier et de cimaises en carton, en polystyrène, en placoplâtre, etc. Deux protagonistes en tenue de travail investissent cet espace et engagent un combat qui entraîne la destruction du décor. Le deuxième temps de ce projet est celui de la sculpture. Tous les éléments du décor détruit sont réassemblés de la manière la plus compacte possible et transportés dans l’espace d’exposition. La question de la sculpture est ici intimement liée à celle de la pratique, l’atelier s’expose, et le décor du film devient un volume à défaut d’un espace.

Bertrand Dezoteux

« Bureau », 2010

médium, linoleum, aluminium,

économiseur d’écran, 165 x 130 x 150 cm

Bertrand Dezoteux s’exprime principalement au travers de la vidéo. Son travail trouve son point d’entrée dans un film de famille réalisé en 2006, intitulé Mireille, qui met en scène la relation de sa mère avec sa coupe de cheveux. Dès lors, il se constituera une famille d’acteurs parmi ceux qui l’entourent et poursuivra avec eux ses différents projets. En 2007 il réalise Roubaix 3000, une vidéo dont le cadre est la ville de Roubaix mais dont le scénario a été écrit à partir du collage d’enregistrements sonores effectués lors de repas familiaux dans la région de Bayonne. En 2008, il découvre la 3D et réalise Le Corso, une vidéo, adoptant la structure d’un conte, qui met en scène un troupeau de chèvres furieuses qui sillonnent la lande.

En 2009, de retour à Biarritz, il réalise qu’à l’origine nous provenons des océans. « Sommes-nous toujours capables d’y faire quelque chose ? », se demande-t-il. À l’instar du film Waterworld, il décide alors d’organiser un tournage sur l’Atlantique, au milieu des baigneurs, afin d’y mettre en scène l’arrivée de deux individus venus d’une lointaine civilisation amphibienne.

À l’occasion de cette exposition, il conçoit un espace de travail pour le/la stagiaire de la Fondation Ricard. Ce mobilier constitue pour l’artiste un défi : fabriquer l’objet sans aucune sorte de compétence en menuiserie, avec le seul recours des machines, en multipliant les angles aigus et les plans obliques.

Tamara de Wehr

2.1 & étude (Arch Stanton – † 3.02.1862)

Fondation d’entreprise Ricard

Exposition Reset – 19.01.2010 – 20.02.2010

Par Steve Paterson

« Dites-moi je vous prie (sans vous mettre en colère) avant que je n’écrive mon chapitre sur les lignes droites, par quelles erreurs, sur la foi de qui ou par quelle suite de hasards, vous autres, génies et hommes d’esprit, en êtes arrivés à la confondre avec la courbe de GRAVITATION ? »

À l’occasion de l’exposition Reset à la Fondation d’entreprise Ricard, Tamara de Wehr « exécute » un « diptyque » en trois parties ¬- et non pas un triptyque – sur la base du fameux « duel » à trois ayant lieu dans le cimetière circulaire de Sad Hill où s’affrontent Blondin, Tuco et Sentenza à la fin du western de Sergio Leone Le Bon, la Brute et le Truand, troisième et dernier volet de la « trilogie du dollar ». C’est Sentenza interprété par Lee Van Cleef qui prendra du plomb et les deux autres l’argent caché dans la tombe de l' »inconnu » située à côté de celle d’Arch Stanton. C’est aussi à ce moment que Blondin a recours à la réplique qu’il se partage le long du film avec Tuco sur leur appréhension binaire de certaines situations vécues en commun en lui disant, après avoir liquidé Sentenza, « le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses… ». La première partie du travail de Tamara de Wehr intitulé 2.1 s’inspire de la technique du carton utilisé lors de la réalisation de fresque. Comme on le sait, cette dernière est figurée grandeur nature sur le support uniquement à l’aide de perforations. Ces points délimitent le contour du dessin qui sera reporté sur le mur à l’instar d’un décalque. Dès lors, si le carton, c’est-à-dire si le contour de la fresque sous la forme de pointillés a un statut préparatoire, ce rendu est le dernier pour la pièce 2.1. Par ailleurs, le carton n’est pas ici un objet posé sur le mur en vue d’y recevoir de la poudre de charbon (technique dite « poncif »), mais c’est le mur lui-même qui est perforé de part en part. Le tracé au recto et au verso de la cimaise représente en double le portrait de Sentenza. Ce double exécuté par report grâce à la traversée du foret dans toute l’épaisseur du mur – comme autant de coups de feu – a pour effet de mettre dos à dos la figure de la Brute qui se retrouve, à nouveau, dans une posture de départ pour un duel, mais cette fois-ci avec lui-même. Ce portrait à la fois semblable et opposé forme un champ-contrechamp dont les regards ne se croiseront jamais tout en étant sur la même trajectoire engendrant des lignes de fuite. On ne peut s’empêcher ici de penser à Gilles Deleuze et Felix Guattari qui firent de la ligne un concept, par le biais notamment de leur lecture de Fitzgerald, et en distinguèrent trois types « […] qui nous traversent, et composent « une vie » (titre de Maupassant). La ligne de segmentarité dure, ou de coupure molaire ; ligne de segmentation souple, ou de fêlure moléculaire ; la ligne de fuite ou de rupture, abstraite, mortelle et vivante, non segmentaire ». Deleuze dit à propos de cette dernière dans un cours au Centre universitaire expérimental de Vincennes en 1980 :

Or, en effet, des lignes de fuite, vous comprenez, ce n’est pas une forme. « Ligne de fuite » c’est une opération ambiguë, je dis, c’est ça le processus, c’est ça qui nous emporte, évidemment cela veut dire que pour moi les lignes de fuite, c’est ce qu’il y de créateur chez quelqu’un. Les lignes de fuite ce ne sont pas des lignes qui consistent à fuir bien que ça consiste à fuir mais c’est vraiment la formule que j’aime beaucoup d’un prisonnier américain qui lance le cri « Je fuis, je ne cesse pas de fuir, mais en fuyant, je cherche une arme. », je cherche une arme, c’est-à-dire, je crée quelque chose .

Pour la deuxième partie de ce diptyque portant le titre étude (Arch Stanton – † 3.02.1862), Tamara de Wehr prend pour référence les outils graphiques qu’utilise Nelson Goodman dans son ouvrage L’art en théorie et en action (1984) pour analyser l’espace-temps narratif de certaines peintures. Cette méthode est reprise par l’artiste pour retracer graphiquement le parcours de Blondin (Clint Eastwood) et Tuco (Eli Wallach) depuis le premier moment de leur apparition respective dans le film jusqu’à l’instant où nous les voyons pour la dernière fois à l’écran après deux heures quarante-trois minutes et trente-deux secondes de pérégrination dans l’Ouest américain. D’autre part, Lev Vygotski propose « […] d’étudier la psychologie pure et impersonnelle de l’art indépendamment de l’auteur et du lecteur, en ne considérant que la forme et le matériau de l’art » en s’appuyant sur la « méthode analytique objective » de Müller-Freienfels. Dans ce dessein, Vygotski prend comme source les cinq graphiques représentant le déroulement de la fable dans le roman de Laurence Sterne Tristram Shandy (1760). L’auteur ayant dévoilé, à la fin de son ouvrage, tous ses procédés de construction du sujet par le biais de ces dessins linaires . Dès lors, Vygotski distingue deux concepts fondamentaux faisant partie intégrante d’un récit que sont la « fable » et le « sujet » : La fable est pour le récit ce que sont les mots pour les vers, la gamme pour la musique, les couleurs en soi pour la peinture, les lignes pour le graphique, etc. Et le sujet est pour le récit ce qu’est le vers pour la poésie, la mélodie pour la musique, le tableau pour la peinture, le dessin pour le graphisme. Autrement dit, on a chaque fois affaire ici à la corrélation entre les différentes parties du matériau, et l’on peut dire que le sujet est à la fable du récit ce qu’est le vers aux mots qui le composent, la mélodie aux sons qui la constituent, la forme au matériau .

A partir de là, il étudie le graphisme des schémas de Sterne et met en exergue le fait que l’écrivain distingue le « sujet » de son récit par une ligne courbe et la « fable » par une ligne droite : L’auteur [Sterne] représente donc lui-même par un graphique le développement du sujet comme une ligne courbe. Si l’on prend un événement de tous les jours dans la suite chronologique, on peut par convention noter son déroulement sous forme de ligne droite, où chacun des moments successifs remplace le précédent et à son tour est remplacé par le suivant. On pourrait de même noter graphiquement par une ligne droite l’ordre des sons qui composent la gamme, la disposition syntaxique des mots dans la syntaxe courante, etc. Autrement dit, le matériau, et son développement dans ses caractéristiques naturelles, peut être par convention décrit comme une ligne droite. En revanche la disposition artificielle des mots qui les transforme en vers et change l’ordre normal de leur déploiement syntaxique ; la disposition artificielle des sons qui les transforme de simple série sonore en mélodie musicale et là aussi change l’ordre de leur succession de base ; la disposition artificielle des événements qui les transforme en sujet artistique et les fait dévier de leur ordre chronologique, tout cela, nous pouvons le noter conventionnellement par une ligne courbe qui s’inscrit tout autour de notre droite, et cette courbe du vers, de la mélodie ou du sujet sera aussi la courbe de la forme artistiques. Ces courbes qui, selon l’expression de Sterne, décrivent les différents tomes de son roman expliquent on ne peut mieux cette idée .

En partant de l’analyse de Vygotski, nous sommes plus proches de la représentation de la fable face au dessin étude (Arch Stanton – † 3.02.1862) de Tamara de Wehr, c’est-à-dire du développement chronologique linéairement droit du récit dont le film fait l’objet, toutefois nous avons souligné plus haut que nous avions affaire ici à un diptyque. Or, la forme du dessin étude (Arch Stanton – † 3.02.1862) ou disons sa révélation se retrouve en « creux » dans celle de 2.1. Dans ce dernier Sentenza apparaît de point en point. Ce mode de résurgence fait écho à celui de Tuco et Blondin dans étude (Arch Stanton – † 3.02.1862) dont la présence est révélée au travers du minutage de celle-ci dans le film. Cette présence ponctuelle est notée étape par étape par l’artiste à l’aide de chiffres qui désignent cette ré-apparition tout comme le cigare de Blondin sert d’indice à Tuco lorsqu’il le recherche dans le désert. Cette chasse à l’homme se termine d’ailleurs sur un travelling d’un canon de winchester, c’est-à-dire, sur une ligne de mire engendrée à la suite d’une fuite.

C’est par conséquent entre les lignes que la forme – le sujet – se révèle dans le travail de Tamara de Wehr et comme le dit Deleuze, « ce n’est pas une forme […] c’est une opération ambiguë », ce n’est pas encore une forme et ce n’est déjà plus une forme. Il ne s’agit donc pas ici d’une fixation, d’un arrêt sur image, opérés par l’artiste mais d’une trans-formation.

Une enquête sur les commissaires

Christophe Kihm

art press n° 364 pp. 55-62.

Dans le rapport d’enquête « Les commissaires d’exposition d’art contemporain en France. Portrait socioprofessionnel », trois affirmations posent problème lorsqu’on confronte leurs implications entre des « identifications et représentations » à une activité (le commissariat) et les formes et contenus de cette activité :

« L’identification de soi à la seule fonction de commissaire est très minoritaire » ; « le commissariat apparaît d’emblée comme une activité complémentaire par rapport à une autre activité qui définit mieux les fonctions des individus… » ; « Il semble que les répondants à ce questionnaire se caractérisent par une multipositionnalité dans le monde de l’art qui fait qu’ils occupent plusieurs fonctions. »

La fonction de commissaire d’exposition d’art contemporain, combinée à d’autres fonctions dans le monde de l’art ou ailleurs, doit être considérée comme une activité plus que comme un métier à part entière. La division du travail des commissaires, sa répartition en plusieurs tâches qui impliquent à leur tour plusieurs fonctions (le choix d’un concept d’exposition, celui des artistes, le suivi de production, la scénographie, l’accrochage et l’installation des œuvres…), associent le travail abstrait au travail social, le travail de gestion au travail esthétique. Dès lors, si l’éparpillement de cette activité participe pleinement de sa définition en tant qu’elle est, précisément, multiple, deux lignes se détachent sur l’axe de ses identifications et représentations : soit on la considère comme somme d’activités hétérogènes et donc comme multiplicité ; soit on recentre le travail du commissaire sur certains processus de décision liés à la « forme-exposition », qui touchent prioritairement à la conception et à l’accrochage puis à l’installation des œuvres, et l’activité devient singulière. Ce double-bind fonde l’une des spécificités de cette activité et éclaire les nombreux discours qui la documentent ou cherchent à la préciser.

Dans son introduction au livre d’entretiens réalisé par Hans Ulrich Obrist, A Brief History of Curating (1), Christophe Chérix pointe cette spécificité comme une constante, postulant que le déficit d’histoire frappant le travail de commissariat s’explique également par la multifonctionnalité de ses acteurs (on y retrouve directeurs de musées ou de centres d’art, critiques, historiens, marchands, artistes, etc.). Ce livre regroupant, entre autres, des entretiens avec Anne d’Harnoncourt, Werner Hofmann, Seth Siegelaub, Pontus Hulten ou Harald Szeemann, ne répond pas à ce problème, mais le relaye à travers les propos échangés par ses différents interlocuteurs. Par sa méthode (la conversation et l’entretien) et par les différents récits qui y sont collectés, l’ouvrage pose implicitement l’hypothèse d’une continuité, celle du commissariat, dont l’évolution s’est effectuée de manière « sauvage » entre différents lieux, différentes personnes et différentes fonctions : les galeries, les musées et leurs collections, les artistes, les commissaires, les directeurs d’institutions…

Dans les paroles recueillies par cette « brève histoire », une instance vient enrichir la relation du commissaire à l’exposition : l’institution. Il semble impossible de décrire l’activité de ce dernier sans penser le jeu d’autorités et de pouvoirs qu’implique son rapport à celle-ci, et tout aussi délicat de séparer l’histoire des expositions de celle des institutions. De l’exposition comme laboratoire du musée au musée comme laboratoire de l’exposition, dans ces points de rencontre, de rupture et de reconnexion, se sont définis, pour le meilleur et pour le pire, des partages esthétiques et des batailles autoritaires et juridiques où sont impliqués commissaires, artistes et administrations (2).

La continuité diffuse repérable au sein de cet ouvrage fonde finalement l’activité du commissaire autour des pratiques de la rencontre et de la visite: la curiosité comme moteur, la mobilité comme moyen, la mise en relation comme forme. Les expositions d’art contemporain portent un implicite : celui de la nouveauté – des œuvres, des relations arrêtées entre les œuvres, des concepts… cet élan moderniste favorisant l’affirmation de toute proposition d’exposition au regard du renouvellement de leurs formes, de leurs protocoles de travail ou de leurs contextes. L’exigence de nouveauté, qui distinguerait fondamentalement le travail comme le rôle du commissaire d’expositions d’art contemporain de celui du conservateur, inscrit son activité multiple et dispersée dans une finalité singulière.

Le commissaire et le romanesque

Dans ces récits comme dans ces anecdotes, dans ces déplacements comme dans ces rencontres, quelque chose de romanesque s’empare de l’activité du commissaire, qui vient en fonder la figure. Un commissaire aventurier, voyageur et humaniste, au service des artistes, de l’art et de ses puissances, qui fait évoluer sa réception en usant de compréhension, d’empathie et d’audace, au sein d’un réseau de circulation, d’une société construite sur le modèle élargi de la société d’artistes. Harald Szeemann est très clairement celui qui incarne le plus directement cette figure associant un art de vivre à un art d’exposer, raison probable de son édification comme modèle.

Dans plusieurs entretiens et essais (3), Szeemann a pu désigner l’exposition comme un moyen, proche du théâtre, où le commissaire tiendrait le rôle central (socialement en tout cas), mais aussi comme un moyen intellectuel pour se poser des questions sur un plan théorique (qu’est-ce que la propriété, qu’est-ce que la possession ?), comme moyen de monter des programmes auxquels sont associées des séries d’événements, ou encore comme moyen – sur un plan esthétique – de construire des récits par la sélection d’informations. Harald Szeemann a ainsi affirmé un art et un style de l’exposition, scellant une compétence du commissaire ne répondant pas nécessairement à un art et un style plastiques, mais engageant le mélange des genres. La trajectoire de Szeemann est exemplaire, puisque la compétence du commissaire y croise une volonté d’indépendance qui, nécessitant une coupure vis-à-vis de l’institution, conditionne la possibilité d’un exercice renouvelé de sa fonction par sa subjectivation. Historiquement, à la rupture de contrat entre Szeemann et la Kunsthalle de Berne suite à l’exposition Quand les attitudes deviennent forme en 1969, succède la création de « l’Agence pour le travail intellectuel à la demande » (« Agentur für geistige Gastarbeit »), dont il est le seul membre.

« Institutionnalisation de moi-même », comme l’indique Szeemann, qui manifeste l’indépendance comme condition de l’exercice curatorial, point de rencontre entre un certain art d’exposer (compétence du commissaire) et un certain art de vivre (institutionnalisation de soi).

Sur ces transferts d’une « vie-artiste » telle qu’elle a pu trouver à se formuler au 19e siècle à une « vie-commissaire » à la fin du 20e et au début du 21e siècle, on pourra se reporter à la courte préface signée par Philippe Parreno qui ouvre le recueil d’entretiens regroupés par Hans Ulrich Obrist sous le titre Conversations (4). Ce portrait d’Obrist participe pleinement de l’élaboration d’une mythologie contemporaine qui compléterait à merveille la liste de celles que Roland Barthes écrivit à la fin des années 1950. « Dans ce monde, Hans Ulrich Obrist se présente comme un personnage qui parcourt frénétiquement l’univers connu, qui cherche à interroger tous ceux qui le rêvent, le pensent et qui façonnent un monde poétique dans lequel il vit ou aimerait vivre. (…) Il ne veut plus dormir. Dans les hôtels, il demande aux réceptionnistes de nuit de le réveiller toutes heures. (…) Vous pensez que Hans vous rapporte le monde, alors qu’à l’instar d’un personnage de roman, dialogique et polyphonique, il le dessine (5). »

Le commissaire et l’énonciation

La mythologie du commissaire s’est construite et installée plus rapidement que ne se sont développées les études permettant de saisir et d’analyser son activité. Quand bien même les archives d’Harald Szeemann ont été ouvertes à la consultation publique et donc à la recherche (6), les fonds d’archives sont rares comme font défaut les lieux pour les accueillir. La critique d’art, restreignant son approche de cette activité à la seule appréciation « ici et maintenant » de l’exposition – dès lors conçue non seulement comme finalité, mais comme totalité du travail -, n’a pas su renouveler ses outils pour en appréhender les formes. Laissant de côté les méthodes et les processus de travail, les procédés et les procédures mis en œuvre ainsi que les types d’exposition produits pour focaliser son attention sur les œuvres et leur mise en scène, elle ne souligne, le plus souvent, dans la pratique d’exposition du commissaire, que le renouvellement – fût-il en creux – d’un modèle théâtral.

Il faudrait, pour bien faire, reprendre le problème, et multiplier les prises sur cette activité en évitant de la restreindre immédiatement à ses marqueurs et à ses inscriptions de subjectivité. La définition la plus plate du commissariat d’exposition – le commissaire d’exposition sélectionne des œuvres et des objets et les présente dans un espace où il arrête entre eux certains rapports – ouvre certainement à des stratégies de subjectivation (sélection) et à des effets de subjectivation (mise en rapport). Resterait à préciser lesquels, pour ne pas se contenter de l’octroi d’un titre, celui d’auteur, agité ces dernières années avec insistance par un milieu en recherche de légitimation symbolique. Car ces stratégies et effets de subjectivation ne doivent pas être détachés de procédés de mises en espace et d’assemblage, peut-être plus communs qu’il n’y paraît (logique formelle, thématique, processuelle, spectaculaire, appariement, construction de saynètes, archive, récit, etc.)… tout l’enjeu d’une critique d’exposition reposerait dès lors sur la production d’outils permettant d’analyser et de distinguer ces constructions (leurs plans pratiques engageant toujours des effets symboliques, ne seraient-ce que des effets de discours), sur l’établissement de critères d’évaluation permettant de distinguer une bonne exposition d’une mauvaise (7).

Reconnaître le rôle déterminant de l’exposition dans la formation de notre compréhension de l’art ne suffit pas, il faut comprendre quelle idée de l’art produisent les expositions, quels types de significations et de définitions (de l’art et de l’exposition) elles mettent en œuvre à travers des processus de décision, de sélection et de présentation des œuvres, sans négliger l’intervention d’un ensemble de savoir-faire techniques et de compétences multiples (scénographie, éclairage, bâti, etc.).

Maîtres d’œuvres et montages

Toute exposition formule une idée de l’art – certes restreinte par une sélection, par le cadre et le contexte d’un ici et maintenant. Car exposer est aussi définir, accorder un statut aux objets et aux choses que l’on montre, et par voie de conséquence, définir l’exposition. Ces cadres de définition de l’art et de l’exposition par l’exposition, attribuent au commissaire une manière de définir.

Une opération essentielle, qui qualifie aussi bien des opérations concrètes que des opérations discursives traverse la pratique du commissaire : le montage. Ces opérations de montage concernent son travail social (au carrefour de différents champs de compétence), son travail esthétique (déterminant des rapports entre des œuvres et des objets sélectionnés dans un espace donné), comme la réalité pratique des objets retenus (la plupart des œuvres étant souvent fournies en pièces détachées, littéralement démontées). Le montage, entendu selon une acception cinématographique, propose la combinaison de deux opérations complémentaires: la mise en relation et l’ajustement (le raccord). Ces deux opérations nécessitent à leur tour une série de réglages où se décident à la fois l’autonomie des œuvres et leur communauté ici et maintenant. Une exposition est donc le fruit de montages qui structurent, rythment et dessinent des significations et un espace. Ces montages sollicitant des compétences multiples qui déterminent l’exposition comme un objet commun, comme une machine collective.

La critique d’art contemporaine, en portant son attention sur ces pratiques de montage, en « démontant » précisément les expositions, s’offrirait la possibilité de spécifier les différentes machineries sollicitées par ces constructions. Il en irait non seulement de la compréhension des dramaturgies et des parcours produits par les expositions, mais encore de la détermination précise du rôle du commissaire parmi les artistes et les œuvres, ses compétences et savoir-faire, comme des idées de l’art et de l’exposition produites.

On y gagnerait probablement une clarification de la tâche du commissaire non pas en artiste (première identification retenue par les personnes ayant répondu à ce questionnaire), mais en maître d’œuvres, sachant structurer des équipes (des collectifs d’objets et de compétences) pour construire des formes collectives. Les dimensions politiques de sa fonction n’en seraient que plus claires.

Implémentations

Au chapitre 9 de l’Art en théorie et en action (texte écrit en 1984), « L’implémentation dans les arts », Nelson Goodman précise un concept utile : « L’implémentation d’une œuvre d’art peut être distinguée de sa réalisation (exécution). (…) Le roman est achevé lorsqu’il est écrit, la toile lorsqu’elle est peinte, la pièce lorsqu’elle est jouée. Pour fonctionner, le roman doit être publié d’une façon ou d’une autre, la toile doit être montrée publiquement ou en privé, la pièce représentée devant un public. La publication, l’exposition, la production devant un public sont des moyens d’implémentation – et c’est ainsi que les arts entrent dans la culture. La réalisation consiste à produire une œuvre, l’implémentation consiste à la faire fonctionner (9). » En ce sens, l’implémentation « réalise un fonctionnement esthétique ».

Mais que signifie « fonctionner, pour une œuvre d’art ? » « Les œuvres fonctionnent lorsque, en stimulant une vision pénétrante, une perception acérée, une intelligence visuelle en éveil et des perspectives élargies, en apportant des connexions et des contrastes nouveaux, en signalant les aspects significatifs jusqu’alors négligés, elles participent à l’organisation et à la réorganisation de l’expérience et donc à la fabrication et à la refabrication de nos mondes. » Faire fonctionner une œuvre, c’est donc se demander « comment exposer », « comment promouvoir », « quelles sont les connaissances indispensables à la mise en œuvre de l’œuvre ». Si l’activité du commissaire d’exposition consiste, pour parité, à faire fonctionner les œuvres, alors, en suivant la philosophie constructiviste de Goodman, se précise une définition de l’exposition comme machine ou comme machinerie. Mais faire fonctionner les œuvres s’accompagne également d’un mouvement consistant à déplacer les critères de goût pour mettre l’accent sur les conditions nécessaires ou utiles à la production et à la compréhension artistiques (là où intervient, chez Goodman, une dimension pédagogique, savoir voir n’étant pas du domaine de l’évidence et nécessitant un apprentissage, tout comme savoir lire).

Selon les résultats réunis par l’enquête « Les commissaires d’exposition d’art contemporain en France », le commissaire bénéficie précisément d’une compétence spécifique : le goût (critère appliqué à la sélection des œuvres). Or, si la sélection des œuvres peut être fonction d’un goût (et elle ne l’est pas nécessairement), les conditions de visibilité et d’intelligibilité des œuvres, si l’on suit Goodman, y échappent totalement. Le premier apport d’une théorie pragmatique de l’exposition, à travers l’étude des modalités d’implémentation des œuvres, serait de permettre le développement et la compréhension des pratiques et des savoirs des commissaires en les arrachant à la seule sphère du goût.

(1) Hans Ulrich Obrist, A Brief History of Curating, Zurich/Dijon, JRP/Ringier & Les Presses du Réel, 2008.

(2) On pense, bien sûr, au travail effectué par Hans Haacke, qui, à travers la reconstitution d’expositions, ex¬plore les relations entre artistes, institutions et commis¬saires. Tout comme à la récente affaire opposant Christof Büchel et le Mass Moca, à propos de l’exposition de l’artiste Training Ground for Democracy.

(3) On mentionnera, pour les éditions les plus récentes, non seulement l’entretien reproduit dans A BriefHistory of Curating, mais aussi Harald Szeemann, Méthodologie individuelle, édité par JRP/Ringier, placé sous direction de Florence Derieux et réalisé dans le cadre du programme pédagogique de l’école du Magasin (Formation professionnelle aux pratiques curatoriales) à Grenoble.

(4) Hans Ulrich Obrist, Conversations, Paris, Manuella éditions, 2008.

(5) Préface de Philippe Parreno in Hans Ulrich Obrist, Conversations, Paris, Manuella éditions, 2008. p.12.

(6) De cette ouverture est issu le livre Harald Szeemann, Méthodologie individuelle mentionné plus haut.

(7) Le travail mené récemment par Jérôme Glicenstein, dans l’Art: une histoire d’expositions, Paris, PUF, coll. Lignes d’art, 2009, permet d’avancer sur le sujet en dégageant des modèles d’exposition : « l’exposition comme fiction » ; « l’exposition commelangage et comme dispositif »; « l’exposition comme événement et comme jeu de société » ; « l’exposition comme site de l’art ».

(8) Comme le récent colloque organisé le vendredi 13 novembre par Dork Zabunyan à la maison européenne des SHS de Lille, « Qu’est-ce qu’une mauvaise exposition ? », a tenté d’y répondre à partir de l’étude de cas concrets.

(9) Nelson Goodman, l’Art en théorie et en action, Paris, Éditions Gallimard, collection Folio essais, p. 63 et suivantes.