1.

Je ne me souviens plus exactement à quel moment de la journée je me trouvais devant Bétonsalon, un centre d’art et de recherche situé à Paris. En écrivant ces mots, ma mémoire s’efforce de concilier Le Caire avec Paris, les deux villes entre lesquelles je me suis déplacée cet été-là, il y a maintenant quatre ans. Je me souviens avoir été pensive, debout, à l’extérieur du centre d’art. J’étais invitée par Kadist à participer au séminaire The Place from Where We Look sur l’art, les institutions et les lieux où nos pratiques se développent.

J’allais m’installer aux États-Unis quelques mois plus tard. Et, quelque part dans mon esprit, à un endroit coincé entre ces trois lieux, j’habitais un fantasme dont j’étais la créatrice. Je m’imaginais fonctionnaire, chargée de superviser les pratiques cérémonielles du ministère des Finances égyptien. C’était après le coup d’État politique, une prise de pouvoir par l’armée et beaucoup de violence. Mes collègues et moi avions chacun notre propre façon de faire face à la situation. Je me suis faite ethnographe, traitant la paperasse ritualiste comme un aperçu du deuil politique. Nul besoin d’en dire plus.

Cette vie parallèle imaginée semblait se confondre avec la mienne. Elle finit même par prendre forme dans une fiction. Le monde arabe unifié s’était effondré, et l’art tel que nous le connaissions n’existait plus. Les temps avaient changé.

Ce jour d’été à Paris, et je peux maintenant l’affirmer, après consultation des archives, c’était le 25 juin 2015, je me trouvais devant Bétonsalon entre 18 h 30 et 19 heures, mes collègues et moi étions là après la séance plénière du séminaire, attendant que Kapwani Kiwanga raconte A Conservator’s Tale (2015).

« Tu l’as déjà rencontrée ? », me demanda un ami.

« Non, jamais. »

« Tu l’aimerais bien », a-t-il répondu.

Peu de temps après notre entrée, l’artiste s’est présentée au public. Elle était conservatrice, une responsable d’archives très particulières. Portée par une confiance érudite, elle inventa de fantastiques histoires. Les objets parlaient. Ses anecdotes étaient inhabituelles, parfois amusantes. Elles étaient accompagnées d’extraits vidéo et sonores. Tout ceci nous était présenté avec une parfaite impassibilité.

Dans la mesure où elle habitait un monde alternatif, il semblait parallèle au mien, avec son univers de récits, de recherche approfondie, de relation biaisée au temps.

Trois années plus tard, je prenais un avion à Boston pour m’envoler vers Paris où nous devions nous rencontrer un samedi.

2.

Tout ceci nous était présenté avec une parfaite impassibilité.

Kapwani Kiwanga est née à Hamilton, dans le sud-ouest de l’Ontario. Elle a grandi à Brantford, une petite ville fondée par les colons autour de la rivière Grand, sur les terres des peuples haudenosaunee (ou Six Nations) et anishinaabe. Cette histoire est rarement exprimée, elle n’apparaît pas immédiatement dans les recherches Google, où la Brantford d’aujourd’hui se révèle être une ville au charme Nouvelle-Angleterre avec une tendance peut-être attendue à la gentrification, même si elle reste quelque peu délabrée. Sa mairie présente une architecture brutaliste, et l’unique espace dédié à l’art contemporain, la Glenhyrst Art Gallery of Brant, est niché au milieu d’un domaine idyllique de sept hectares. C’est ici qu’a eu lieu la première rencontre décisive entre Kapwani Kiwanga et l’art, lors d’un camp artistique organisé par ce centre d’art.

Fatalement et finalement, elle quitte Brantford pour étudier l’anthropologie et les religions comparées à Montréal, tout en travaillant pour une station de radio où elle réalise des reportages sur les défis de la maternité monoparentale et la résistance agricole dirigée par les femmes au Kenya.

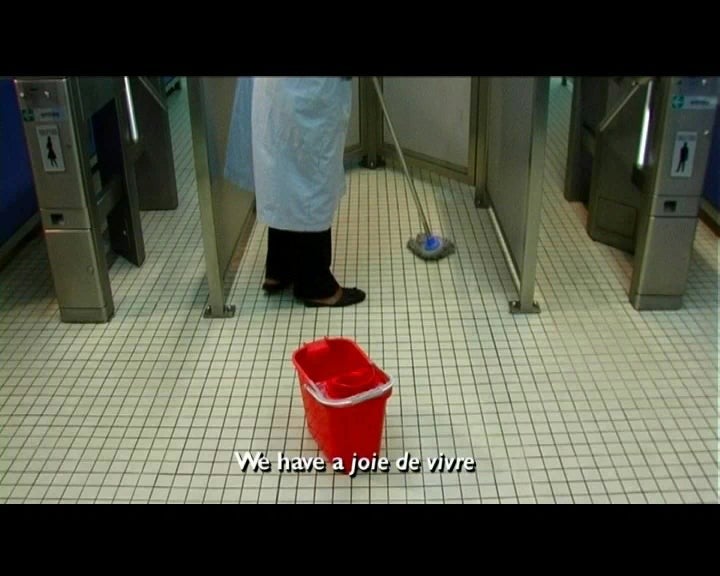

Après l’université, elle se rend à Édimbourg où elle produit et réalise un certain nombre de documentaires (qui seront récompensés) sur la vie des Écossais noirs : Rooted (2004), un portrait intime de deux salons de coiffure afro édimbourgeois ; Passages (2004) , un film de 18 minutes sur les questions de race, de privilèges et de voyages ; et Bon Voyage (2006), un micro-documentaire qui suit une femme africaine travaillant dans les toilettes publiques de la gare Montparnasse à Paris.

Elle s’installe ensuite à Paris, quittant le monde du film documentaire pour celui de l’art contemporain. Elle débute un cursus à l’École nationale supérieure des beaux-arts puis au Fresnoy, un programme national de studio à Tourcoing, dans le nord de la France. Lorsque nous nous sommes rencontrées en novembre 2018, je l’ai interrogée sur cette transition. Elle m’a répondu qu’avec le recul elle comprenait qu’elle s’efforçait à l’époque de sortir des limites d’un seul médium ou domaine. Les disciplines lui semblaient contraignantes. Elle s’intéressait aux « différentes intelligences » que l’art peut offrir et à la possibilité d’élargir sa pratique à d’autres modalités sensorielles.

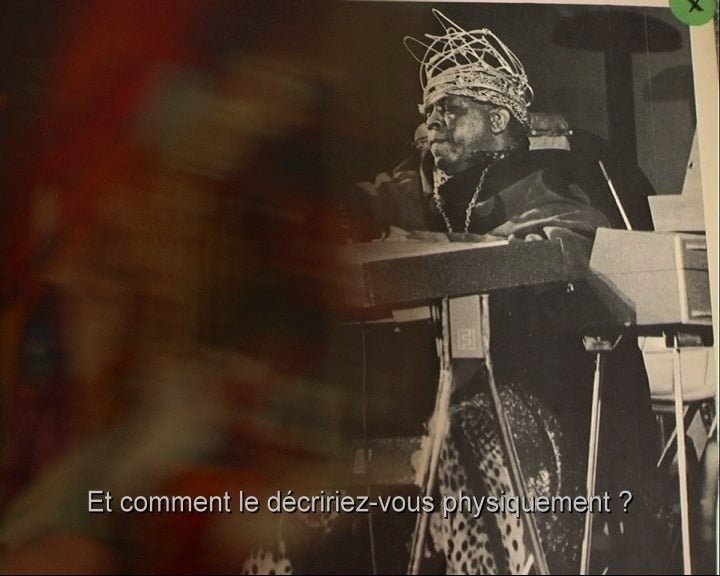

C’est au Fresnoy également que la curiosité de Kapwani Kiwanga s’est peu à peu élevée hors des limites terrestres. En 2009, elle lance The Sun Ra Repatriation Project dans lequel elle rapatrie le compositeur américain de jazz, Sun Ra, sur sa planète natale, Saturne. Le projet est conçu avec une rigueur à la fois imaginative et savante, pour ses recherches, l’artiste a dû se rendre en France et aux États-Unis, et développer un système complexe de communication interplanétaire. Kapwani Kiwanga a recueilli des témoignages oraux décrivant à quoi ressemblait Sun Ra, et les a utilisés pour commander un portrait composite du musicien qui, le 16 mai 2009, a été transmis par signaux dans l’espace profond. Bien que ce projet dénote un certain futurisme, on y retrouve la trace de ses premiers films sur les questions de race, de privilèges et de voyages.

Alors que Sun Ra se faisait rapatrier, je rentrais chez moi, après deux années d’études postdoctorales et d’introspection en Suède. Être en Europe à cette période m’avait permis, entre autres, de m’interroger sur l’urgence de la pratique artistique à une époque de précarité politique et financière croissante – c’était peu après la crise financière de 2007-2008. Je rentrais chez moi au Caire en réfléchissant justement à ce que signifie « rentrer chez soi », tout en pensant aussi à la place de l’art face au sentiment d’incertitude qui se dessinait à l’horizon. Déjà à l’époque et de nouveau aujourd’hui, ces questions me préoccupent tandis que je considère les œuvres de Kapwani Kiwanga.

Rentrer chez soi : nous l’avons tous fait de multiples façons, au propre comme au figuré. L’année dernière, Kapwani est retournée pour la première fois à la Glenhyrst Art Gallery of Brant afin de présenter Clearing, une exposition personnelle même si elle ne se limitait pas à l’accrochage de son propre travail. L’exposition nous proposait de réfléchir à la relation entre les peuples autochtones et la terre. Des peintures de l’artiste canadien d’origine britannique Robert R. Whale (1805-1887) issues de la collection du centre d’art – des horizons panoramiques nord-américains, réminiscences de l’art européen et de ses paysages – accompagnaient Landscape Twice Removed (2018), une œuvre sonore composée par Kapwani Kiwanga. Également exposé, un film documentaire intitulé Six milles à l’horizon (2009) qui suit le blocage historique organisé par les mères iroquoises de la réserve des Six Nations contre un projet de construction sur la rivière Grand. De son propre travail, Kapwani Kiwanga montre Vumbi (2012), un film réalisé en Tanzanie où vit le côté paternel de sa famille. Vumbi a été tourné pendant la saison sèche dans une région rurale de Tanzanie ; l’artiste, dos à la caméra, essuie de la poussière rouge des feuillages qui remplissent l’écran. L’image de Kapwani époussetant ces feuilles rappelle l’artiste Raeda Saadeh, filmée debout au milieu d’un paysage aride en Palestine, en train de passer l’aspirateur sur la terre.

3.

La vie post-mortem de ces œuvres est destinée au compost.

En 2011, le monde s’est transformé au rythme répété de soulèvements politiques. Pendant un moment, l’appel radical en faveur d’un nouvel ordre ne semblait pas complètement bancal ; nous avions tous foi en quelque chose de nouveau. Kapwani Kiwanga a commencé à organiser la première de ses trois « conférences » Afrogalactica, une proposition sur l’importance d’une réflexion renouvelée autour de l’afrofuturisme. Né dans les années 1950, nourri par la science-fiction et la technoculture, l’afrofuturisme a été canonique pour la diaspora africaine, son imagination et ses croyances. La première de ces conférences Afrogalactica est passée par plus de 35 villes. Bien que spéculative, sa substance et sa tonalité faisaient écho à cette performance plus ancienne que j’avais écoutée à Paris ; une élocution sans pause, sans aucune hésitation.

Pendant Afrogalactica III: The Deep Space Scrolls (2014), l’artiste, devenue anthropologue galactique, établit une communication entre l’année 2278 et aujourd’hui. Sans jamais avoir eu la chance de la voir performer cette pièce, j’ai tout de même une certaine connaissance des techniques de voyage dans le temps, en grande partie grâce à l’enseignement de Chiara Fumai, artiste et médium féministe (1978-2017) et à l’apprentissage des méthodes de projection astrale. Plus particulièrement, la conférence de Kapwani Kiwanga abordait des questions importantes sur le rôle de l’afrofuturisme et de son impact sur le développement de l’Agence spatiale des États unis d’Afrique (United States of Africa Space Agency, USASA). Même si elles semblent peut-être farfelues à certains lecteurs, ces questions sont pourtant bien ancrées dans le réel. Si l’administration Trump supprime le soutien du gouvernement à la Station spatiale internationale de la NASA, clouant ainsi indéfiniment sur terre après 2025 les astronautes des États-Unis, alors l’USASA (prononcé you-sa-sa) deviendra sans doute plus nécessaire que jamais.

À l’époque de la conférence Afrogalactica III, Kapwani Kiwanga commençait à réaliser les 53 protocoles uniques pour Flowers for Africa (2014). L’un d’entre eux, Flowers for Africa: Tanganyika (2014) est une composition florale où sont associés dans un pot blanc rectangulaire des chrysanthèmes jaunes et verts avec des lys calla jaunes et plusieurs autres types de plantes aux feuillages verts. Ce bouquet en particulier symbolise l’État souverain qui constituait la partie continentale de la Tanzanie actuelle dont l’indépendance fut célébrée en 1964. Dans chacun de ces protocoles, l’artiste explique aux lieux d’exposition intéressés comment, avec l’aide de fleuristes locaux, arranger les bouquets à partir d’une composition florale réalisée à l’occasion de l’indépendance d’une nation africaine. À la fois éphémère et écologique, le projet prévoit que les fleurs ne seront pas renouvelées après être fanées. Dans cette exposition, les fleurs ont le droit de sécher et de pourrir. La vie post-mortem de ces œuvres est destinée au compost.

Les Flowers for Africa marquent un moment charnière dans la pratique de l’artiste : la bouffée de désillusion et de doute indique un tournant de sensibilité. Dit simplement, l’œuvre, un geste conceptuellement aride, porte sur la décolonisation des nations africaines. Par ailleurs, ce travail montre avec subtilité la manière dont l’artiste exprime ses propres préoccupations au sein de l’institution artistique. Les Flowers for Africa contestent le canon de la peinture européenne. Elles sont comme un clin d’œil caustique à Rachel Ruysch (1643-1706), une artiste néerlandaise, mère de dix enfants, célèbre pendant le siècle d’or du capitalisme marchand néerlandais. Ruysch est principalement connue pour son habileté à peindre des fleurs fanées, affaissées et même grignotées par de petits insectes. En tant qu’artistes et en tant que mères, leur travail – chacune à leur manière – se rapporte à deux compréhensions très différentes d’une histoire et d’un imaginaire initiés par l’Atlantique noire. Ruysch n’a peut-être jamais vraiment eu de lien direct avec l’Afrique, mais sa pratique prospère au moment où la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales installe ses comptoirs coloniaux pour la traite des esclaves le long de la côte ouest africaine. L’imaginaire autour de ce moment, de cette histoire, réapparaît dans le travail de Kapwani Kiwanga. Plus concrètement, les Flowers for Africa forment un geste outré de critique institutionnelle, par lequel l’artiste lance une attaque olfactive et histaminique au « white cube ».

Cet intérêt grandissant pour l’art et son institution s’est manifesté dans un autre événement qui a eu lieu le 14 octobre 2014. Ce jour-là, Kapwani Kiwanga encercle le Grand Palais avec une ficelle de 1 200 mètres de long, s’arrêtant parfois pour faire un nœud. À la fin de son action, elle enroule de nouveau la ficelle autour d’un petit morceau de bois ; l’artefact de la performance est devenu une œuvre d’art. L’acte de nouer est à comprendre comme la récupération d’une technologie ancienne qui permettait des « effets particuliers » : autrefois en Égypte, il existait quatre façons de nouer et de dénouer des nœuds, chacune occasionnant des résultats spécifiques : pour se protéger, libérer un pouvoir, bloquer une entité malfaisante, etc. Selon mon appréciation personnelle, Binding Ties (2014) est une sorte de magie sympathique avec laquelle l’artiste invoque l’esprit d’actions passées, et aussi la pratique d’autres artistes enveloppeurs comme Christo et Jeanne-Claude. Dans mon monde, c’est à peu près à la même époque, en octobre, que, au Caire, mes amis et moi avions commencé à discuter, du moins au sens figuré, d’« envelopper » définitivement Beirut, un lieu artistique que nous avions fondé quelques années auparavant. Que ce soit pour envelopper un objet, ou « envelopper » un projet pour le conclure ou encore une idée pour la comprendre, c’est un geste qui réclame un certain scepticisme institutionnel.

Beaucoup de personnes se débattent avec la suspension consentie d’incrédulité. La crédulité est un mécanisme qui se produit selon un ensemble de variations. La capacité à faire des associations ou simplement à produire des idées se situe à l’extrémité inférieure de l’échelle de mesure de la crédulité. Elle est suivie par divers exercices tels que le voyage dans le temps, précédé de son rembobinage, puis l’on trouve des choses plus complexes comme la capacité à être témoin du rapatriement d’un artiste dans l’espace, ou celle de pouvoir écouter attentivement et comprendre une conférence donnée par une anthropologue galactique venue d’une autre époque. La plupart des gens sont incrédules face à l’hypothèse de la création d’une station spatiale développée par les États unis d’Afrique, alors que les États-Unis en seront eux-mêmes dépourvus. Des révolutions surviennent et les gens y prennent part. Par la suite, ces mêmes personnes s’interrogent sur ce qui s’est réellement passé, et même si elles y étaient bien présentes.

4.

La rébellion a été vaincue, mais le nationalisme est né.

Afin de tester la crédulité, Kapwani Kiwanga se tourne vers l’histoire ; elle part étudier des archives en Afrique et en Europe, et se rend en Tanzanie pour y effectuer des recherches sur la guerre Maji-Maji. Consciente que tout soulèvement politique est motivé par la croyance, elle se penche sur l’histoire de cette rébellion entre 1905 et 1907 afin de comprendre les mécanismes de la crédulité qui ont conduit au soulèvement des Africains de l’Est au Tanganyika contre le régime colonial allemand. La rébellion est entourée d’un mythe selon lequel le médium Kinjeketile Ngwale aurait aspergé les combattants de maji ya uzima, une eau de la vie sacrée, avant qu’ils ne partent au combat, les enveloppant ainsi d’une aura d’invincibilité. La rébellion a été vaincue, mais le nationalisme est né. Les recherches de Kiwanga lui ont permis de réaliser plusieurs œuvres entre 2014 et 2016. Maji Maji: fragments of a screenplay (2014) est une performance multimodale, tandis que Kinjeketile Suite (2015) est une installation qui a été réalisée à partir de quatre structures de support en bois conçues pour accueillir des documents, des objets, des témoignages, une performance et, plus tard, une vidéo où apparaît une interprétation en anglais et en swahili d’une pièce de théâtre écrite en 1969 par le dramaturge tanzanien Ebrahim Hussein.

Dans le sillage de l’échec d’une révolution se trouve un échec de la crédulité. Quand les révolutions échouent, le retour à l’art au lieu de l’activisme s’explique comme une récupération du doute, un besoin de soulager la défaite, une opposition totale à l’incrédulité, au nihilisme.

Avec son film triptyque intitulé Ujamaa réalisé en 2016, Kapwani Kiwanga revisite, réduit et édite radicalement deux films, l’un de Yves Billon et Jean-François Schiano de 1976 et un autre de 1977 réalisé par Jonathan Power. « Ujamaa » est un mot swahili signifiant socialisme, famille ou fraternité, un terme-concept qui fait également référence à un village, connu pour l’expérience socialiste menée par Julius Nyerere après l’indépendance du Tanganyika de la Grande-Bretagne en 1961. Après Nyerere, les politiciens ont abandonné progressivement les principes fondamentaux du mouvement, et la pauvreté et le chômage ont augmenté. L’esprit d’ujamaa renaît avec la scène musicale underground tanzanienne des années 1980. Ujamaa de Kapwani Kiwanga ne montre que l’essentiel, en se concentrant sur les gestes et le travail physique sur lequel se basait ce projet socialiste expérimental. Ce travail, en tant qu’étude renouvelée de deux études d’une expérience sociale, annonce le hasard comme idée sur le travail physique, qui apparaît à travers l’humeur joyeuse de femmes, d’hommes et d’enfants labourant les terres tanzaniennes.

5.

Lorsque nous nous sommes rencontrées, Kapwani et moi, en novembre dernier pour discuter de son travail, nous avons eu l’occasion de parler de Mythopoeia, une exposition collective à laquelle l’artiste a participé à la galerie londonienne Tiwani Contemporary en 2015. Le premier de ce qu’elle nomme les « assemblages sculpturaux », Hydrosphères (2015), est constitué de trois disques vinyle, chacun percé d’un trou d’une taille différente et agrémenté d’une sphère de sel, ce qui donne à l’objet une allure galactique. Dans le second assemblage, Koki Doré (2015), un morceau de tissu pailleté bleu outremer drapé sur lui-même est noué à une corde suspendue. Une conque y est blottie à hauteur des yeux. Koki Doré se présente à l’imagination comme une sorte de chaman emmitouflé dans une cape ou une silhouette pendue. Mami Wata (2015), le troisième et dernier des assemblages est une sphère de sel en suspension, flottant juste au-dessus d’une plaque de verre rectangulaire dont l’un des côtés est très légèrement soulevé du sol.

J’ai observé d’un œil attentif l’écran où Kapwani Kiwanga me montrait les assemblages. Alors que ces œuvres étaient manifestement des sculptures, quelque chose dans la pièce Mami Wata évoquait selon moi un monument. Je me suis mise à imaginer sa plaque : Monument à la mémoire des enfants qui se trouvaient encore dans le ventre des femmes enceintes jetées hors des navires négriers dans l’Atlantique pendant le Passage du milieu. Elle n’était pas d’accord avec mon rapprochement hâtif entre l’œuvre et un monument. Elle ne souhaitait pas que la sculpture soit trop « figée ». Ses assemblages font partie d’une série de pièces qui abordent la mythologie et la religion vaudou, originaires du Bénin, en Afrique de l’Ouest. L’imaginaire et l’histoire de l’Atlantique noire ont une importance particulière pour l’artiste, tout comme le mythe de Drexciya apparu à la fin des années 1990, une ville sous-marine fondée par les enfants qui se trouvaient encore dans le ventre des femmes esclaves noyées, créé par le groupe techno de Détroit du même nom.

6.

Au terme de ma visite à Paris, nous nous sommes séparées non loin de sa galerie. C’était un samedi et elle se pressait pour arriver à un magasin de tissu avant la fermeture. Elle était en train de finir Nations (2018), un projet qui rassemble trois installations constituées de drapeaux confectionnés avec différents types de tissu, des sequins et des petites perles. L’idée du projet a germé alors qu’elle séjournait à Haïti en 2009 où elle a pris part aux cérémonies syncrétiques du vaudou haïtien. Les drapó vodou sont de sublimes drapeaux brodés de perles et de sequins, souvent utilisés lors des cérémonies, ce sont des objets recherchés par les collectionneurs et les touristes depuis les années 1950. Dans le monde de l’art, ils sont surtout connus par le travail d’Antoine Oleyant (1955-1992). Au début du mois de décembre 2018, je me suis rendue à Miami pour voir les trois œuvres exposées par la galerie parisienne de l’artiste, Jérôme Poggi, à l’occasion de la foire Art Basel Miami.

Plusieurs parties de ces trois drapeaux intitulés Nations: for Palm Tree Hill, 1845 ; Nations, Snake Gully, 1802 ; et Nations Vertières, 1803 (tous de 2018) ont été confectionnées par des artisans haïtiens qui ont interprété les dessins de l’artiste. Ces esquisses reprennent des fragments d’images de peintures européennes du XIXe siècle illustrant la révolution haïtienne. Nations: Vertières, 1803 est composée de quatre pièces de tissu cousues ensemble et suspendues horizontalement à un mât de drapeau accroché au mur. Le premier panneau est formé par un morceau de tissu bleu marine brodé de lignes horizontales en fil doré. Le deuxième panneau a été réalisé à Haïti ; représentatif du travail artisanal haïtien, c’est une magnifique interprétation d’un dessin de l’artiste, qui a elle-même repris un fragment d’une peinture d’après la célèbre gravure de Jean-Jacques Frilley, La Bataille de Vertières, Saint-Domingue, 18 novembre 1803. Il en résulte un recadrage serré où l’on voit la jambe et le fusil d’un soldat haïtien réalisés en perles scintillantes. Le soldat est noir. Son pantalon est blanc, sa redingote est d’un gris étincelant. Sa manchette forme une petite tache rouge. Le troisième panneau est composé d’un morceau de tissu rouge à franges plié de façon à former deux triangles rectangles dont les bandes se rencontrent perpendiculairement. Le quatrième et le plus grand des panneaux est un morceau coupé de forme quadrilatérale orné de sequins gris qui, combiné à l’un des triangles rectangles rouges du troisième panneau, forme un triangle équilatéral. L’arrière-plan historique des œuvres peut être captivant, mais ce qui est particulièrement efficace dans ce drapeau – comme dans d’autres drapeaux et d’autres œuvres pour lesquelles l’artiste a reçu divers prix – se trouve dans l’usage soigneusement étudié de l’abstraction (géométrique). Une minutie qui se manifeste dans les plus petits détails : la manière dont l’inclinaison de la crosse du mousquet est saisie par l’oblique bordée de bleu ; la façon dont un panneau rouge est précisément drapé afin de compléter la forme grise en sequins dessinant ainsi un triangle parfait.

Une intense émotion se dégage de la parfaite adéquation des choses qui s’observe dans la pratique de Kapwani Kiwanga. Dans sa série intitulée Subduction Studies (2015-2017), l’artiste associe deux photographies de roches différentes – issues de la collection du Muséum national d’histoire naturelle de Paris – qui sont ensuite pliées afin qu’elles se complètent l’une l’autre. Les paires ainsi formées réunissent une roche de la côte africaine avec une autre d’Europe, peut-être d’Espagne. L’œuvre, astucieusement amusante, démontre politiquement la probabilité géologique de la Pangée ultime, un supercontinent. L’Europe glisse sous l’Afrique. Dans 250 millions d’années, les personnes migrantes ne se noieront plus.

Dans 250 millions d’années, qui sait ce qui arrivera ? Peut-être Kapwani Kiwanga le sait-elle. Je lui demanderai la prochaine fois.

Note : Le titre de ce texte, Perfect Fit, est inspiré de Fit, un film de Athina Rachel Tasangari de 1994. Dans ce film, Lizzie est frustrée par les choses qui ne vont pas et ne peuvent pas aller ensemble. Elle s’interroge sur la multiplicité des choses dans le monde qui doivent s’adapter parfaitement à l’intérieur d’autres choses, juste pour passer la journée.