Le travail de Laura Lamiel se déploie à ce jour depuis cinq décennies. La présence récente de son œuvre dans des contextes internationaux, ou tout du moins son inclusion dans des biennales, ainsi que le fait qu’elle soit représentée par de jeunes galeries et bénéficie à présent d’une plus large exposition initient d’une certaine manière une redécouverte de son œuvre. Le simple fait qu’une fondation privée française se soit associée au ministère de la Culture pour commander un texte d’un critique d’art étranger sur l’œuvre de Laura Lamiel offre un aperçu du mouvement à l’œuvre à l’extérieur, si ce n’est à l’intérieur même de son travail. Cela suggère également que le travail de l’artiste a été mal servi, par la critique en particulier. L’une des tâches que cet essai s’est assigné consiste à analyser les écrits passés produits sur le travail de Laura Lamiel. Il cheminera parfois en spirale autour, ou en dehors, de son travail, auquel on pourrait reprocher de manquer de contexte. Il est en effet parfois compris comme situé en dehors de son contexte historique, mais entre néanmoins à une reprise en relation complexe avec le contexte discursif proposé par une auteure : Anne Tronche, critique d’art française et plus tard employée au ministère de la Culture, qui s’est intéressée au travail de Laura Lamiel pendant de nombreuses années. Espérons que le fait de suivre cet arc nous permettra de parler à la fois de manière vaste et spécifique de la production de l’artiste.

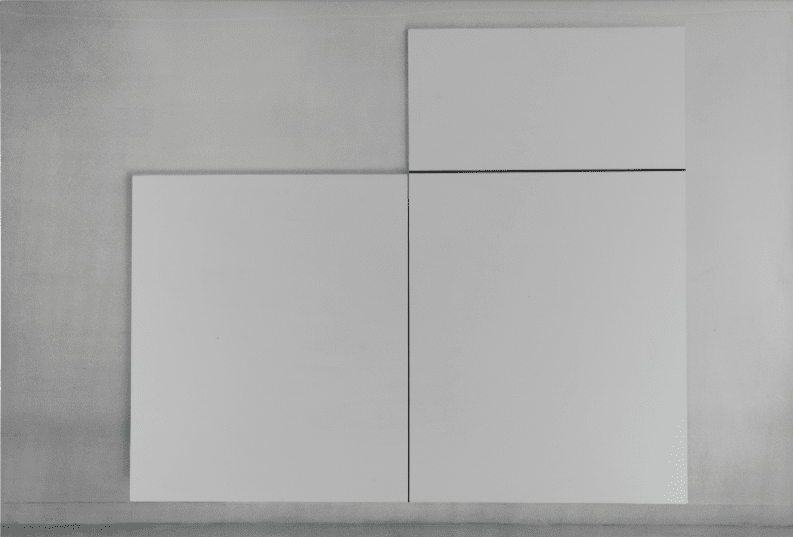

Laura Lamiel est née à Morlaix, en Bretagne, en 1948. Elle a fréquenté une école d’art française dans les années 1960 et date l’origine de sa pratique en 1978. Ainsi que peuvent nous l’apprendre tous les essais écrits à son sujet, elle opère une rupture en 1985, lorsqu’elle commence à travailler avec de l’acier recouvert d’émail blanc. À l’aide de ce matériau, elle a réalisé d’abord en 1989 des « briques » d’une dimension standard de 15 x 33 x 4 cm. Cet élément deviendra par la suite une pierre angulaire de son travail sculptural. Avant cela, Laura Lamiel avait été singulièrement préoccupée par la peinture et la recherche d’un point zéro monochrome, se confrontant à l’œuvre de Robert Ryman. Depuis le milieu des années 1990, néanmoins, le travail de Laura Lamiel a consisté principalement en de petits espaces clos ou délimités, comme des tables, incorporant souvent de l’émail blanc. Elle peuple ces cadres architecturaux d’objets trouvés, d’effets personnels, de photographies et de dessins qu’elle a réalisés (les objets évoluent au fil du temps, ainsi que nous allons le constater). L’émail blanc, qui servait à l’origine à explorer son intérêt pour la lumière, la couleur blanche et les limites de la peinture, lui a permis de développer « des formes d’expression qui outrepassent délibérément la limite au-delà de laquelle un tableau cesse d’être un tableau et devient un objet1 ». Ces mots, écrits par la critique d’art française Anne Tronche, associent l’œuvre de Laura Lamiel à celle de Donald Judd. « C’est à cette généalogie de travaux que les œuvres de Laura Lamiel appartiennent de toute évidence », selon elle2.

Nous pourrions également questionner l’association dynamique et complexe entre « intérieur » et « extérieur » dans le travail de Laura Lamiel ...

L’essai d’Anne Tronche « La Pensée du chat », publié à l’origine dans un ouvrage éponyme qui accompagnait l’exposition de Laura Lamiel en 2000, au centre d’art du Crestet, est resté, du moins pour un temps, le texte le plus pénétrant écrit au sujet de l’artiste3. Un an plus tard, « La Pensée du chat » a été réimprimé en français et en anglais dans un catalogue produit par la galerie Diana Lowenstein4. Dans la préface de la version ultérieure, Anne Tronche commence par réfléchir à la fonction même des essais présents dans les catalogues, à savoir donner un aperçu sur le travail d’un artiste. « [Cet aperçu] présente aussi un inconvénient : celui de détacher les œuvres d’un parcours révélant les points de fuite de la pensée artistique qui en a parcouru les gués et, par suite, d’enfermer les pièces présentées dans un espace-temps rétréci n’autorisant plus l’évaluation de certains paramètres5. » L’un de ces paramètres, propose Anne Tronche, est l’origine des matériaux employés par l’artiste. Un autre est le lieu d’exposition, qui peut dicter la rencontre des spectateurs avec les œuvres. Anne Tronche mentionne que certaines œuvres d’art sont conçues pour exister in situ – c’est-à-dire uniquement pour un espace spécifique – ce qui implique que Laura Lamiel appartiendrait également à cette généalogie. Mais cela n’est pas tout à fait exact.

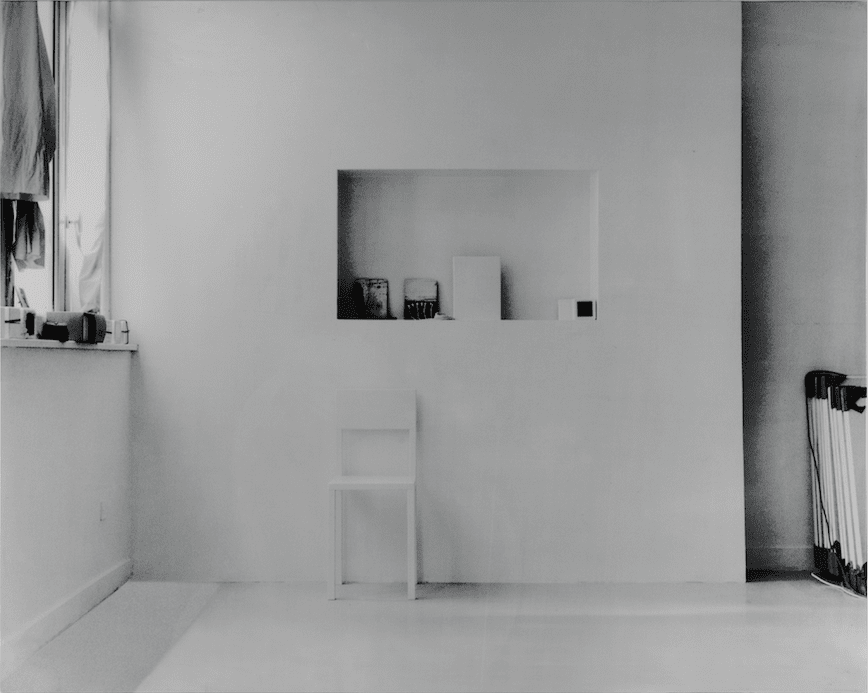

Les historiens ont fait valoir que l’attention portée aux spécificités d’un lieu, à son architecture ainsi qu’à la manière dont il vient contextualiser les œuvres remonte à l’époque de Donald Judd. La perception qu’ont les spectateurs de l’espace situé autour d’une sculpture minimaliste, au moment où ils la regardent, ainsi que leur propre présence corporelle peuvent être littéralement considérés comme établissant un précédent à l’œuvre qui reflète les conditions d’un lieu. Dans « La Pensée du chat », Anne Tronche cite également une figure française prééminente de cette généalogie artistique, Daniel Buren. Selon lui, « cette locution [in situ] ne veut pas dire seulement que le travail est situé ou en situation, mais que son rapport au lieu est aussi contraignant que ce qu’il implique lui-même au lieu dans lequel il se trouve…6 ». L’originalité du travail de Laura Lamiel dans son maintien d’une pratique d’atelier conventionnelle tient dans le fait qu’elle réalise souvent un travail qui n’opère pas par anticipation d’une exposition spécifique, et donc pas en réponse à un espace spécifique. Alors que Daniel Buren confie nourrir des « “soupçons” vis-à-vis de l’atelier et de ses fonctions idéalisante et sclérosante à la fois7 » et insiste sur le fait que tout son travail « découle de son abolition8 », Laura Lamiel développe une pratique d’atelier qui, s’étalant sur plusieurs décennies, a vu son art s’étendre jusqu’à la cuisine et la chambre de son atelier-logement9. Elle a de surcroît réalisé des œuvres qui n’ont existé pleinement que dans les limites de son atelier. Bien que la rhétorique anticonceptualiste usuelle puisse suggérer que la pratique d’atelier de Laura Lamiel opère une démystification du projet de Daniel Buren, on pourrait plutôt se demander comment une personne aussi perspicace qu’Anne Tronche peut convoquer une telle contradiction apparente dans ses termes. En explorant plus avant cette déconnexion, nous pourrions également questionner l’association dynamique et complexe entre « intérieur » et « extérieur » dans le travail de Laura Lamiel ; elle l’inscrirait ainsi simultanément « en dedans » et « en dehors » de cette généalogie artistique comme du système artistique français très particulier de l’époque. Ses œuvres semblent s’étirer ainsi à la fois « vers l’intérieur » et « vers l’extérieur ».

Il existe un corpus d’œuvres parmi la production de Laura Lamiel qui me semble particulièrement éloquent et qui, je l’espère, clarifiera certaines de ces opérations. Entre octobre 1993 et juin 1996, l’artiste réalise une série d’œuvres qu’elle documente sous forme photographique dans un livre d’artiste. Ou plutôt, ainsi qu’il me faudrait le formuler de nouveau : le texte en français décrit le livre comme « mémorisant » une série d’« installations » réalisées par l’artiste. Pendant plus de deux ans et demi au cours desquels Laura Lamiel n’a pas bénéficié d’expositions personnelles, elle a monté, photographié puis détruit un certain nombre d’« œuvres » présentes dans son atelier. Un grand nombre d’entre elles n’ont jamais été exposées. Beaucoup n’existent plus. Les photos des arrangements font également de l’atelier de l’artiste une sorte d’environnement « idéal », au sens où il s’extrait de toute circulation vers l’extérieur. De nombreuses « œuvres » y ont traversé l’ensemble de leur cycle de vie. La série et le livre qui l’accompagne sont intitulés Avoir lieu – même si les spectateurs n’ont peut-être pas eu l’occasion de voir ou ne pourront jamais voir ces installations ; elles ont existé pendant un certain temps. Ces images viennent brouiller la distinction entre un original, sa reproduction photographique et ses versions ultérieures. Il est révélateur que bien que cette ambiguïté ait une signification substantielle dans la production de l’artiste – en ce sens que son travail traite directement de certaines de ces questions – cette même ambiguïté se rapporte également à son expérience ou a parfois été inspirée par elle. Si elle avait reçu plus d’invitations à exposer, chacun des arrangements d’Avoir lieu aurait pu exister séparément et dans la réalité. En effet, ils fonctionnent comme une sorte de matrice libre pour son travail, dans la mesure où elle les a ensuite reproduits dans des installations, les a imprimés sur du papier baryté, puis sérigraphiés sur de l’acier émaillé. On pourrait ainsi avancer que le travail de Laura Lamiel répond ou se rapporte bien évidemment à son contexte, mais cette réponse n’est alors pas nécessairement discursive ni même explicite.

Un langage personnel

Avant de nous intéresser au contexte historique, observons tout d’abord de quelle manière les auteurs ont écrit sur le travail de Laura Lamiel. Cela pourrait permettre de discerner ce dont il est et ce dont il n’est pas utile de parler au regard de son travail. Les auteurs ont par exemple fréquemment laissé entrevoir un lien vague entre le travail de l’artiste et le langage, bien que cela puisse s’avérer trompeur – puisque le travail de Laura Lamiel a longtemps exclu tout rapport direct au texte. Ses œuvres – objets, installations, photographies – ne contiennent presque jamais de mots qui viendraient augmenter leur champ sémantique, ni de lettres se combinant pour former des mots, pas davantage que d’autres types de symboles écrits. Une exception significative peut confirmer la règle puisque trois sculptures-tables récentes comprennent des feuilles de papier machine griffonnées d’encre rouge ; feuilles employées d’abord comme brouillon, où l’écriture presque illisible forme des nuages pointillistes. Ces œuvres, réunies sous l’appellation Forclose (2017), mettent en scène des piles de vêtements blancs, des boîtes et des papiers ; des cordelettes teintes en rouge dessinent des lignes qui pendent de la table vers un miroir placé en dessous ; l’envers de la surface vitrée passe ainsi visuellement au premier plan, sur un même plan de lecture que la surface du dessus de la table. Jusqu’au début des années 2000, les œuvres de Laura Lamiel étaient le plus souvent dépourvues de titre, et elle n’a pratiquement jamais rien laissé filtrer de ses propres écrits10. Lorsque j’ai demandé à Jacques Leenhardt, historien de l’art et ami de Laura Lamiel, qui a entretenu la plus longue conversation avec son œuvre, si son travail n’était pas prélinguistique, il m’a répondu : « Je dirais même qu’il est sans langage. » (La situation pourrait avoir évolué puisque ses titres sont récemment devenus plutôt poétiques.) Un motif récurrent dans les textes écrits sur le travail de Laura Lamiel concerne son « vocabulaire », son « langage personnel », son « langage sculptural » – peut-être qu’en l’absence de tout langage verbal ou écrit, l’artiste a longtemps proposé un langage matériel ou formel.

Si les éléments n’ont aucune sorte de signification interne stable, son travail est-il purement formel ?

Dans les années 1990, les objets trouvés et parfois achetés présents dans son travail provenaient principalement des rues de Paris. Ils comprennent des « chariots métalliques, peaux moutonnées, tapis de caniveaux, gants de chaudronnier, tachés, abîmés, visuellement bruyants11 ». Ces objets portent en eux une matérialité et une référentialité indéniables, mais leurs associations sont généralement limitées chez les commentateurs à des généralités telles que « le travail » ou « la rue ». Ces objets trouvés sont essentiellement des catalyseurs favorisant la projection dans les dispositifs d’encadrement architectonique méticuleusement fabriqués. Citant Laura Lamiel, en 2015, la critique Marie Cantos a qualifié ces objets de « contraires12 ». Selon elle, ces « marques du monde extérieur » (une autre expression empruntée à Laura Lamiel) ont tendu « de plus en plus vers celles d’un monde intérieur ». Ces derniers comprennent des « cactus pelucheux, valises de migrants, livres couverts, manteaux en coton, plaques issues de la “bibliothèque” de l’artiste13 ». On serait néanmoins en droit de se demander de quelle manière ils pourraient bien figurer les représentants d’un monde intérieur plus personnel ? Il s’avère par exemple que les valises de Passageway, l’une des œuvres de Laura Lamiel réalisées pour la Biennale de Rennes de 2016, sont remplies de vestes en cuir portées à l’origine par l’artiste, dont elle s’est défaite. Elle a littéralement rempli une œuvre d’art avec des choses issues de sa propre vie. Pourtant, ce n’est pas là quelque chose auquel les spectateurs pouvaient avoir accès. Les valises sont restées fermées. Ainsi, leur manière d’être « plus personnelles » peut se réduire à cela : une sensation que les spectateurs peuvent appréhender intuitivement, et le « monde intérieur » d’où elles viennent peut également leur être fermé – personnel, peut-être, mais pas accessible au sens biographique du terme.

Cela soulève la question suivante : si les éléments n’ont aucune sorte de signification interne stable, alors son travail est-il purement formel ? Bien que Laura Lamiel considère ses installations comme réussies lorsqu’elles ont su initier une forme de tension entre leurs éléments, entre les œuvres elles-mêmes dans l’espace, par rapport à l’espace d’exposition et dans le cadre de l’expérience spectatrice, elle identifie ainsi son interrogation centrale : « Sommes-nous en train de communiquer ? » Le contenu de cette communication peut être à côté du sujet. Les spectateurs se heurtent à un processus de recherche incessante de matériaux employés par l’artiste pour les atteindre ; nous assistons à un jeu entre ce qu’elle appellerait des « réalités » et une mise à l’épreuve complexe de sa représentation. Prenez les photos précédemment mentionnées d’Avoir lieu pour exemple, ou encore les œuvres murales en acier émaillé des années 2000, sérigraphiées avec des images d’œuvres datant du début des années 1990.

Les auteurs ont essayé de traduire en mots l’inconstance de ce qui se trouve juste devant nos yeux. Dans le texte susmentionné, Marie Cantos explique que chaque « cellule » – dispositif de cadrage architectonique habituel dans l’œuvre de Laura Lamiel, bien que la même chose puisse être dite à propos d’autres œuvres que la sienne – constitue un espace-temps « où fourmillent […] les souvenirs des mises en place passées, les possibles14 […] ». Néanmoins ce « glissement » (Marie Cantos) n’a pas été aussi facile à décrire pour d’autres, ni même nécessairement à concevoir, puisque de nombreux auteurs ont préféré faire allusion à la « métaphysique » de l’œuvre. Le mot est employé par Lóránd Hegyi, écrivant en sa qualité de directeur du musée d’art moderne de Saint-Étienne, dans son avant-propos au catalogue de l’exposition de Laura Lamiel, en 2013. Il mentionne de manière informelle les métaphores présentes dans l’œuvre, sa « poétique » et sa « logique » – sans les définir davantage. L’artiste, pour sa part, n’a pas davantage travaillé à clarifier ces termes ni exprimé clairement la terminologie qu’elle préfèrerait voir employée pour décrire son travail. Au contraire, ainsi que le révèle le court texte écrit par Anne Tronche pour la publication de Saint-Étienne : « La pensée de l’œuvre chez Laura Lamiel n’est pas discursive. […] Ce que le langage rend, ici, concret ce sont les tensions qui s’exercent entre les éléments rapprochés, c’est également le péril du passage d’un vocabulaire à un autre15. » J’interprète cela comme une référence faite à la difficulté d’appliquer le langage au travail de Laura Lamiel, une des raisons pour lesquelles j’ai choisi de regarder de près les écrits déjà produits.

Anne Tronche a d’abord présenté cet essai lors d’un concours organisé par l’Association internationale des critiques d’art de France. L’exposition et le catalogue sont le résultat de son succès. L’article d’Anne Tronche indique autre chose, son soutien à l’œuvre de Laura Lamiel –même si cette dernière a parfois manqué d’opportunités professionnelles. En plus d’écrire abondamment et de manière conséquente sur l’œuvre de l’artiste, l’auteur fut employée par le ministère français de la Culture auprès de la délégation aux Arts plastiques de 1982 à 1999, elle a donc été vraisemblablement impliquée dans l’acquisition d’œuvres de Laura Lamiel16. Même si d’autres artistes ont reçu beaucoup plus de soutien qu’elle, ce système faisait encore partie du contexte historique. Puisque le paysage culturel contemporain n’est pas évoqué par Anne Tronche dans ses écrits publiés sur l’artiste – malgré sa peur déclarée de « déraciner […] les œuvres de leur contexte » – continuons à avancer avec elle et voyons où cela nous mène.

Anne Tronche

Anne Tronche avait dix ans de plus que Laura Lamiel et, en 2012, dans L’Art des années 1960, elle décrivait ces années comme celles « […] qui furent pour moi celles des premières découvertes, je mesure à quel point certaines rencontres furent déterminantes, pour mes choix d’écriture comme pour la façon dont j’ai conçu ma relation à la critique d’art17 ».

Anne Tronche a publié un essai sur l’œuvre de Laura Lamiel pour la première fois en 2000. En 1997, elle est l’auteure d’un petit livre sur l’artiste performeuse Gina Pane, puis, en 1999, elle écrit un essai monographique sur le peintre américain Peter Saul. Son intérêt pour ces trois artistes pourrait-il suggérer qu’ils ont quelque chose en commun ? De plus, Anne Tronche pourrait-elle, de cette manière, ouvrir la voie à de nouvelles connexions avec l’œuvre de Laura Lamiel ? En ce qui concerne Gina Pane, Anne Tronche était convaincue de l’urgence de l’œuvre : « Avec le temps, certaines œuvres paraissent plus que d’autres incarner leur époque, en traduire les paramètres les plus secrets, les énergies intellectuelles en formation18. » Gina Pane, soutient Anne Tronche, est peut-être passée par l’emploi de la métaphore, mais elle a rendu certains aspects de son temps et du monde clairement compréhensibles. Elle était « loin de tout art purement formaliste19 ». L’auteur, semble-t-il, critiquait l’art purement formaliste, et elle était probablement en désaccord avec les écrivains qui, au début des années 2000, laissaient entendre que le travail de Laura Lamiel relevait d’une expérimentation du médium pictural et de ses limites au regard d’autres médias20.

En écrivant sur Peter Saul, Anne Tronche offre non seulement des descriptions vivantes de ses interventions formelles, mais elle trace également une lignée d’influence concrète allant de Francis Bacon, qui a grandement inspiré Peter Saul, en passant par Matta, qui l’a aidé à entrer en contact avec sa galerie, jusqu’à plusieurs « jeunes artistes, principalement en France et en Italie21 », qui ont découvert le travail de Peter Saul au cours des années qu’il a passées à Paris. Anne Tronche plaide pour l’influence – évidente, mais « à évaluer non pas sur un mode direct » – que Peter Saul a eue successivement sur les artistes de la figuration narrative et de la figuration libre. Cette lignée procure le cadre défini par Anne Tronche pour analyser le travail de cet artiste au fil du temps. En fin de compte, sa thèse a moins à voir avec les changements opérés dans son travail et plus à voir avec la forte connexion de Peter Saul avec les jeunes artistes.

Il est impossible d’écrire ainsi sur Laura Lamiel. La pratique de l’artiste n’a pas impliqué d’échanges significatifs « directs » avec d’autres artistes ni avec la critique – à l’exception d’une collaboration avec Cécile Bart dans leur galerie commune de l’époque, Anton Weller, à Paris, en 1998. Cela correspond à ce que nous savons déjà de Laura Lamiel, dont le travail tourne autour de l’univers de son atelier, enregistrant parfois une expérience à laquelle les spectateurs ne pourront pas accéder. Supposons encore un instant que cette qualité ne soit pas uniquement personnelle, ni le résultat de sa pratique d’atelier, ni nécessairement propre à son travail. Après tout, en écrivant cet essai, j’ai souvent lu ou entendu des personnes décrire cette forme d’isolement comme caractéristique de l’art contemporain en France dans les années 1980 et 1990. On pourrait citer, ici, un certain nombre de textes exprimant un mécontentement à l’égard du système artistique français, qui a fait l’objet de nombreuses discussions au cours de ces années. Le débat a d’abord correspondu à une révolution politique, puis à un retranchement. Même si Laura Lamiel n’est pas la meilleure représentante de ce système, il pourrait servir à évaluer si la nature de sa pratique peut expliquer sa position – déconnectée ou en contradiction avec son contexte historique et discursif (ou du moins avec celui offert par Anne Tronche), mais qui semble maintenant doté d’une pertinence contemporaine aiguë.

L’art en France

Au regard de ce débat, le titre de l’essai de l’historien français Philippe Poirrier, La Politique culturelle française en question, 1981-2003, est révélateur. Dans ce livre, il raconte les changements de politique – durant les décennies les plus formatrices de la carrière de Laura Lamiel – qui ont commencé avec l’élection, en 1981, du président François Mitterrand et sa mise en œuvre d’une politique culturelle socialiste. Son ministre de la Culture, Jack Lang, vit son budget doublé avec « le soutien indéfectible du résident22 ». D’après Philippe Poirrier, cela mena à l’adoption de deux politiques parallèles : « Donner aux citoyens un large accès aux œuvres culturelles […] et étendre les avantages sociaux à la communauté artistique23. » Néanmoins, à la fin des années 1980, cette politique était menacée. Certains pensaient qu’elle enfreignait les hiérarchies essentielles dans les arts en finançant « la musique rock, la mode, la publicité, etc.24 » En 1990, une étude a révélé la persistance de « barrières matérielles et symboliques limitant l’accès à la “haute” culture » au sein de la société française – malgré les efforts du ministère pour démocratiser la culture – « interprétée comme la preuve de leur échec25 ». Les critiques ont soutenu que le ministère devrait plutôt se limiter à la préservation du patrimoine culturel. À la suite du retour au pouvoir de la droite en 1993 et de l’instauration d’une politique d’exception culturelle face à la mondialisation, accusée de « balayer […] les traditions, les langues, les cultures et les savoirs26 », le mécénat privé est apparu comme une solution potentielle. En 2003, le ministre de la Culture et de la Communication évoquait favorablement le mécénat – nous y reviendrons.

Peu de temps auparavant, en 2000, un an après avoir quitté le ministère de la Culture, Anne Tronche est revenue par écrit sur cette expérience. Dans un catalogue célébrant plus de vingt ans du Fonds régional d’art contemporain (Frac) de Bourgogne, elle a évoqué l’évolution de l’atmosphère politique au cours de son mandat, qui réduisit le débat sur le soutien public pour l’art contemporain à une unique question : l’argent des contribuables a-t-il été bien investi ? Cela dit, l’essai d’Anne Tronche permet clairement d’affirmer les choix opérés par le Frac de Bourgogne. La majeure partie de son essai consiste en un langage d’ambassadrice confirmant les efforts menés par le Fonds. La principale méthode qu’elle emploie afin d’évaluer la mission du ministère est la sténographie historique. Faisant référence à une exposition, elle écrit que, pour convaincre les lecteurs que les bons artistes ont été sélectionnés, « il suffit de citer quelques noms27 ». Le problème est cependant plus complexe que ce qu’Anne Tronche laisse entendre. Qu’en est-il, par exemple, des fonds d’aide ponctuelle offerts à certains artistes français éprouvant des difficultés financières ? La simple existence de tels fonds suggère un intérêt pour le bien-être des artistes, leur succès professionnel, et donc pour le succès du système. Cette préoccupation n’est jamais explicitée dans les rapports annuels du ministère de la Culture des années 1980 et 1990, qui résument leurs activités. Elle n’est pas non plus abordée dans la publications ultérieure telle que Trésors publics : 20 ans de création dans les Fonds régionaux d’art contemporain. Malgré le fait que les trois protagonistes de l’entretien introduisant ce livre aient reconnu le débat généralisé concernant les efforts du ministère, la question de l’efficacité du système n’a pas été abordée. Laura Lamiel n’a peut-être pas été la plus grande bénéficiaire du soutien de l’État ; cependant, il serait utile de se demander dans quelle mesure ce soutien a assuré le succès des artistes à l’échelle internationale.

Revenons à l’essai de Philippe Poirrier. Il est étonnamment réservé quant à la dépendance croissante du gouvernement français envers le mécénat en matière d’art contemporain, une tendance qui s’est bien évidemment considérablement accrue par la suite. Celle-ci se situe au-delà des limites de son champ de vision – à savoir, la politique gouvernementale. Au lieu de cela, pour plus de détails, on pourrait se tourner vers la généalogie à laquelle Anne Tronche a rattachée Laura Lamiel. Au milieu des années 1980, et encore au début des années 1990, un artiste en particulier issu de cette lignée a suscité beaucoup d’intérêt en France : Hans Haacke. Et bien qu’il n’existe aucun lien direct entre Hans Haacke et Laura Lamiel, la présence de son travail dans le discours contemporain a dû motiver Anne Tronche, du moins en partie, à écrire sur le travail de Laura Lamiel ainsi qu’elle l’a fait. Pour Hans Haacke, « le contexte dans lequel une œuvre est exposée pour la première fois est tout autant un matériau pour moi que la toile ou la peinture28 ». En 1986, il réalise sa première œuvre dans le contexte français. Après une visite à la Fondation Cartier pour l’art contemporain, où il a vu une exposition de Jean-Pierre Raynaud – un artiste que Laura Lamiel aimerait relier à son travail – il exécute Les must de Rembrandt, en réaction à la maison mère de Cartier. Ainsi que l’explique l’historien d’art Yve-Alain Bois, les œuvres de Hans Haacke datant de cette époque « mettent en lumière le désir de [sociétés telles que Cartier] de se positionner comme des sponsors libéraux et généreux de l’activité culturelle, tout en établissant un lien entre ce désir et leur participation active à la politique pro-apartheid en Afrique du Sud29 ». Trois ans plus tard, Hans Haacke poursuivit son investigation sur l’utilisation de la culture par l’industrie au sein de son exposition personnelle au Centre Pompidou, à Paris. Dans sa préface au catalogue qui l’accompagne, il rapporte les vues du président de Cartier concernant son soutien apporté à l’art : « Le mécénat n’est pas simplement un formidable outil de communication, mais beaucoup plus que ça : c’est un outil de séduction d’opinion30. » De cette manière, Hans Haacke s’adressait directement au système artistique français en pleine évolution, révélant les contingences de la dépendance croissante de l’art vis-à-vis du financement privé. Ce contexte offre un contraste évident avec la manière dont Laura Lamiel traite son rapport au site, et rapproche le contexte historique du présent.

Retour à l’atelier

Ce sens de l’anachronisme peut être exactement ce qui confère au travail de Laura Lamiel sa pertinence contemporaine...

Nous revenons donc à la question de savoir comment Anne Tronche peut insérer l’œuvre de Laura Lamiel dans une généalogie de l’art et du discours sur l’in situ ou sur le site-specific, bien que son travail semble éloigné de ce contexte. Il semble clair que le texte d’Anne Tronche était surdéterminé, peut-être en raison justement de la nature de l’œuvre de Laura Lamiel, de son ouverture à des cadres interprétatifs extérieurs ainsi qu’aux associations d’idées des spectateurs. Nous savons que, même si le travail de l’artiste n’évoque pas directement le système artistique français ni son expérience en son sein, ce cadre est également en quelque sorte présent « à l’intérieur » du travail. Qui plus est, on pourrait même soutenir que cette notion d’ouverture de l’œuvre est quelque chose qu’elle partage avec des œuvres postérieures d’artistes qui reflètent d’une manière ou d’une autre le lieu d’exposition, sans toutefois s’inscrire dans une traditionnelle volonté de déconstruction. L’anachronisme apparent de son œuvre, sinon dans son contexte historique, du moins vis-à-vis de son contexte discursif, ce sens de l’anachronisme peut être exactement ce qui confère au travail de Laura Lamiel sa pertinence contemporaine, ou du moins c’est ce que proposait le curateur François Piron lorsque je me suis entretenu avec lui.

François Piron est l’une des personnes issues d’une génération plus jeune à avoir récemment promu le travail de Laura Lamiel. La distance historique, dont nous avons discuté, est peut-être exactement ce qui nous permet d’accepter la diversité et même les contradictions présentes dans l’art, l’histoire et son discours. François Piron, par exemple, suggère d’observer le travail de l’artiste au regard de l’une de ses contemporaines, l’artiste Tania Mouraud. Même si leurs œuvres divergent formellement, il souligne à juste titre le temps que Tania Mouraud et Laura Lamiel ont passé en Inde. L’intérêt de Laura Lamiel pour le bouddhisme est quelque chose qui a jusqu’ici été inexploré par la critique ; cela pourrait expliquer, entre autres, certains de ses choix chromatiques. Pour sa part, Isabelle Alfonsi, de la galerie Marcelle Alix, qui représente Laura Lamiel à Paris depuis 2013, a évoqué quelque chose que l’artiste partage avec une artiste plus jeune comme Tatiana Trouvé. Isabelle Alfonsi voit une comparaison évidente en termes d’esthétique, de matériaux et de palette de couleurs. De plus, explique-t-elle, l’espace est également reconstitué dans le travail de Tatiana Trouvé et, au cours du processus, il évolue sous une forme labyrinthique. Isabelle Alfonsi note également que les carrières de ces deux femmes artistes ont progressé très différemment, et elle se demande dans quelle mesure cela reflète les changements structurels, à la fois dans l’art et en général. Les anciens galeristes berlinois de Laura Lamiel, Dominic Eichler et Michel Ziegler, de Silberkuppe, rappellent des similitudes avec l’artiste franco-israélien Absalon, qui a vécu en France à la fin des années 1980 et au début des années 1990, avant sa mort en 1993. Absalon a même montré une de ses Cellules architectoniques blanches au musée d’art moderne de la ville de Paris, en 1993. Bien que les spectateurs puissent pénétrer dans les cellules d’Absalon, Eichler et Ziegler les décrivent comme claustrophobes. Celles de Laura Lamiel sont à échelle humaine et remplies d’objets qui tentent d’attirer l’attention de ceux qui les observent, mais qui n’ont pas le droit d’entrer. Ses cellules protègent leur vie privée, d’une certaine manière.

Je ne peux m’empêcher de m’interroger sur la relation qui existe entre Laura Lamiel et une artiste comme Joëlle Tuerlinckx, ou des artistes français comme Christian Boltanski et Annette Messager – tous deux issus de la même génération que Laura Lamiel –, ou même Louise Bourgeois, non seulement formellement mais également en termes de reconnaissance tardive. Je suis néanmoins également sceptique quant aux références indirectes et relativement arbitraires, comme si le bon nom ou le bon nombre de références pouvait tenir lieu de contexte pour un artiste qui n’a pas vraiment été en contact avec d’autres artistes ni avec leur discours. De plus, même si une référence donnée semble offrir un certain degré de clarté ou de légitimité au travail de Laura Lamiel – et, encore une fois, j’adhère à cette impulsion – chacune s’avère systématiquement insuffisante, et en invite par conséquent une autre. Au lieu de cela, le contexte historique présenté ici, tout en étant incomplet – un fait, au contraire, révélateur – pourrait néanmoins constituer un moyen de contourner l’impasse des connexions arbitraires et de l’hermétisme qu’elles ne peuvent malheureusement pas résoudre.

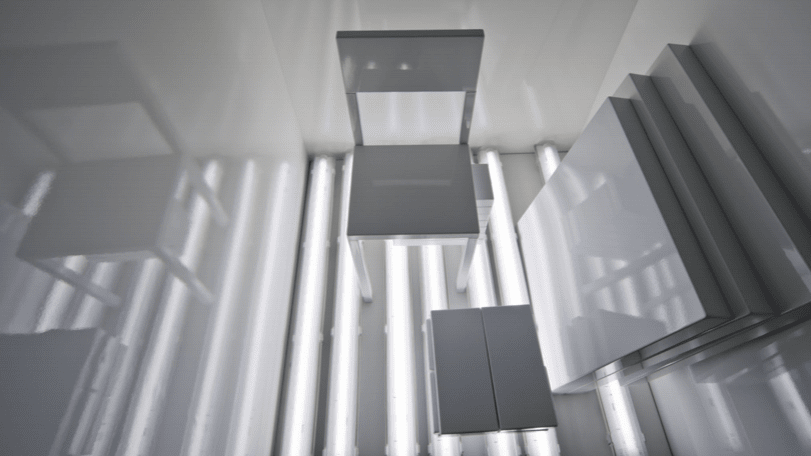

Je conclurai par un aspect de l’œuvre de Laura Lamiel qui peut encore refléter, d’une manière générale, des préoccupations systémiques. Au fil du temps, alors que l’artiste a continué à utiliser sa signature en acier blanc émaillé pour construire les murs de ses « cellules » et de ses « maisons », elle a également commencé à incorporer des surfaces réfléchissantes, semi-transparentes et transparentes. Certaines cellules possèdent des parois constituées de miroirs, d’autres de verre espion, et d’autres encore de verre clair. Non seulement ces surfaces suscitent un certain degré de conscience de soi de la part des spectateurs, puisque nous nous voyons ou regardons les autres, mais ces surfaces suggèrent également une nouvelle ouverture dans l’œuvre de Laura Lamiel. On peut voir de l’extérieur ses cellules, et l’architecture de l’exposition à travers elles. J’imagine également que le symbolisme de la transparence n’est pas innocent pour une artiste dont les matériaux sont la langue principale. Ce n’est peut-être pas un hasard si ces matériaux sont apparus lorsque Laura Lamiel a de nouveau été invitée à participer à des expositions dans des galeries, à des biennales et à engager de nouvelles conversations avec les jeunes générations.

Des miroirs sans tain constituent les parois de Vous les entendez…, installation d’abord exposée à la Biennale de Lyon en 2015. Deux « cellules » indépendantes sont rassemblées : chacune comprend un bureau qui est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, coupé par la cloison de devant. Les parties des tables à l’intérieur des cellules sont en acier émaillé ; à l’extérieur, l’une est en bois et l’autre en cuivre. À l’intérieur, les cellules sont froides, accueillant des tubes fluorescents blancs et de l’acier blanc émaillé. À l’extérieur, les matériaux sont organiques et chaleureux. L’intérieur est en quelque sorte « idéal », géométrique, stérile et cérébral. Les formes sont le produit de l’imagination de Laura Lamiel, et elle les a fabriquées elle-même. L’artiste construit un pont entre son imagination et sa manifestation dans l’espace d’exposition, et elle s’y projette. Elle met également l’accent sur cette connexion en doublant les cellules. Le travail nous rend conscients de cette présence de l’esprit, mais suggère également un accès à son fonctionnement interne. Laura Lamiel elle-même dirait que son travail est une enquête sur les limites de la réalité. Elle interroge ici ce qu’est la réalité et, ailleurs – par exemple lorsqu’elle offre des versions alternatives d’une installation ou sa reproduction photographique –, elle se demande laquelle est la réalité. Idéalement pour elle, ces pôles, comme les deux cellules de Vous les entendez…, existent en relation et en tension les uns avec les autres. Plutôt que de parler explicitement de ce qui se trouve au-dessus ou autour d’elles, les installations de Laura Lamiel peuvent consister exactement en ce qui nous fait face, à la fois ce qui est à l’intérieur et ce qui est en dehors d’elles, ce à quoi nous avons accès et ce à quoi nous n’avons pas accès, bien que ses œuvres, récemment, semblent s’ouvrir de diverses manières. Les œuvres de Laura Lamiel peuvent consister en tout ce qu’elles touchent lorsqu’elles sont « en tension », ainsi qu’elle le formule.

Anne Tronche, « La Pensée du chat », dans Laura Lamiel, Miami, Diana Lowenstein Gallery, 2001, p. 9.

Ibid.

Le titre, emprunté à une œuvre de Laura Lamiel, a été traduit en anglais par « The Cat’s Thoughts ».

Laura Lamiel a été brièvement représentée par cette galerie basée à Miami au début des années 2000 ; entre 2001 et 2003 son travail a été présenté plusieurs fois aux États-Unis ainsi qu’à Art Basel, en Suisse.

Anne Tronche, « La Pensée du chat », p. 3.

Ibid, p. 33-34.

Daniel Buren, « Fonction de l’atelier » dans Les Écrits (1965-1990). Tome I : 1965-1976, Bordeaux, CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux, 1991, p. 201.

Ibid, p. 204.

Conversation avec l’artiste, décembre 2017.

Elle a sélectionné des citations de différents auteurs pour les besoins du journal qui accompagnait son exposition en 2005 à La Verrière (Fondation d’entreprise Hermès). Deux interviews ont été publiées, toutes deux concises, et sa « Présentation du travail » est composée presque à 50 % de citations issues du texte « La Pensée du chat » d’Anne Tronche.

Marie Cantos, « On est prié de fermer les yeux », dans Laura Lamiel : Chambres de capture, La Verrière (Fondation d’entreprise Hermès), Bruxelles, 2015, p. 14.

Ibid.

Ibid.

« On est prié de fermer les yeux », dans Ibid, p. 14.

Anne Tronche, « The Becoming-Sense of the Sensitive » dans Laura Lamiel, Milan, Silvana Editoriale, 2013, p. 59.

La collection en ligne du Fonds national d’art contemporain, hébergée par le Centre national des arts plastiques, recense huit oeuvres de Laura Lamiel, toutes datées des années 1980 et 1990, à l’exception d’une seule.

Anne Tronche, L’Art des années 1960 : chroniques d’une scène parisienne, Paris, Hazan, 2012, p. 7.

Anne Tronche, gina pane : actions, Paris, Fall Edition, 1997, p. 7.

Ibid, p. 12.

Voir par exemple Arnauld Pierre, « Peinture/matériel » in reConnaître : Laura Lamiel (2000), publié dans le cadre de son exposition au musée de Grenoble.

Anne Tronche, « Peter Saul, inventor », in Peter Saul, Paris, Somogy, 1999, p. 46.

Philippe Poirrier, “French Cultural Policy in Question, 1981–2003,” dans After the Deluge: New Perspectives on Postwar French Intellectual and Cultural History, Lanham, MD, Lexington Books, 2004, p. 395.

Ibid, p. 398.

Ibid, p. 402.

Ibid, p. 403.

Ibid, p. 416.

Anne Tronche, “Faire voir, absolument,” dans Fonds régional d’art contemporain de Bourgogne : 1984-2000, Dijon, Frac Bourgogne, 2000, p. 19.

Yve-Alain Bois, “The Antidote,” dans Hans Haacke, ed. by Rachel Churner, Cambridge, MA, MIT Press, 2015, p. 75.

Ibid, p. 73.

Hans Haacke, “Communication,” dans Artfairismes, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1989, p. 6.