...notre problème, en tant qu’êtres humains, est que nos sens nous rapportent le monde d’une certaine manière.

Il y a très peu d’artistes aussi investi•e•s que Martine Aballéa dans l’importance et le rôle de la «pré-image» et de l’«après-image», la pré-image étant la force d’anticipation et d’émerveillement avant que l’image n’apparaisse, et l’après-image étant l’imagination performative qui est libérée par l’œuvre. Il est donc très difficile de décrire son travail. Il est possible de nommer les nombreuses formes que prend sa pratique — installations, objets, cartes postales, livres d’artistes, affiches… —, mais ce qui semble central est son intérêt pour le supersensible.

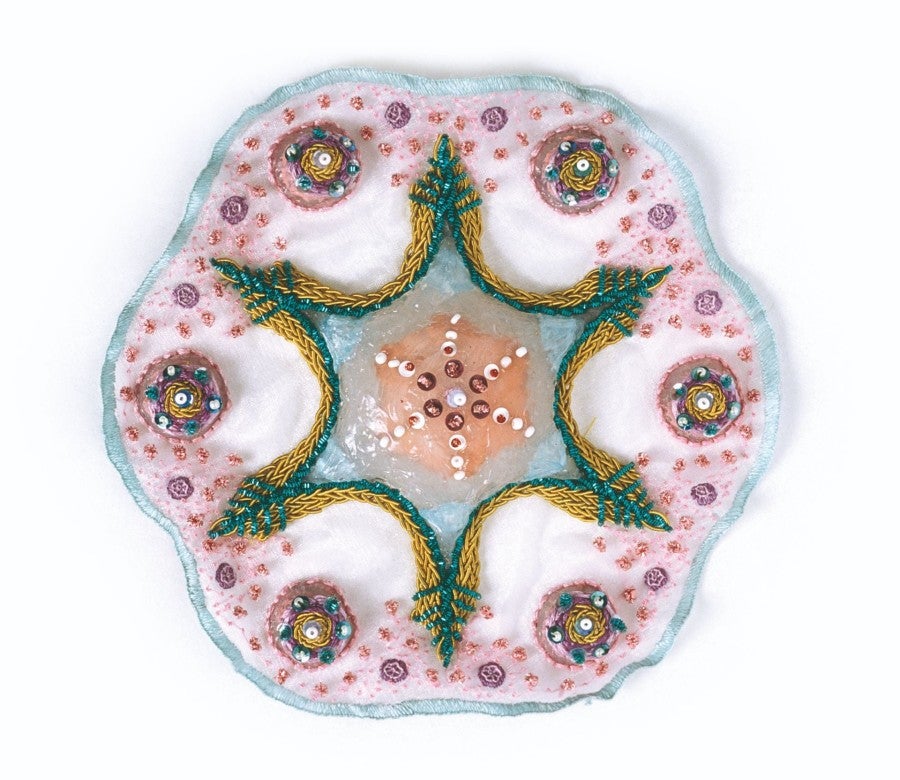

L’art n’est pas une créature vivante et pourtant il agit comme un être vivant en raison de sa sensibilité. Façonnées par l’expérience du monde et du réel, ses formes sont déterminées par les sens. Mais les sens de qui ? Il s’agit là d’une question capitale. Si l’on observe les couleurs des images et des objets d’Aballéa, comme son utilisation de roses et de bleus lumineux dans une série récente de cartes postales réalisées pendant le confinement de la pandémie de Covid-19, on pourrait spéculer sur la provenance de ces images : oniriques, hallucinatoires, hallucinogènes ou issues du monde numérique. La première chose qui me vient cependant à l’esprit c’est qu’elles auraient pu être conçues pour un œil différent.

Il y a quelques années, le biologiste marin David Gruber m’a expliqué, lors d’une conversation, que notre problème, en tant qu’êtres humains, est que nos sens nous rapportent le monde d’une certaine manière. Et nous, les humain•e•s, considérons cette manière particulière de ressentir — voir, sentir, toucher, etc. — comme la norme. Lorsque nous voyons l’océan comme bleu, nous pensons que l’océan est bleu. Lorsque nous voyons une fleur rose, nous sommes convaincu•e•s que le rose est dans la fleur et que nous percevons simplement ce qu’est la fleur. Gruber était, à cette époque, profondément impliqué dans la production d’objectifs de caméra capables de reproduire la vision d’une tortue. Sa motivation se formulait ainsi : comment pouvons-nous explorer les océans et les mers avec nos propres yeux ? Des yeux qui ne sont pas adaptés aux profondeurs marines ? Qu’allons-nous pouvoir comprendre de ce monde avec nos sens ? Je me souviens de ma surprise en écoutant sa réflexion. L’affirmation des plus évidentes a produit soudain en moi une immense curiosité envers le monde vu par d’autres.

Gruber a passé près d’une décennie de recherches à inventer des dispositifs qui s’apparentent à des yeux de tortue et à l’occasion d’un voyage aux îles Salomon1, peu de temps après notre conversation, il a pris une photographie d’une tortue bioluminescente d’une incroyable beauté. L’appareil photo étant l’œil d’un non-humain, la vie lui est apparue telle qu’elle est, c’est-à-dire différente. Il a découvert que les animaux soit sont bioluminescents, soit réfléchissent la lumière bleue qui les entoure afin de générer la lumière qui manque aux profondeurs de l’océan. Grâce à ce processus, leur corps est remodelé par des lignes de couleurs si vives et intenses que même leur forme animale en est transformée. Des lignes de jaunes, de verts et d’orangés ; brillantes comme si elles possédaient une énergie comparable à celle d’un circuit électrique. Ces lignes sont évidemment un code complexe de signaux que les animaux utilisent afin de communiquer. De l’amour au danger, tout est intégré dans leur corps, indiquant aux yeux des autres animaux ce à quoi ils doivent s’attendre, de l’accouplement à la chasse.

Le métabolisme de l’art

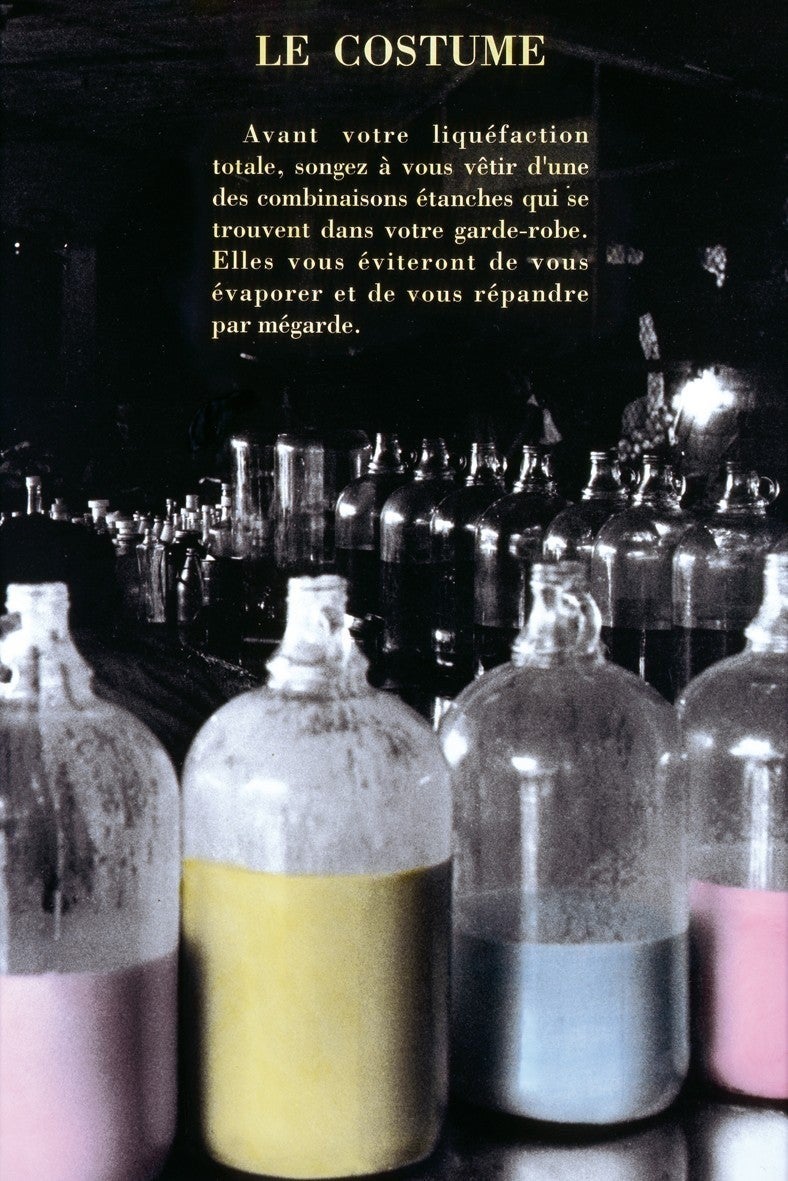

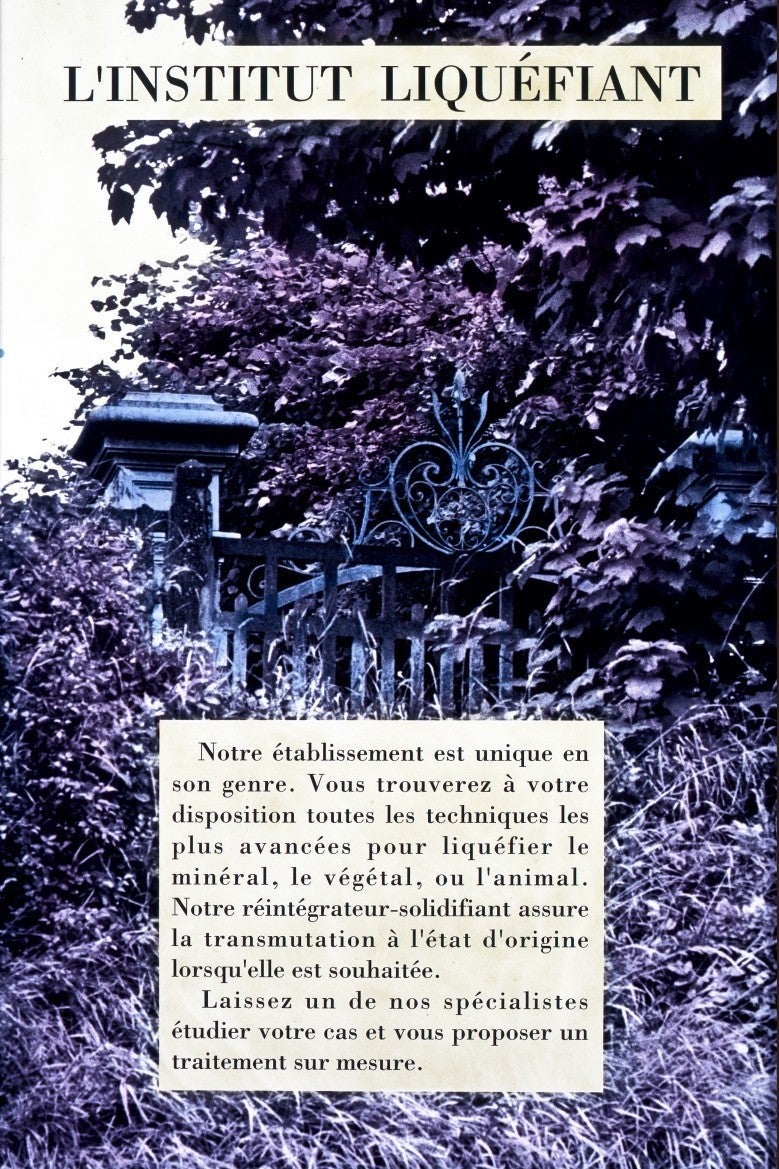

Dans les années 1980, Martine Aballéa a commencé à travailler sur des textes de fiction qu’elle intégrait à des œuvres visuelles, comme la série Romans partiels en 1982, Épaves du désir en 1995 et Nouveaux Amours / Nouveaux Crimes en 1997. Le texte, la fiction et les images coexistent mais possèdent néanmoins des fonctions très différentes. Les œuvres fondées sur le texte — qui l’intéressent particulièrement — sont, contrairement à la photographie, la sculpture et la dramaturgie créée par les installations, presque entièrement dépourvues de contenu sensuel réel. Et c’est dans cette tension entre le sensible et le moins sensible — l’écriture – que son travail acquiert sa force.

L’histoire de l’art, dans l’œuvre de Martine Aballéa et à travers ses nombreuses références au passé — de la peinture de paysage du XVIIe siècle au pop art sous toutes ses formes, le baroque pop étant également une déclinaison possible —, devient un organisme multicellulaire capable de transmettre des signaux et des caractéristiques tout au long de son évolution. L’art et son histoire se transforment en une substance sensible capable de faire écho dans le présent à certains traits et effets spécifiques que nous admirons dans les œuvres du passé, jusqu’aux origines de la peinture moderne. Dans les installations telles que Luminaville (2003) et Hôtel Passager (1999), la lumière agit comme un marqueur, elle forme une ligne dont le but est de mettre en évidence la forme de l’espace potentiellement produite dans une image. La lumière n’est pas uniquement une «source» mais la substance qui rend visible la relation entre les éléments et les motifs que nous connaissons grâce à des œuvres d’art spécifiques du passé et cette nouvelle image qu’elle nous présente. Comme si ses images étaient traversées de réseaux nerveux en connexion avec le système nerveux central — la tradition, l’histoire de l’art, le genre — et finissaient par générer une vie nouvelle. Les effets spéciaux/surréalistes et les mots employés par l’artiste opèrent comme un système métabolique. Ses installations complexes composées d’images et d’objets fonctionnent comme des plantes, instruments délicats utilisant la couleur et la lumière pour créer de l’énergie. Ses images bioluminescentes, ses images et objets de néon, son utilisation d’effets numériques, tout cela apporte la preuve que l’art, tel qu’Aballéa le conçoit, porte en lui la capacité de transmettre l’énergie d’une zone excitée à une autre. Qu’est-ce qu’une zone excitée ? Il s’agit d’un organe — image ou objet — qui a été touché par la lumière et qui est capable, comme le sont les feuilles, de traduire l’énergie de la lumière en une autre forme d’énergie. Cet exercice de pénétration de l’énergie à travers les nombreuses couches différentes qui constituent ses images donne naissance à un langage formel et esthétique hautement personnel. Les images résultent souvent du traçage de plusieurs constellations ou motifs superposés. Ses œuvres nous présentent un système de codage unique et rare. Leur attention hyperbolique à la lumière, à la couleur et au contraste se rapporte à l’expérience imaginaire de la vie, perçue d’un point de vue très inhabituel pour les humain•e•s.

La psychologie cognitive nous apprend qu’il n’existe qu’une quantité limitée d’énergie ou de capacité de traitement pour construire des images. Deux peintres — tous deux très pertinents pour appréhender l’œuvre de Martine Aballéa — ont été intrigués et fascinés par la relation entre l’extension et l’intensité dans la compréhension de la couleur, de la composition et de la peinture : Édouard Manet et Pierre-Auguste Renoir. C’est à la fin de leur vie que tous deux ont peint des fleurs en condensé sur des toiles de petit format. Les toiles d’Édouard Manet, Lilas dans un verre, Roses dans un verre à champagne et Lilas et Roses, toutes peintes en 1882-1883, montrent son intérêt à situer la couleur de ces fleurs, et à saisir leur incroyable intensité malgré leur petite taille (les deux peintres avaient l’habitude de peindre à plus grande échelle). L’histoire de l’art raconte que Renoir a réalisé une étude d’anémones le dernier jour de sa vie et qu’il a dit : «Je crois que je commence enfin à y comprendre quelque chose2.» S’il commençait juste à comprendre quelque chose au sujet des fleurs, de quoi pouvait-il bien s’agir ? Peut-être que la vue et la peinture fonctionnent différemment. Alors que nos yeux perçoivent les couleurs intenses de ces fleurs, la mission de la peinture est de construire leur image à travers la fiction. Quand nous voyons leurs fleurs peintes, nous imaginons alors les vraies fleurs. Et à partir de ce moment, il est impossible de séparer la représentation de ce que l’on imagine.

L’art dévoile des manières de sentir qui ne correspondent pas aux capacités humaines.

L’œuvre de Martine Aballéa est une recherche continuelle qui pointe exactement dans la même direction. Réaliser des images consiste à explorer les différences qui existent entre la perception, la rêverie et l’imagination. La perception, comme dans l’exemple de la caméra-œil de tortue, inclut le non-humain, puisque nous ne sommes pas seul•e•s à voir et à ressentir le monde. Bien que cela semble couler de source, c’est un fait dont nous pouvons nous souvenir également à travers l’art. L’art dévoile des manières de sentir qui ne correspondent pas aux capacités humaines. Nous pouvons, au départ, imaginer que lorsque cela se produit il s’agit d’un état hallucinatoire ou surnaturel, mais cela peut tout aussi bien n’être qu’un rappel de la coexistence de plusieurs millions de manières de percevoir le réel. Gaston Bachelard a dit de la rêverie qu’elle «met le rêveur en dehors du monde prochain, devant un monde qui porte le signe d’un infini3». La rêverie est une méthode orientée vers la remise en question de l’horizontalité de nos déplacements habituels, l’horizontalité même du mode d’exposition des œuvres d’art. Pour atteindre un état de conscience différent, nous devons atteindre un état (inter)médiaire, situé entre le réel et quelque chose d’autre. Et cela nous amène au troisième élément, l’imagination.

Celles et ceux qui imaginent le plus, savent mieux4

...la dimension politique de l’œuvre de Martine Aballéa réside dans son insistance à puiser dans des images mentales qui ressemblent au réel mais qui sont pleinement ancrées dans le fantastique.

On confond souvent imagination et fantaisie. On suppose que l’imagination est d’une certaine manière enfantine. Dans le domaine de la littérature et de l’art, l’imagination et la fantaisie sont perçues comme immatures, incapables de porter et de soutenir la mission artistique. Si le surréalisme est admis, l’imaginaire fantastique ne l’est pas. Il serait difficile d’en fournir ici une analyse précise, mais il existe à coup sûr une corrélation entre le genre et le plaisir que de nombreuses femmes artistes et écrivaines trouvent dans les éléments fantastiques et l’idée qu’ils correspondent à un manque de contrôle, et donc de discipline. Pour cette raison, je dirais que la dimension politique de l’œuvre de Martine Aballéa réside dans son insistance à puiser dans des images mentales qui ressemblent au réel mais qui sont pleinement ancrées dans le fantastique. Elle se concentre tout d’abord sur le rendu du réel tel qu’il s’offre à nous — des intérieurs domestiques ou des paysages naturels — puis elle extrait radicalement et simplement l’image de sa source originale en ajoutant ou en soustrayant certains éléments. Dans toutes ses œuvres, nous pouvons retrouver cette pratique additive — couleurs vives, lettrages, composition des images — mais aussi soustractive — les arrière-plans devenant noirs. Il s’agit d’une opération simple mais néanmoins très efficace. Dans sa série de paysages réalisés pour le livre narratif Le Musée des amours (2018), elle invoque d’abord l’image, les arbres, les fleurs, la nature. Puis elle accentue leurs traits en ajoutant des couleurs vives «non naturelles», créant immédiatement une sensation de mouvement. La sensation de mouvement résulte du fait que nous voyons l’image deux fois, d’abord telle que nous la pensons dans la «vraie vie» et ensuite telle qu’elle se présente à nous à travers l’œuvre de Martine Aballéa. La force, l’énergie et nos relations dynamiques avec les éléments des installations sont fondamentales. Une image, bang ! Deux images, bang bang ! Trois images, trois actes d’affirmation imaginative ! Ses œuvres se présentent à nous par le biais des instructions de l’autrice, dans le but de supprimer notre volition, notre manière de percevoir, et de nous forcer à laisser ces images s’approcher de nous, à comprendre ce qu’elles ont à nous donner.

En effet, les installations d’Aballéa se présentent comme un don qui demande un effort. L’œuvre ne nous dit pas : «regarde ceci» mais «imagine cela» et «pars de là pour regarder le monde». Pour ce faire, l’artiste crée un monde quelque peu antagoniste, autant au monde qui nous entoure qu’au monde de l’art. Une belle étrangeté se dégage de l’œuvre qu’elle crée à travers une succession incessante de stimuli rétiniens que l’on retrouve très rarement dans l’art, du moins jusqu’à récemment. L’émergence de différentes technologies numériques nous a permis il y a peu de nous familiariser avec certains niveaux de luminosité, mais Martine Aballéa était là bien avant. Elle croit en la vivacité et veut que nous l’habitions comme le royaume d’une seconde vie. La question que nous posent les œuvres d’Aballéa est donc simple : «Où sommes-nous ?» Nous sommes à l’intérieur des mots du poète austro-allemand Rainer Maria Rilke : «Il faut changer ta vie.» En octobre 1902, Rilke visite l’atelier parisien d’Auguste Rodin avec l’intention d’écrire sa monographie, bien que l’artiste soit parti rendre visite à un ami en Italie. Au retour de Rodin, Rilke a presque terminé d’écrire mais, en étudiant l’œuvre de l’artiste, il a commencé à interroger l’«instrument» qui véhicule sa «forme artistique», soit les mots de sa poésie. Suivant les conseils de Rodin, Rilke observe les animaux du zoo d’une manière similaire à celle dont ce dernier considérerait ses sculptures. Laissé avec un sentiment d’insuffisance, Rilke se souvient des enseignements de son professeur, le philosophe Theodor Lipps, à propos de l’einsehen ou in-seeing («voir à l’intérieur») : une observation consciente qui se déplace de la surface d’une chose vers son cœur. Par le truchement de la vision, nous pouvons voyager jusqu’à la substance de la vie et atteindre une expérience épistémologique qui à la fois englobe et dépasse la pensée même. «Bien que tu puisses en rire», écrivait Rilke à un ami, «lorsque je te dis où était mon sentiment du monde, ma félicité terrestre, il faut que je te l’avoue : ils se sont toujours situés hors du temps, dans les instants rapides, profonds, de cette divine intuition.» On pourrait dire que les animaux ont changé la vie de Rilke, puisqu’il se référait alors souvent aux mots comme à des récepteurs de la nature plutôt que fruit de sa création. Les mots sont aussi une mythologie — une forme en attente, tandis que la vie se forme selon une logique complètement différente, nous surprenant si profondément qu’elle change notre être. Et c’est peut-être la raison pour laquelle les images de Martine Aballéa sont peuplées de mots.

Et les fragments ?

Je considère la pratique de Martine Aballéa comme un exercice de «vision», qui passe par une dimension technologique supraréelle des images, de la sculpture, de la musique, de la lumière, des objets, de l’espace, de l’expérience, du processus et de notre présence dans l’installation, de la même manière que Rilke concevait la poésie. Dans la pratique d’Aballéa, la perception est un moyen par lequel le microcosme et le macrocosme se rencontrent et génèrent des mondes qui sont à la fois profondément à l’intérieur et au-delà de notre planète ; en ce sens, l’image est une substance qui génère des alchimies. À travers son travail, nous découvrons que nos sens pourraient bien être capables de se libérer de leurs propres contraintes, en devenant une nouvelle nature au sein de la nature elle-même. Imaginez les écrans et les objets de l’installation comme des êtres — aussi indépendants que les panthères et les lions que Rilke a observés. J’imagine les œuvres d’Aballéa vivantes, libérées des murs et des espaces de la galerie, les écrans faisant virer la couleur des images qu’ils portent comme des animaux imitant leur environnement.

Et les fragments ? Ils sont comme le torse archaïque d’Apollon dans le poème de Rilke5 :

Nous n’avons pas connu sa tête prodigieuse

où les yeux mûrissaient leurs prunelles. Pourtant

son torse luit encore ainsi qu’un candélabre,

c’est son regard, simplement dévrillé en lui,qui s’y tient rayonnant. L’orbe de la poitrine

ne pourrait sinon t’éblouir, et de la douce

courbe lombaire un sourire ne pourrait fuir

vers ce centre porteur auparavant du sexe.Cette pierre sinon, dégradée et tronquée,

aurait pour loi le limpide à-pic des épaules

et ne chatoierait pas comme la peau d’un fauve ;et n’éclaterait pas hors de tous ses contours

à la façon d’un astre : il n’existe point là

d’endroit qui ne te voie. Il faut changer ta vie.

Les images disparurent comme un oiseau dans la pièce à côté6

La pratique d’Aballéa jette aventureusement des ponts d’une dimension de la vie vers une autre.

Souvent, les œuvres comme celles de Martine Aballéa invitent leurs interprètes à des réminiscences narratives. Après avoir passé du temps avec sa pratique, j’ai cependant observé l’effet contraire, puisqu’elle m’a ouvert l’esprit sur les problématiques posées par la notion de récit. Son langage artistique souligne l’importance de laisser l’artiste créer sa propre complexité en passant par la poésie et l’image, non pas pour, mais contre, le récit conventionnel. J’ai soudain compris pourquoi je tremblais chaque fois que j’entendais prononcer le mot de «narration». Ne vous méprenez pas, j’aime les histoires et je suis fascinée depuis toujours par l’histoire et l’évolution de ses structures. Les structuralistes russes ont consacré du temps et des efforts à la compréhension des éléments nécessaires à la production d’un récit : les ingrédients qui ajoutent quelque chose ou viennent détourner la machine narrative systémique, ainsi que les actions nécessaires à la production d’émotions. Mes réactions antagonistes envers la narration sont fondées sur la manière qu’elle a de générer en nous de l’empathie pour les personnages de l’histoire et de la surprise, même lorsque nous savons comment l’histoire va se terminer. Ce schéma réitère le même type de comportements que dans la vie réelle, réduisant ainsi les possibilités de changement et d’émergence d’une plus grande surprise. Le récit œuvre à partir des schémas et des attentes que nous consolidons dans la société, avant même d’avoir eu la chance d’atteindre à une compréhension plus politique, ne laissant pratiquement aucune place au contraire du récit, c’est-à-dire à la spéculation. Même avant la naissance du capitalisme, les récits ont été créés afin d’assurer la stabilité, de garantir l’ordre des choses et de réduire les chances de l’altérité à son minimum radical.

La pratique d’Aballéa offre en revanche la possibilité de projeter d’un seul coup nos idées selon un autre arrangement — un arrangement mutable qui autorise leur coexistence, sans qu’il soit nécessaire pour autant de leur imposer un ordre. En créant des raccordements sensoriels — entre art et science, art et technologie, entre nous et la nature —, l’artiste nous invite à réfléchir aux récits narratifs. La manière dont Aballéa superpose les histoires et les futurs, en mettant en relation les images avec les idées et les corps, produit une dimension supplémentaire — une dimension jusqu’alors inconnaissable qui ne peut émerger que lorsque les choses sont projetées hors des sentiers battus de leur histoire. La pratique d’Aballéa jette aventureusement des ponts d’une dimension de la vie vers une autre.

Attention est le nom général que nous avons appris à donner à une interaction sensorielle complexe, faite d’expériences et de pensées. Une interaction qui demande à être constamment accrue. Les méthodes modernes et les disciplines de la connaissance ont été conçues de manière à incarner un certain type d’«attention» qui entre en conflit avec la conception des technologies que nous avons créées, d’une part, et avec le désir légitime de fusionner avec la nature dans une étreinte non binaire, d’autre part. Il serait erroné de blâmer l’impact de la technologie ou les usages sociaux que nous faisons de nos écrans dans notre compréhension progressive de l’attention. Lorsque nous avons eu accès aux écrans, notre attention était pour ainsi dire déjà endommagée.

Comment pouvons-nous réparer ces dommages ? En faisant entrer un réseau complexe d’espaces animés dans l’espace inanimé de la galerie, Martine Aballéa expose de multiples connexions et relations cachées. L’intuition sensuelle et l’abstraction se déplacent en fonction des images et des sons que l’on croit déjà connaître. Son travail opère comme un instrument non conventionnel, dont nous n’avions jamais entendu parler auparavant et qui pourtant a déjà pris possession de nos cœurs. Elle chante de nouvelles magnitudes et de nouvelles pratiques d’attention, c’est-à-dire de pleine présence.

La phénoménologie de l’étrangeté

La phénoménologie poétique peut être décrite comme la bataille de l’imagination, une interaction perpétuelle entre le sujet humain qui imagine et l’image elle-même. Cette interaction n’est pas une métaphore, mais un mouvement réel que l’artiste déclenche et produit. La cinétique joue un rôle au sein de cette méthode. L’image — tout comme l’objet — offre à l’artiste la possibilité de consolider ce qui est représenté. L’irisation — la capacité des images et des objets à émettre de la lumière — vise au contraire à éviter de maintenir l’image dans un état de trouble permanent. Pensez un instant aux bijoux, et à leur rôle historique. Les pierres précieuses, pleines de lumière et de couleur, sont implantées dans un minéral inerte, qu’il s’agisse d’or ou d’autre chose, afin d’obtenir exactement le même effet, une interaction entre la solidité et une dimension d’énergie cinétique. Des émanations, des effets translucides, des turquoises glacés et brillants, des verts profonds et des roses pétillants semblent vouloir nous dire qu’aucune réalité n’est complète hors de la brillance qui s’ajoute aux images. Ces arrangements créés par Martine Aballéa font jouer cette lumière joaillière qui aiguise nos sens et dessine les étapes et les passages entre les différents réels qui composent la réalité. Il n’y aura probablement jamais de moment plus propice que cet état d’exception tactile et perceptif créé par la pandémie de Covid-19 pour comprendre l’importance de la solidification progressive d’entités aussi abstraites qu’un virus — toujours représenté comme un micro-organisme phosphorescent — et la manière dont il métamorphose nos sens et nos habitudes, créant un étrange compagnonnage dans nos vies quotidiennes. L’invisible devient, soudainement mais sûrement, une présence qui s’infiltre dans les premières phrases de chaque histoire.

Dans l’œuvre d’Aballéa aussi, l’abstraction a toujours eu une présence concrète. Son travail constitue un inventaire des instances d’une phénoménologie de l’étrangeté et signale son importance pour comprendre l’amour, l’espoir et la possibilité qu’un temps s’écoule dans un autre. Diane Ackerman a un jour souligné l’étrangeté du fait que lorsque les humain•e•s veulent attirer d’autres humain•e•s, ils et elles ne portent pas leur propre parfum mais celui des fleurs7. Martine Aballéa souligne que nous devons porter le parfum de l’art pour saisir pleinement les complexités du réel.

Sue Roe, The Private Lives of the Impressionists, Harper, 2006. (N.D.T.)

Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, Paris, Presses Universitaires de France, 1961. (N.D.T.) ;

www.metmuseum.org/blogs/now-at-the-met/2016/valentin-de-boulogne-poetics-of-space. (N.D.A.)

Albert Einstein : «L’imagination est plus importante que la connaissance car la connaissance est limitée tandis que l’imagination englobe le monde entier.» (N.D.T.)

Rainer Maria Rilke, Torse archaïque d’Apollon. Traduction Maurice Regnaut in Rainer Maria Rilke, Œuvres poétiques et théâtrales, Pléiade, Gallimard, 1997.

Référence à Madame Bovary de Gustave Flaubert : «Elle répondit par un signe de tête, et disparut comme un oiseau dans la pièce à côté.» (N.D.T.)

Diane Ackermann, The Natural History of the Sense, New York, 1991, p. 12.