Non-violence extrême. Un portrait par-delà le photographe.

Joanna Warsza avec les contributions de Flaka Haliti, Jay Jordan et Muhammad Ali.

Dimanche après-midi

On dit souvent qu’un portrait en révèle plus sur la personne qui se trouve derrière l’appareil photo que sur celle qui est photographiée. Il suffit d’une image pour dévoiler l’environnement et la multitude de relations qui ont lieu dans et en dehors du cadre, avant et après que la photographie est prise. Quand je regarde la série Sunday Afternoon réalisée par l’artiste français Bruno Serralongue au Brésil il y a plus de vingt ans, en 1999-2000, je m’interroge : que nous dit cette œuvre de l’artiste lui-même et de sa manière d’utiliser ce médium ?

Sunday Afternoon est une série de photographies réalisées dans un parc à Rio de Janeiro. À cette époque, avant les téléphones portables, les photographes locaux proposaient aux passants – les familles, les enfants, les couples – de les photographier. Aujourd’hui, ce geste et ce service peuvent sembler archaïques, ils sont pourtant mus par le même désir de capturer une promenade, un baiser, une étreinte, un rassemblement familial, un moment partagé, un adieu. Les photographes du coin étaient nombreux à se promener dans le parc pour gagner de l’argent grâce à ces portraits du week-end. Serralongue s’est fondu parmi eux et en découvrant cette habitude locale, souvent amateur, il est lui aussi devenu un photographe du dimanche le temps d’une journée. Au lieu de prendre de l’argent, il demandait s’il pouvait garder les négatifs de chaque portrait, tandis que le modèle repartait avec le positif. Il se souvient : « J’essayais d’être attentif à la façon dont on pratique le médium dans différents pays et différentes cultures, de voir comment les non-professionnels l’utilisent et comment la photographie a lieu. Chacun a sa propre manière de faire. J’ai essayé cette méthode à Rio, mais pas trop longtemps, je ne voulais pas prendre le travail de quelqu’un d’autre. »

Quels genres de relations émanent des personnes photographiées à Rio ? Qui voyons-nous sur le papier ? Quelle relation pouvons-nous esquisser ou sentir entre les deux côtés de l’appareil photo et tout autour ? Il y a une mère avec sa fille âgée de cinq ans, un adolescent avec un Walkman, un couple enlacé, un homme qui vient de faire un jogging, une personne en tenue de travail, deux femmes avec un enfant qui rit, un autre couple mère-fille puis une petite fille seule. Toutes ces personnes posent pour la photo, elles font toutes des efforts maladroits pour ne pas bouger, elles essaient souvent de sourire. Les images sont prises à un endroit où deux chemins se croisent, un embranchement parfois vide, parfois peuplé. Il n’y a pas de décor particulier, il est presque toujours accidentel ; à certains moments, le petit kiosque qui borde le chemin de gauche est rempli, à d’autres il est désert. Tout le monde semble détendu, même si on sent une pointe d’inquiétude face à cet appareil photo qui les vise. Leurs visages expriment un mélange de timidité et de joie, d’inquiétude et de curiosité, de sérénité et d’incertitude – des sentiments dont j’ai également fait l’expérience en rencontrant Bruno Serralongue pour la première fois à Paris en septembre 2021, lors de notre rendez-vous arrangé par TextWork.

La force de la non-violence

la non-violence est employée comme une stratégie artistique, un mode de travail et de vie

Moins connue que d’autres œuvres de Serralongue, et en même temps moins caractéristique de son travail, Sunday Afternoon dégage pourtant quelque chose d’essentiel. En effet, les personnes photographiées ont délibérément choisi d’être regardées, d’être vues, d’être prises en photo ou, pour reprendre un terme anglais aux accents quelque peu militaires, « capturées ». Se donnent à sentir l’accord des deux parties et un assentiment tacite, ancrés à la fois dans l’usage vernaculaire du médium et dans le frisson de la rencontre, mais aussi un pont entre une culture locale et un regard extérieur respectueux et non asymétrique. Il se joue peut-être là une expérience de « défrontiérisation », selon les termes du philosophe Achille Mbembe1. C’est-à-dire, un pont sémantique entre le lieu d’où vous parlez et les personnes avec lesquelles vous parlez, les connexions que vous tissez entre elles et vous, avec curiosité et respect, et non une simple appropriation. Ces photographies de week-end, et peut-être toute la pratique de Serralongue, rendent à la fois visible et dissimulé un autre élément que je qualifierais de contact d’une « extrême non-violence ». Ici, la non-violence est employée comme une stratégie artistique, un mode de travail et de vie, un fil conducteur à travers le parcours photographique de l’artiste dont la chambre noire est trop lourde pour courir après l’actualité et auquel il faut parfois dix ans pour développer et montrer les photographies qui en résultent. Et elles sont souvent non-spectaculaires au point de devenir presque extrêmes, ne cherchant pas à représenter l’événement mais plutôt à dévoiler les structures quotidiennes qui le sous-tendent.

Bien entendu, le concept de non-violence a longtemps été une stratégie politique consistant à ne pas blesser les autres, qu’il s’agisse d’êtres humains, d’animaux ou de l’environnement. De nombreux mouvements politiques et sociaux, que Serralongue a décidé de rejoindre ou de suivre pour certains, choisissent des principes non-violents pour accomplir un changement politique et social, pour pratiquer la résistance et la désobéissance civiles comme une manière d’insister contre la mentalité militariste, coloniale et violente de nombreuses sociétés occidentales. Judith Butler, dans son récent livre de théorie politique, La force de la non-violence (2020), affirme qu’il faut mettre en pratique l’éthique de la non-violence dans la lutte politique en général pour que l’égalité sociale puisse voir le jour. Butler ne la considère pas comme une attitude passive, mais comme une position éthique et une pratique active nécessaires dans le champ politique. Il ne s’agit pas de rechercher naïvement un consensus, mais plutôt un langage qui, malgré toutes les différences, les conflits, les malentendus et l’éventuelle hostilité, permettrait aux humains et aux non-humains de coexister en paix. Selon Butler, la non-violence ainsi comprise est à l’œuvre dans les mouvements pour la transformation sociale qui défendent le concept d’interdépendance comme base de l’égalité sociale et politique : une « obligation éthico-politique2 ».

Depuis le milieu des années 90, Serralongue a intégré différentes luttes et organisations activistes qu’il a documentées au cours d’un long processus puisqu’elles se sont souvent déployées sur plusieurs années. Les Manifestations (1995) est l’une des premières séries qu’il a réalisées, photographiant les grèves parisiennes et les manifestations contre la réforme du système des retraites. Il a poursuivi avec la série Encuentro, Chiapas (1996), photographiée à Mexico pendant la Rencontre intercontinentale pour l’humanité et contre le néolibéralisme, à l’invitation des Indiens zapatistes. Entre 2001 et 2003, il a photographié chaque rassemblement du collectif parisien de travailleurs sans papiers à qui on refusait une reconnaissance légale, produisant une série de 45 photos seulement : Manifestation du collectif de sans-papiers de la Maison des ensembles, place du Châtelet, Paris (2001-2003). Il était également présent au Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg, en 2002, lequel a donné lieu à la série Earth Summit (2002), et au contre-sommet pendant le Sommet mondial sur la société de l’information, à Genève en 2003 et à Tunis en 2005, dont sont issues deux séries. Ont suivi sa participation au Forum social mondial à Mumbai, en 2004 et, en 2006, La Otra, qui rend compte de la campagne électorale mexicaine pour les élections présidentielles menée par le sous-commandant Marcos, porte-parole de la guérilla zapatiste. Depuis 2006, Serralongue a photographié dans les camps de la jungle de Calais la vie quotidienne des réfugiés bloqués dans l’attente d’une éventuelle traversée vers la Grande-Bretagne3. Entre 2014 et 2018, il était également présent sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, un territoire occupé avec succès contre un projet d’infrastructure d’aéroport. Plus récemment, il a pris part à Saccage 2024, une initiative en cours qui critique la force de gentrification des Jeux olympiques à Paris et dans sa région.

Pendant de nombreuses années, il a travaillé contre le langage hégémonique du reportage photographique, contre le racisme structurel que perpétuent les actualités des journaux occidentaux prétendument neutres, photographiant souvent la scène d’un événement un jour après et adoptant une position de « solidarité à distance », pour reprendre ses termes4. Il a longtemps œuvré contre l’idée selon laquelle la proximité physique nous rapproche du contexte donné. Il fait plutôt le choix d’épuiser et d’élargir le regard à travers son point de vue volontairement « pauvre en événement ». L’appareil qu’il utilise est une chambre noire classique, une chambre photographique. Les photographies ne peuvent pas être retouchées et leur réalisation prend du temps. Par exemple, pendant les quinze années de sa présence dans la jungle de Calais, Serralongue n’a pris que 89 photographies. Son travail représente presque l’extrême opposé des stories Instagram : ses images sont très peu nombreuses et elles ne disparaissent pas. « Mes photos ne sont pas faites pour Internet, je n’ai pas de site. Elles sont faites pour les murs des galeries et tous les deux ans elles reviennent dans les lieux d’exposition. »

Solidaire à distance

« Je suis contre la logique qui veut capturer un instant unique. »

En tant qu’artiste – doté de sa « propre Agence France Presse », selon ses termes – Serralongue a travaillé contre ce qu’il appelle « l’image qu’on a dans la tête dès qu’on va quelque part ». Il existe, par exemple, une image médiatique dominante des camps de réfugiés à Lesbos ou à Calais, de la guerre au Kosovo ou de l’occupation des ZAD, mais son travail produit justement une contre-philosophie aux images de presse omniprésentes qui « nous étranglent et nous bourrent le crâne5 ». Avec la médiatisation hégémonique, « nous finissons par vivre dans une fiction », ajoute Serralongue. En présentant son travail au vernissage de l’exposition au Jeu de Paume en 2010, il disait sur le ton de la plaisanterie que « la réalité est ici, c’est la fiction qui est dehors. »6

Lors de notre rencontre à Paris, j’ai demandé à Serralongue non seulement de décrire sa relation aux luttes non-violentes, mais aussi une définition possible de la photographie non-violente : comment produire des images qui ont conscience des asymétries, des conflits et qui, au lieu de les reproduire, expérimentent un autre régime visuel ? En fait, la recherche de Butler autour de la non-violence montre que, pendant des siècles, tout le paradigme de la vie contemporaine (et peut-être de l’art), occidentale en particulier, s’est fondé sur la violence, depuis les horizons coloniaux jusqu’aux horizons patriarcaux et modernistes. Serralongue explique : « Si je me suis intégré dans ces groupes activistes c’est aussi parce que je partage leur éthique. Je veux pratiquer la non-violence contre certaines méthodologies photographiques dominantes qui imposent la brutalité. Non seulement elles ont pour but de saisir le moment le plus spectaculaire et cruel, mais elles cultivent aussi une attitude de photographe de presse qui consiste à être proche sans proximité, ou à aller et venir sans véritable intérêt et respect. Je suis contre la logique qui veut capturer un instant unique. »

Au contraire, les œuvres de Serralongue peuvent paraître très peu spectaculaires et fortuites – que ce soit lorsqu’il suit les naturalistes de la ZAD, la déclaration d’indépendance du Kosovo ou en couvrant des mouvements altermondialistes –, et pourtant elles sont prises depuis un état d’empathie, de bienveillance et peut-être d’appréhension quant à l’idée de se rapprocher. Elles sont performatives dans leur manière de chercher à éradiquer la puissance sémantique, symbolique ou physique. « J’essaie d’être aussi honnête que possible avec les personnes que je photographie, en adoptant une position mais sans être invasif », ajoute-t-il. Elles semblent décevantes, parfois étranges, vides, peu mouvementées. Au lieu de présenter un événement, ces photographies ont plutôt tendance à dévoiler les structures quotidiennes qui y ont conduit, comme des personnes en train de préparer des dossiers pour une réunion, ou une femme qui s’est assoupie à son bureau. Voilà peut-être à quoi ressemble une image non-violente.

En tant que genre, la photographie est profondément intégrée dans ce modèle de conquête omniprésente, d’appropriation, de dépossession. Historiquement, la photographie a été un outil activiste pour documenter les luttes, les visions, les politiques et l’inconscient, mais elle est aussi et surtout responsable d’avoir servi l’extraction, la colonisation et différentes formes d’oppression dont les conséquences persistent encore aujourd’hui. La photographie peut donc être un acte violent qui sépare les sujets du photographe, qui impose une représentation et un regard condescendants. En même temps, on peut la voir comme une médiatrice, un réservoir potentiel de résilience et de réconciliation, une preuve de la violence, le gage d’une dignité sur le point d’être retrouvée. Serralongue est un artiste contemporain qui tente d’explorer la façon dont le langage de l’art, et dans son cas la photographie anti-reportage, peut devenir un moyen de désapprendre les formes et les normes existantes de domination culturelle et d’impérialisme. Même si, comme tout le monde, il est également impliqué.

Personne n’est l’unique signataire de l’événement photographique

Ariella Azoulay, anti-impérialiste prolifique, universitaire spécialiste de la photographie antiraciste, et commissaire qui mène depuis le début des années 2000 des recherches autour de l’ontologie politique de ce médium, analyse son statut éthique, les points aveugles de ce champ d’étude, sa force performative et le concept d’événement photographique. À une époque où presque tout le monde possède un appareil photo, Azoulay entend par « événement photographique » « un événement qui peut avoir lieu en rencontrant un appareil, un photographe ou simplement en sachant qu’une photo a (ou a peut-être) été prise. Cette possibilité peut être troublante, agréable, menaçante, néfaste, apaisante et même rassurante. À l’évidence, cette possibilité ne fait pas naître des sentiments chez toutes celles et ceux qui prennent part à l’événement. La photographie est un événement qui se déroule toujours entre des personnes. Cet événement donnera peut-être lieu à une photo. La photo produite, ou non, lors de cet événement est un document riche qui peut s’avérer utile si l’on tente (d’une façon ou d’une autre) de reconstruire quelque chose de la rencontre pour toutes celles et ceux qui y ont pris part. Elle est unique au sens où personne ne peut revendiquer une position souveraine depuis laquelle dicter comment cette rencontre s’inscrira dans la photo. Quand une telle photo est inaccessible, il est possible d’utiliser d’autres sources qui témoignent de l’événement photographique. On peut mettre à contribution son imagination civile pour compléter les multiples points de vue que le photographe a peut-être enregistrés, si la photo a été produite7 ». Selon Azoulay, la photographie n’est qu’une des nombreuses conséquences de l’événement photographique, au même titre que la rencontre, les relations qui se sont construites mais aussi le texte et l’interprétation qui se tissent autour.

Elle affirme également que le médium photographique est, avant toute chose, un ensemble singulier de relations entre des individus et les puissances gouvernantes, mais aussi toujours une forme de relation parmi celles et ceux qui y prennent part. Elle défend une ontologie politique de la photographie qui rend possible un contrat civil, non-extractiviste, post-souverain, réduisant les asymétries entre les personnes qui se trouvent derrière l’objectif et celles qui se trouvent devant, que ce soit à des niveaux politiques ou personnels : « La photographie n’est pas seulement opérée par des personnes, elle opère aussi sur elles. L’appareil n’est plus seulement considéré comme un objet entre les mains de la personne qui l’utilise, mais comme un objet qui crée des formes puissantes de perturbation et de communion. L’appareil ne génère pas seulement les événements dont les photographes anticipaient l’apparition à travers sa médiation, il en génère aussi d’autres. (…) Les sujets humains, occupant différents rôles dans l’événement photographique, y jouent effectivement tel ou tel rôle, mais leur rencontre ne relève jamais du seul contrôle de l’un d’entre eux : personne n’est l’unique signataire de l’événement photographique8. »

Trois fils majeurs apparaissent quand je regarde la ligne de travail principale de Serralongue : la représentation des Premières Nations et des peuples autochtones à travers leurs campagnes militantes, le suivi de différents mouvements sociaux et écologiques et, enfin, l’accompagnement de migrants dans leur parcours comme les sans-papiers à Paris ou dans la jungle de Calais. Tous ces « courants » mobilisent la méthode de l’anti-reportage par laquelle un photographe, au lieu d’accumuler les meilleurs clichés de l’événement, partage le sentiment de participer et de s’épanouir avec le mouvement, tout en révélant la structure et le travail invisible qui l’ont façonné et rendu possible9. J’en reviens à l’exception que constitue sa série Sunday Afternoon, des photographies banales et apparemment naïves d’un parc à Rio de Janeiro, et je me demande : comment ces images se libèrent-elles du spectaculaire ? Existe-t-il une relation respectueuse ? Une relation peut-elle être en même temps asymétrique et éthique ? Et quels paramètres faut-il mettre en place pour qu’un photographe puisse emprunter aux histoires des autres ? J’y vois aussi du calme.

Réponses polyphoniques : présentation des invité·es

Est-il possible de ne pas tomber dans les pièges de la politique identitaire tout en reconnaissant le besoin de privilégier une perspective située...?

En m’inspirant d’Azoulay, selon laquelle l’événement photographique est une situation qui a toujours lieu entre plusieurs parties, et en élargissant par-delà le moment du déclenchement de l’obturateur, mais aussi par-delà le statut d’auteur artiste de Serralongue et mon propre statut d’autrice, j’ai pensé à une petite expérience curatoriale pour décentrer cet essai et l’ouvrir à d’autres voix qui, symboliquement ou physiquement, ont participé au contexte de certaines séries de l’artiste. Pendant notre conversation à Paris, quelque chose continuait de me troubler, les perspectives silencieuses de celles et ceux que représente le travail de Serralongue. Je crois qu’accueillir une réponse discursive venue de l’autre côté de l’appareil peut être bénéfique à ce travail et aux relations qu’il construit. J’ai donc invité des artistes qui ont été les témoins directs ou qui ont participé à certaines situations représentées dans le portfolio récent du photographe.

Il a été demandé à mes invité·es de revoir et de répondre à des fragments de trois séries réalisées par Serralongue – une au Kosovo en 2009, une dans la ZAD française évoquée plus haut, entre 2015 et 2017, et une à Lesbos en 2017, depuis un point de vue situé et souvent risqué.

J’ai d’abord contacté Flaka Haliti, une artiste qui était encore adolescente quand le conflit a éclaté et qui, avec d’autres, a dû fuir le Kosovo vers la Macédoine dans les trains de réfugiés. Le paysage de l’après-guerre, la présence de l’OTAN dans un pays dont on venait de déclarer l’indépendance, la grammaire visuelle de l’espace public : autant d’éléments présents dans la série de Serralongue qui l’ont également intéressée en tant qu’artiste.

J’ai aussi demandé un commentaire à Jay Jordan, activiste de longue date de la ZAD susmentionnée, une personne qui a longtemps lutté pour établir des liens entre art et activisme, des sujets chers à Serralongue.

Enfin, j’ai contacté Muhammad Ali, un artiste kurde de Syrie installé à Stockholm. En 2015, avec d’autres, il a fui la guerre, traversé illégalement la mer Méditerranée en bateau jusqu’en Grèce, puis rejoint la Suède. Il aurait pu être l’un des réfugiés passés par Lesbos pendant le séjour de Serralongue.

Il me semblait qu’une lecture collective des images pourrait offrir une représentation plus large et permettre d’analyser certaines questions pertinentes de notre époque : comment parler les uns pour les autres, comment emprunter les histoires des uns et des autres, et comment les images peuvent jouer le rôle de médiatrices dans ce processus. Est-il possible de ne pas tomber dans les pièges de la politique identitaire tout en reconnaissant le besoin de privilégier une perspective située sur la question de savoir qui a le droit de parler pour qui ? Dans les échanges de mail qui suivent, Flaka Haliti, Jay Jordan et Muhammad Ali partagent une lecture, enracinée et marquée par une expérience vécue :

Une réponse à Kosovo, 2009 – en cours, par Flaka Haliti, artiste originaire de Pristina, installée à Munich.

Le 28 octobre 2021, à 10:07:37, Flaka Haliti a écrit :

Quand je les regarde, toutes les scènes dans cette série sont pauvres, en quelque sorte, ce qui les rend intrigantes. Elles paraissent arbitraires, mais quand on les observe plus longtemps et plus en détail, on commence à remarquer des éléments et des dilemmes de la vie quotidienne dans le Kosovo d’après-guerre : une image fanée du leader pacifique renversé par d’anciennes milices et des banques – deux éminentes institutions de la croissance et du développement. On sent l’atmosphère tendue de l’armée censée apporter paix et stabilité. « Ils sont là pour rester », pour reprendre la célèbre phrase d’Albin Kurti qui était alors militant pour la paix et aujourd’hui Premier ministre. « Ils sont là pour rester afin de maintenir la stabilité des crises et la tension du statu quo. » Ces images montrent ce dont le quotidien est fait et la question impossible de ce qui vient après, le sentiment d’optimisme cruel et le calcul froid de ce qu’on peut vous donner ou vous enlever. J’ai presque envie de rire quand je vois la photographie de l’affiche qui promeut dix ans de stabilité avec en-dessous deux garçons de dix ans environ.

Pendant plus de deux décennies après la guerre, la promotion de la consolidation de la paix et d’un État démocratique au Kosovo a été très largement imposée par des acteurs occidentaux extérieurs soucieux de gérer l’image du pays tout en imposant une identité qui ne tenait plus. Ce processus s’est manifesté au grand jour quand l’OTAN (KFOR) et la MINUK ont lancé une campagne d’affichage massive à travers tout le Kosovo. Ces affiches délivraient un message politique convaincant. Pour reprendre les termes de Rancière, c’est l’image d’un double dilemme : « La question de leur origine (et par conséquent leur véritable contenu) et la question de leur fin ou de leur but, l’usage qui en est fait et les effets qui en résultent. »

Les affiches kosovares photographiées par Serralongue montrent d’une façon troublante comment les images sont utilisées pour servir un certain but, pour affecter la perception de soi de la société kosovare, et que ces images ont été omniprésentes au point d’envahir nos corps, notre culture et notre politique.

En outre, j’essaie aussi de décoder dans cette série ce qui est crucial dans mon propre travail : les positions de pouvoir dans la communication entre les communautés locale et internationale. Quel type de langage esthétique utilisent-elles, y compris dans leur utilisation de l’architecture urbaine comme outil ? Comment cela a-t-il affecté les Kosovars et quel genre de stéréotypes les différents outils de communication visuelle ont-ils renforcés ? Comme l’affirme Dragana Jovanovic, la reconstruction d’après-guerre manquait de vision parce que la communauté internationale était la seule législatrice et, par conséquent, excluait les instances locales des processus de décision, refusait la responsabilité et le pouvoir local, ce qui non seulement a entraîné un manque de contrôle local mais a aussi empêché de vraiment remettre en question le statu quo.

Si vous regardez à nouveau les images célébrant dix ans de stabilité avec les hélicoptères, le coucher de soleil, l’esthétique occidentale, elles expriment presque le dilemme des employés de l’ONU. Alors que l’ONU ne disposait pas, en fait, de l’autorité nécessaire pour formuler une politique et se contentait de jouer les intermédiaires dans le processus de législation, elle était pourtant associée à la politique actuelle et, par conséquent, elle subissait les critiques de la population. C’est ce que nous décelons quelque part à l’arrière-plan, avec le temps la confiance locale dans la législation internationale s’évanouit…

Comptes rendus photographiques des sorties des Naturalistes en lutte sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, 2015-2017. Un commentaire de Jay Jordan, artiste, auteur et activiste, cofondateur du Laboratoire d’imagination insurrectionnelle et résident d’une ZAD, France.

le capitalocène a ouvert un nouveau front, radicalement opposé à la représentation, un front où les artistes ne décrivent plus le monde mais le transforment en s’associant aux autres.

Le 5 novembre 2021, à 23:40:36, Jay Jordan a écrit :

Ces images ont été prises pendant une promenade des Naturalistes en lutte, une des nombreuses extraordinaires formes créatives de résistance qui a eu lieu sur les 1 650 hectares de zones humides et de terres arables que les politiques français ont déclaré « perdues pour la république », mais que les personnes qui y habitent connaissent sous le nom de ZAD (zone à défendre). Cette zone autonome est une toile désordonnée mais formidable de mise en commun, d’occupation illégale d’un territoire réservé à la construction d’un aéroport international infernal et désastreux pour le climat. En 2018, ces quarante ans de lutte ont arraché une incroyable victoire et la construction de cette machine de démolition du monde a été annulée.

Cet aéroport était censé être « écologique », un oxymore aux proportions criminelles. En se servant du contrepoids écologique, lequel transforme le vivant en objets à échanger sur un marché, la multinationale Vinci et le gouvernement français qui construisent l’aéroport pensaient que leur mensonge capitaliste vert découragerait toute résistance. Mais c’est le contraire qui a eu lieu. Dans l’éventail de tactiques allant du sabotage à la construction de fermes sur l’emplacement des pistes, des blocus de tracteurs aux émeutes, les Naturalistes en lutte ont entremêlé leurs connaissances de scientifiques et d’observateurs du vivant au mouvement de résistance.

Pendant quatre ans, ils ont emmené des gens se promener sur les zones humides et ont réalisé un inventaire détaillé de toutes les espèces vivantes que la construction de l’aéroport détruirait. Ces photographies ont été prises à l’occasion d’un de ces inventaires. En récoltant ces connaissances nous avons créé une extraordinaire cartographie de tout ce qui vit sur cette zone autrefois menacée, l’étude de la biodiversité la plus détaillée aujourd’hui en Europe (à l’exception des parcs naturels, des chaînes de montagne, etc.).

Cette culture de la résistance a permis de remporter la lutte contre l’aéroport, résistance dans laquelle les personnes ont exercé leurs compétences, depuis les électriciens qui aidaient les squatters à pirater l’électricité jusqu’aux docteurs qui venaient pendant les évictions violentes, depuis les populations locales qui amenaient des chaussettes sèches jusqu’aux avocats qui offraient gratuitement leurs services. Et quel geste de résistance culturelle proposent les artistes ? Est-ce que nous devons continuer à faire des « images » de la résistance ? À montrer le monde aux gens ? Cette époque est révolue, le capitalocène a ouvert un nouveau front, radicalement opposé à la représentation, un front où les artistes ne décrivent plus le monde mais le transforment en s’associant aux autres. De nombreux artistes déserteurs vivent sur la ZAD, faisant le choix de se servir de leur vie et de leur corps pour entraver la progression des machines de mort plutôt que de nourrir la logique de l’extractivisme, transformant leur vie en un art de résistance.

L’aéroport était un projet extractiviste de plus. Un art qui capte la valeur d’un mouvement puis donne cette valeur à la carrière de l’artiste ou au maintien du marché de l’art, au lieu de la rendre aux communautés dont elle provient, n’est pas autre chose. Comment la photographie contemporaine restitue-t-elle quelque chose aux mouvements dont elle a pris les images ? Comment devient-elle réciproque plutôt qu’extractiviste ? Elle en est peut-être incapable10. (…)

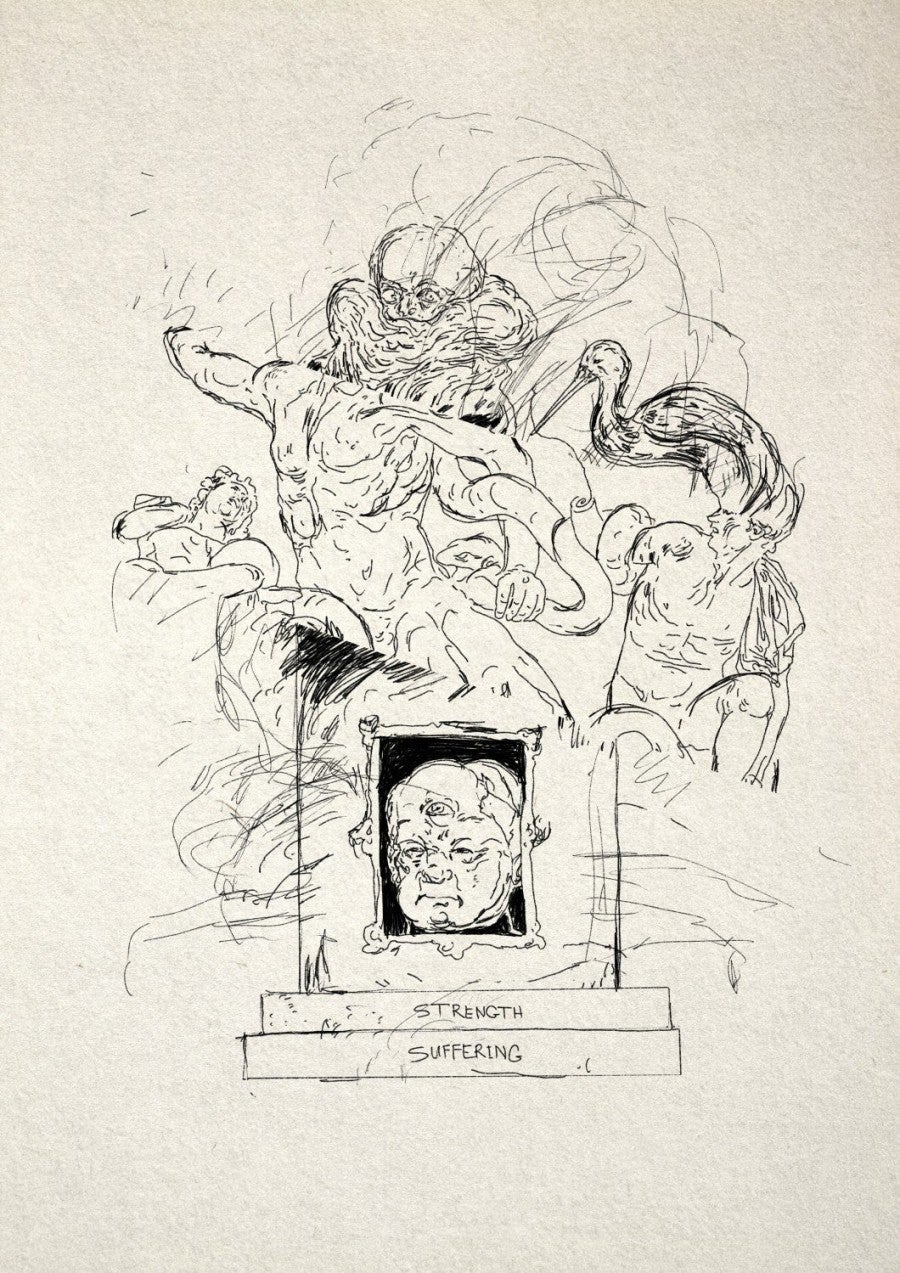

Une réponse à Lesbos, 2017 par Muhammad Ali, artiste syrien installé à Stockholm.

Le 26 octobre 2021, à 09:40, Muhammad Ali a écrit :

Chère Joanna,

Merci de cette invitation. Ces dernières années, on m’a quelques fois invité à parler de cette expérience à Lesbos mais j’ai toujours du mal à m’exprimer par des mots. Comme l’idée qui préside à cet entretien me plaît, je peux répondre par des dessins, mais pas par un texte. Tu trouveras ci-joint les dessins numérisés.Bien à toi, Muhammad Ali.

Si besoin, je referai la même photographie encore et encore

Pour Haliti, les images « pauvres » et non spectaculaires sont intéressantes car elles montrent la réalité terne en dehors du cadre. Pour Jordan, il faut toujours exprimer en activiste la position à partir de laquelle on parle. Pour Ali, aucun mot ne peut commenter la série photographique d’une traversée illégale vers l’Europe. Ces réponses polyphoniques mettent en lumière les controverses entre art et activisme. Comment ces champs peuvent-ils se valoriser mutuellement au lieu de s’affaiblir ? La photographie n’a jamais été aussi présente, aussi répandue, aussi impliquée dans la fabrique du politique. Chaque année, des millions de photographes circulent sur la planète. Et avec leur nombre croissant, il semble que nous avons toujours plus à faire et défaire, nous qui regardons, lisons, analysons, scrollons les réseaux sociaux, produisons et consommons.

Nous avons besoin d’une photographie qui démantèle cette grammaire visuelle violente, militaire, une photographie qui propose d’autres langages visuels...

Azoulay nous aide encore une fois quand elle recommande une citoyenneté visuelle, d’« être citoyens de la photographie11 ». Quand on voit les vestes de réfugiés à Lesbos, les évacuations massives au Kosovo ou les luttes de la ZAD contre l’infrastructure néolibérale polluante, on peut espérer les relier à un « nous » plus large, à nous-mêmes en tant que sujets impliqués, puisque nous contribuons toutes et tous d’une manière ou d’une autre à ces événements. Nous avons besoin d’une photographie qui démantèle cette grammaire visuelle violente, militaire, une photographie qui propose d’autres langages visuels « anti-impérialistes », interdépendants, une autre histoire possible. « Mon appareil est lourd et me ralentit », dit Serralongue de la chambre photographique qu’il utilise pour ses projets. « Je passe la plus grande partie de mon temps non pas à prendre des photos mais à regarder les alentours et à me demander comment je peux me déplacer » ; « Si besoin, je referai la même photographie encore et encore. » Une des installations de son exposition à venir au Plateau, Fonds régional d’art contemporain à Paris, présentera un diaporama de différentes manifestations aussi long que la durée de l’exposition, si bien que les gardiens de salle seront pratiquement les seules personnes à le voir en entier. Prendre le temps est une manière de résister à l’accumulation d’événements, à l’injonction de sans cesse attraper ou capturer quelque chose, d’imposer un regard, de prendre des selfies ou d’alimenter des comptes sur les réseaux sociaux. Et prendre des photos du dimanche en est une autre. Quelques artistes contemporains, tels que Bruno Serralongue, dont l’œuvre est une modeste étape vers une non-violence extrême, sont des alliés dans ce processus.

On peut voir cette série dans le catalogue qui a suivi l’exposition de Bruno Serralongue Feux de Camps au Jeu de Paume à Paris, à La Virreina Centre de la Imatge à Barcelone et au Wiels à Bruxelles, publié par JPR|Ringier Kunstverlag AG, 2010.

L’artiste lors d’une conversation avec l’autrice, Paris, 23 septembre 2021.

L’artiste lors d’une conversation avec l’autrice, ibid.

Ariella Azoulay, Civil Imagination: Political Ontology of Photography, Verso Books, 2012, p.15.

En guise de référence : plusieurs universitaires et critiques, comme Philippe Bazin, Marta Gili ou Dork Snauwaert ont beaucoup écrit sur ces séries.

Ce commentaire ouvre tout un nouveau chapitre sur la valeur symbolique et la relation entre l’art et l’activisme, les termes et les conditions de circulation des œuvres et les questions d’échange éthique entre ces différents champs, qui débordent largement le travail de Serralongue. Ces questions pertinentes mériteraient d’être traitées dans un autre texte. Je laisse donc le commentaire de Jay Jordan ouvert.