À distance de la plage

Nous sommes en août et je suis assise à mon bureau.

Une situation riche en particularités culturelles. Mi-juillet, j’étais en France où, pour être polie et régler le problème de la conversation, il était de bon ton de poser des questions à propos des vacances. Les projets : où, quand. La plage, la montagne. La famille ou les amis, près ou loin.

Nous sommes en août et je suis à New York. Il fait chaud. Je nage tous les jours et, quand je n’ai pas de contrainte particulière, j’apporte un livre à la piscine publique, je lis pendant un moment avant de rentrer chez moi à vélo, je déjeune sur mon escalier de secours et je retourne m’assoir devant mon ordinateur. En août, un vide singulier s’installe dans la ville : vos amis sont partis, dans les restaurants les tables sont libres, tout le monde fuit la chaleur, dans le métro il règne une fraîcheur métallique.

Il y a une plage à New York. À la fin de la journée sur la ligne A, à côté de ceux qui rentrent du bureau, d’autres reviennent de la plage. Du sel dans les cheveux, du sable dans les chaussures, les marques de leurs doigts humides sur leurs livres un peu abîmés.

Rester en ville est peut-être une réponse à la tension que créent les vacances. Lorsqu’elle arrive, cette chose qu’on a tant désirée, attendue, dont on a tellement discuté et rêvé, frôle toujours la déception. Après tout, les attentes sont l’antonyme émotionnel de la déception : l’un tapi derrière l’autre.

Bleu

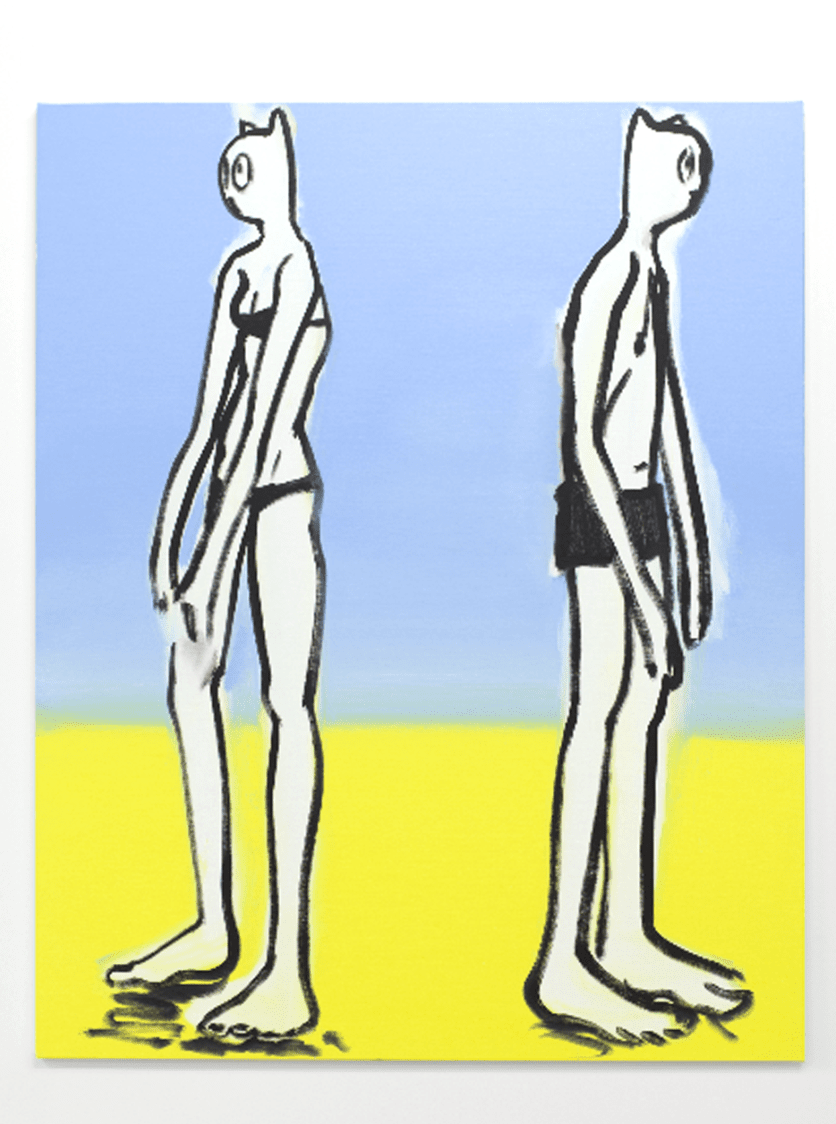

Quand on va à la plage, il ne se passe rien. Alain Séchas la décrit comme un lieu horizontal : l’horizon s’étire au loin sur une même ligne, les gens sont allongés, leurs serviettes à plat sur le sol. La plupart des plages peintes par l’artiste refusent cette horizontalité et sont verticales, elles emplissent le cadre jusqu’à ses bords et arrêtent le temps qui avance déjà si lentement sous le soleil. Là, un couple d’adolescents qui se tiennent par la main et, derrière eux, au loin, l’objet qui a donné son nom au tableau – une bouée rouge (Bouée rouge, 2005). Ils ne ressemblent pas à des adolescents – ils ont des visages de chats, sans cheveux qui finiraient par grisonner, sans rides pour marquer leurs traits. Mais leurs corps sont dégingandés et ils se tiennent la main maladroitement, sans serrer et pourtant sans se lâcher. La fille porte un short et un t-shirt rouge ; le garçon, un bermuda en jean. Elle le devance légèrement mais se retourne, lui lance un regard oblique. Il est inquiet. Leurs visages ont beau être des abstractions, une simple tête de chat, leurs expressions restent familières, reconnaissables, humaines. La mer – turquoise, translucide au point que leurs jambes semblent y être plongées (leurs pas trop légers pour créer des remous, les pieds sont fermement posés au sol) –– se fond presque dans le ciel, une nuance d’un bleu si profond qu’elle se distingue à peine de l’eau.

« Être bleu, c’est être isolé et seul », écrit William H. Gass dans On Being Blue: A Philosophical inquiry (2014). Gass interroge des associations (« Crayons bleus, nez bleus, films bleus », ainsi commence le livre) ; des mots et leurs tentatives de description vouées à l’échec (« il existe davantage de mots pour désigner les parties d’un cheval que les différents types de baisers ») ; et des émotions (« l’amour est une habitude nerveuse »). On Being Blue – le livre est un travail d’expansion, ou un effort d’attention. Il commence par des crayons bleus et se termine (cette révélation ne gâche en rien la fin du livre) avec des horloges qui ralentissent, une pluie battante, peut-être une cheminée d’usine, « et tout est gris ». On Being Blue – c’est un exercice d’épuisement d’une chose qui finit par rejoindre son opposé (souvenez-vous, les opposés sont tapis derrière).

Parmi ses tableaux de plage, Alain Séchas a peint une série bleue qui fait directement référence à un célèbre prédécesseur : une toile de la période bleue de Picasso, La Tragédie (1903). Chez Picasso : un homme, une femme, un enfant et toute la tristesse du monde. Les adultes fixent le sol, l’enfant regarde la femme de profil. Leurs corps sont fragiles, cloîtrés, voûtés. Existe-t-il quelqu’un d’aussi fragile qu’eux ? L’émotion à l’état brut de la peinture moderne s’est infiltrée dans notre culture. Nous parlons de solitude en nous représentant La Nuit étoilée – ce seul et unique clocher d’église, ce grand tourbillon envoûtant du ciel. Mais nous ne trouvons plus trace de ce sentiment glacial dans la peinture contemporaine, plus personne n’est aussi authentique. Dans la série de tableaux Bleus plage d’Alain Séchas (2016), les personnages regardent toujours au-delà du cadre, comme si l’action avait systématiquement lieu autre part. Pensez à des scènes de film –une tempête approche, un danger –, des moments où les personnages partagent quelque chose qui manque ici : ils ne se regardent pas. Ils ne pointent pas un endroit du doigt, ils n’ont pas l’air de crier. Ils n’échangent pas. Ils sont tous seuls (simplement, ensemble, les uns à côté des autres). Ce sont des baigneurs, coincés dans ce paysage horizontal sans fin, pris dans l’histoire des représentations à laquelle ils participent : des baigneurs, comme les sujets de Renoir, de Cézanne. Coincés dans ce rôle.

Bandes dessinées

Alain Séchas regarde le monde et s’en moque – mais jamais à distance.

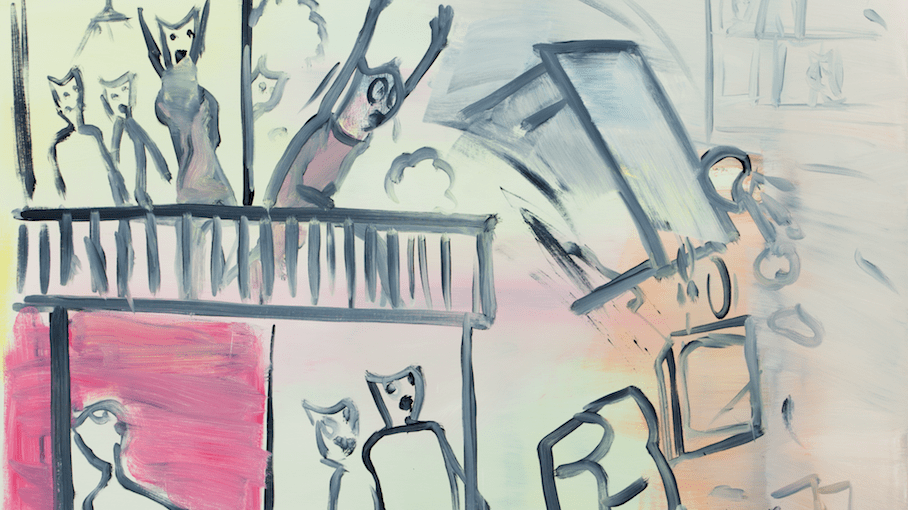

Que faut-il, qu’est-ce qui suffit pour communiquer une émotion ? Les lignes de l’artiste sont rapides, fermes. Quand l’allusion et la description sont-elles suffisantes – jusqu’où faut-il raconter pour construire un récit ? La rapidité du regard et du trait, les visages de chats, l’action, autant de caractéristiques propres à la bande dessinée. Ou plutôt pas la bande dessinée dans son ensemble, mais un moment isolé, une seule case privée de parole. Dans un des tableaux, un texte apparaît : OYSTER THERAPY (Oyster Therapy, 2005). La séance de thérapie n’est pas destinée aux huîtres, bien sûr, mais aux trois chats humanoïdes allongés au creux des coquilles ouvertes de trois huîtres dans une pièce qui semble faire partie d’une clinique, avec un sol à carreaux et une porte imposante. Voilà qui est étrange pour des peintures où les chats-humains peuvent promener des chiens en laisse, mais Oyster Therapy est la plus inexplicable de toutes. Avons-nous affaire à des huîtres énormes ou à de minuscules chats-humains ? La scène a-t-elle lieu dans une maison de poupées ? Ce tableau résume le travail de l’artiste : regarder le monde en saisissant l’humour et l’étrangeté qu’il recèle.

La caricature ou le style de bande dessinée des tableaux sert cet enjeu : au lieu d’utiliser ces techniques pour critiquer le monde, comme Honoré Daumier ou comme Batman (qui doit intervenir là où les humains n’en sont pas capables), dans ces tableaux, Alain Séchas regarde le monde et s’en moque – mais jamais à distance. Ces peintures sont pleinement incarnées, elles font partie du monde, elles montrent simplement qu’il peut être étrange et surprenant. Le comique est une forme d’attention : la blague exige une connaissance des éléments qui la composent. Et elle ne demande qu’une touche de vérité – en racontant une blague, on tire le tapis sous les pieds des auditeurs au moment où ils commençaient à identifier, à reconnaître la scène qu’elle construit.

Le premier chat d’Alain Séchas incarnait une blague. Le Chat écrivain (1996) est une sculpture de chat à son bureau, une plume à la main, un encrier et une bougie sur la table. Il vient tout juste de terminer une lettre adressée à sa sœur et il regarde une toile posée devant lui, le portrait d’un chat sévère, visiblement plus âgé, qui porte une esquisse de costume. Il écrit, « Ma chère sœur, j’ai enfin terminé le portrait de notre père ! Enfin, le but est atteint ! Les mots me manquent pour décrire un tel chef d’œuvre ! » Il poursuit : « Avec un effort de mémoire colossal, je crois avoir subtilement synthétisé les bons traits de notre bien-aimé papa. » Le langage est excessif, tout comme l’échelle de la petite chaise et du bureau auquel le chat est assis, penché en avant, ses pattes-pieds énormes, sa queue échappée du dossier de la chaise et qui traîne à côté. Il est décrit comme un écrivain, mais il est de toute évidence peintre. Il est tout aussi évident qu’il n’est pas réel : même s’il représente un artiste du XIXe siècle (si ce chat était habillé comme le portrait de son père, il porterait des habits maculés de peinture, foulard inclus), le chat n’incarne pas un artiste, mais la performance d’en être un. Le langage pompeux de la lettre – « Les moustaches m’ont donné bien du fil à retordre » – accentue la blague. Ce manque de lucidité – c’est un chat, après tout, à quoi s’attendait-on – n’en fait pas le sujet de la plaisanterie, mais un figurant dans une histoire de la représentation des artistes qui constitue ici le véritable enjeu.

Si toutes les blagues recèlent un peu de vérité, alors les écouter consiste avant tout à saisir ce qui est sérieux, ce qui est authentique.

Un changement de décor

« Pour que ce soit vraiment blanc, il faut mélanger de la soie avec la laine », m’a expliqué Alain Séchas. Nous sommes à la Manufacture des Gobelins, située dans le 13e arrondissement de Paris, un musée national et un site qui produit des tapisseries depuis le XVIIe siècle. Nous venions de visiter une exposition consacrée à l’histoire des tapisseries réalisées aux Gobelins et nous atteignions la dernière salle où est exposée une réinterprétation d’une des œuvres abstraites de l’artiste, tissée à la main ici, aux Gobelins, et transformée en un tableau luxuriant. Une Carte du Japon (2012-2018) est une tapisserie abstraite, un fond bleu clair, des touches de rose, de brun, de jaune, de vert et de blanc. Ce tableau n’est pas figuratif, pourtant le titre exprime encore une fois une autre signification : un sens du lieu. Je peux presque sentir les cerisiers en fleurs, puisque c’est cette association qui m’est venue à l’esprit en premier, et elle persiste – le rose, le blanc, le brun et les verts : un cerisier en fleurs contre un ciel où pointent quelques nuages. Le printemps. Il est tissé avec de la laine et de la soie qui transforment d’épais coups de pinceaux en un tissu texturé. L’éclat du blanc est, en effet, le plus brillant.

En 2006, Alain Séchas a arrêté de peindre des chats et de faire des sculptures – qu’il appelle des « volumes » – pour se concentrer sur la peinture abstraite. « Je le voyais », explique-t-il, « comme une manière d’effacer ce qui avait précédé. » Les tableaux abstraits – tous sans titre et numérotés – associent des traits noirs à une forte présence de la couleur. Ils pourraient englober des histoires entières de la peinture en une seule œuvre, un composé de réminiscences de Nicolas de Staël et de Piet Mondrian. Barnett Newman et le Jackson Pollock des débuts se rencontrant sur une toile. Comme les tableaux de plage, leur expressionnisme semble historique, mais il s’en dégage aussi une certaine retenue, un artiste qui tente tous les résultats possibles. Plus tard, en 2015, lorsqu’il a recommencé à peindre des chats, des fonds colorés sont apparus derrière eux. Là, un fond à la Staël, d’épais carrés de couleur, avec un chat qui pousse un caddie. Ici, un arrière-plan géométrique et une femme-chat qui porte une jupe mi-longue en train de regarder un bocal à poisson rouge que remplit à ras bord une pieuvre souriante (la dérision de ces créatures félines qui possèdent des animaux de compagnie me fera toujours rire). Les fonds de tous ces tableaux héritent des couleurs vives que l’artiste utilisait dans ses toiles abstraites, et les lignes qui composent les figures, rapides et noires, n’ont jamais été aussi proches de la bande dessinée.

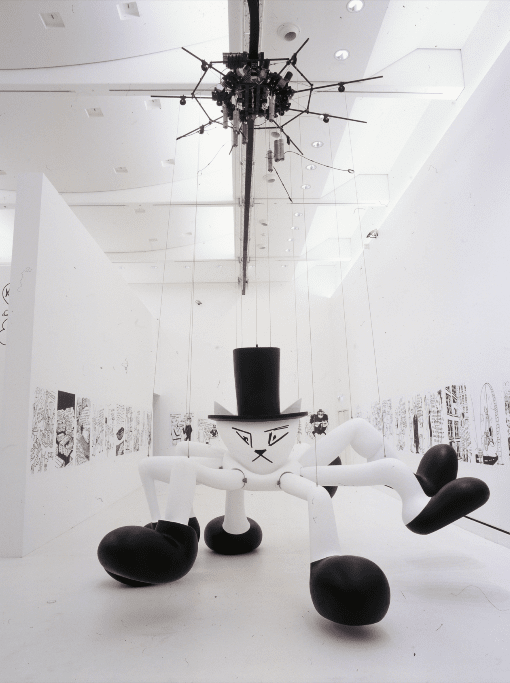

Pourquoi cette pause, cette réinvention ? Ce dont parle Alain Séchas, effacer ce qui a précédé, consiste à explorer quelque chose qui, au départ, n’apparaissait pas dans le travail : la possibilité de saisir tout le mouvement dans la toile elle-même. Avant les peintures abstraites, ses sculptures, Le Chat écrivain par exemple, étaient toutes réalisées en polyester blanc. Même lorsqu’elles étaient peintes – comme la commande publique La Cycliste (2005), une chatte en short noir et t-shirt rose assise sur une bicyclette bleue en face des Galeries royales de Bruxelles –, elles répondaient encore à la blancheur qu’on associe aux marbres grecs et romains. Même lorsqu’elles étaient animées, elles devaient suivre un trajet délimité à travers l’espace, à l’image de l’araignée mécanique qui parcourait l’exposition de l’artiste au musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, reliée comme une marionnette à fils à une commande mécanique fixée au plafond, qui bougeait et déplaçait ses huit jambes (L’Araignée, 2001). (Les Somnambules, 2002, rejoue ensuite ce trajet sous forme de plaisanterie avec ces chats qui errent à travers l’espace d’exposition, comme s’ils marchaient dans leur sommeil, mais toujours reliés à un rail au sol.) L’abstraction a permis à Alain Séchas d’explorer toutes ces dimensions – le mouvement, l’action, la couleur et différentes histoires de l’art – à travers un seul médium : la peinture.

Lorsque les chats réapparaissent, ils concilient toutes ses conclusions – la couleur, le mouvement, le récit – dans une forme familière : la peinture sur toile. C’est ce que tant de gens espèrent quand ils partent en vacances, quand ils tentent de changer quelque chose dans leur vie : partir pour revenir, exactement là où vous avez commencé, mais différent.

Des chats

Je demande à Alain Séchas s’il a des chats. Il me regarde et, pendant une seconde, j’ai l’impression qu’il ne comprend pas pourquoi je lui pose la question. « Je ne les aime pas particulièrement », répond-il en plaisantant. « Pas plus que les chiens ? » « Pas plus que les humains. »

À la question de savoir pourquoi, dans son travail, il remplace les visages humains par des visages de chats, il ne donne pas une seule et unique réponse. Il parle de réduction, supprimer le visage est une manière d’attirer le regard d’un spectateur vers la composition. « C’est la banalité, la similitude de ces visages que je peins », dit-il, tout en se contredisant immédiatement lorsqu’il poursuit, « j’emploie souvent le terme de fascination. » Les visages de chat sont également fascinants : le visage de chat se trouve dans toutes les bandes dessinées que vous avez lues, ce sont les dieux mi-félin mi-femme du culte de l’Égypte antique. Les visages de chat ont quelque chose d’enfantin – l’artiste fait remarquer que le puéril est une dimension primordial de l’humain – mais aussi d’énigmatique. Pensez aux yeux d’un chat, me dit-il. Quand vous allez chez l’optométriste, il vous demande de regarder au loin.

Des humains

...ces visages de chats qui deviennent à la fois tout un chacun et personne.

Dans Gilead, le roman de Marilynne Robinson (2004), un père vieillissant adresse une longue lettre à son jeune fils. Le père est un prêtre et, dans sa lettre, il parle à son fils de la vieillesse, de sa famille, de sa vie avant de rencontrer sa femme, avant la naissance de leur fils. Le père explique comment il voyait le monde, comment il voyait son fils. Dans un des paragraphes, il écrit à son fils à propos de sa sœur quand elle était bébé ; « Elle était un tel petit bout de chose. » Puis il raconte à son fils comment, une fois, alors qu’il tenait la sœur dans ses bras, elle a ouvert les yeux. Je sais que les bébés ne voient pas grand-chose, dit le père, mais il raconte comment elle l’a regardé droit dans les yeux. « Maintenant que je m’apprête à quitter ce monde, je me rends compte qu’il n’existe rien de plus stupéfiant qu’un visage humain. N’importe quel visage humain t’adresse une demande, parce qu’il est impossible de ne pas comprendre sa singularité, son courage et sa solitude. » Le père est un prêtre, sa lettre convoque la religion et la théologie, mais le roman est conçu comme une déclaration personnelle sur notre expérience de la vie et du monde. « Ces derniers temps j’ai réfléchi à ma vie physique que j’ai tant aimée », écrit le père. Le roman exprime un profond humanisme, peut-être en raison de son accent religieux. Il est facile d’être humain.

Et s’il n’existe rien de plus stupéfiant qu’un visage humain, comment – dans une œuvre d’art – le rendre abstrait ? Non pas en reprenant l’exemple de Picasso (encore !), en déconstruisant les visages de ses modèles pour les agencer selon tous les angles possibles, mais comme ces visages de chats qui deviennent à la fois tout un chacun et personne. Ces figures, ces femmes et hommes aux visages de chats tiennent des téléphones portables, font des courses, vont à la plage. À l’instar du Chat écrivain, ils peuvent devenir une représentation, une illustration pleine d’humour. Le plus souvent pourtant, et contrairement à ce que pourrait laisser penser leur abstraction de bande dessinée, ce sont nos traits que nous retrouvons en eux. Il est aisé d’être humain, en voilà un autre aspect : nous voyons l’humanité en toute chose. Nous nous voyons dans les choses.

Alain Séchas peint à une certaine distance : dans un dessin intitulé Hans Jean Arp (2000), un groupe de jeunes chats (des étudiants en art ?) s’agenouillent devant une sculpture de Arp. Au lieu des BANG ! ou PAN ! des bandes dessinées, on peut lire ARP ! et HANS JEAN ! À côté des étudiants se tiennent deux hommes chats plus âgés en costume qui commentent : « C’est la secte Hans Jean Arp ! »

Alain Séchas, qui a enseigné l’art pendant de nombreuses années, se penche sur ses propres expériences, ses histoires, et en fait des blagues. Freud disait que l’humour n’est pas dénué d’une légère hostilité. Chez Alain Séchas, l’humour naît parfois lorsqu’il regarde le monde à distance, se moquant de ses incongruités. Mais même si le ton est parfois sombre, il va toujours de pair avec une proximité qui est la marque de l’humanisme de l’artiste. Freud évoque l’hostilité, mais la plaisanterie comporte aussi une part d’intimité : pour rire, il faut faire partie du cercle, il faut comprendre. Si les peintures d’Alain Séchas sont joyeuses, c’est en partie parce que la blague n’exclut jamais le regardeur.

L’artiste est un observateur, il regarde la société qui l’entoure et insère le monde qu’il voit dans l’univers parallèle, doux et drôle des chats de ses tableaux. À propos d’une des toiles de baigneurs, il dit avoir vu cette scène. Dans Baignade au château (2015), une femme en bikini noir tient une serviette à côté d’un plan d’eau rudimentaire, un fragment de château derrière elle. « J’ai vu cette scène, quelque part en France », raconte-t-il, et il décrit un groupe d’adolescents se baignant dans la fontaine d’un château. « C’était choquant », explique-t-il. (Utiliser une chose dans un but pour lequel elle n’a pas été conçue peut surprendre n’importe qui.) Sa baigneuse chat semble timide, elle retient ses gestes, son hésitation est manifeste. Elle n’est pas un groupe de jeunes agissant sur un coup de tête ; elle est une version d’un souvenir, et la rendre abstraite permet à cette scène, à ce souvenir, de devenir plus que ce moment.

Une liste non exhaustive d’artistes qui ont peint le même thème encore et encore

Pierre Bonnard et Alex Katz ont peint leur épouse tout au long de leur carrière. La femme de Pierre Bonnard ne vieillit jamais dans ses tableaux. (Raymond Carver a écrit un poème sur la façon dont Bonnard la peignait « Telle qu’il se la rappelait jeune. Telle qu’elle était, jeune ».) Alex Katz a peint son épouse plus de deux cents fois pendant les soixante années écoulées depuis leur première rencontre. Giorgio Morandi trouvait une inspiration sans fin dans les articles ménagers qui l’entouraient, peignant encore et encore des carafes d’eau et des bouteilles aux couleurs crayeuses. On Kawara voyait de la beauté dans le quotidien, il peignait des dates, envoyait des cartes postales pour marquer le passage du temps et dire à ses amis et associés à quelle heure il s’était levé le matin. Cézanne : les tableaux de la montagne Sainte-Victoire surplombant sa ville, Aix-en-Provence. Monet : son jardin.

Pendant l’exposition « Alain Séchas. Passe-temps » au musée de l’abbaye Sainte-Croix des Sables d’Olonne, une ville balnéaire sur la côte Ouest de la France, une femme lui demande à propos de ses tableaux abstraits : est-ce que c’est la fin des chats ?

Les chats sont-ils à l’artiste ce que les ustensiles de cuisine étaient à Morandi ? Les nymphéas à Monet ? Les sujets d’Alain Séchas sont humains, on pourrait les qualifier de portraits, ou de portraits de groupe auxquels ne manque que cette particularité – la « singularité » qu’évoquait Robinson – que nous associons au visage d’un autre être humain. Mais, comme Morandi, c’est là le choix d’un point de vue à partir duquel explorer le paysage infini du monde.

Une dernière question : quel genre de patience faut-il pour aller à l’atelier, tous les jours, et y trouver quelque chose, encore et encore, dans la même métaphore ?

Août

C’est peut-être comme regarder le soleil en face.