Je vois l’œuvre de Jagna Ciuchta comme un système dynamique et instable : c’est une artiste – peintre, photographe, auteure d’installations –, mais aussi une commissaire, quelquefois une chorégraphe et parfois une hôtesse attentive. Prises une par une, les œuvres de Ciuchta – que ce soient ses peintures grand format, ses photographies plus ou moins expérimentales ou même ses installations densément agencées – ne reflètent pas la nature de son travail. En effet, l’artiste semble chercher des flux entre ses œuvres et des points de fuite. Sa stratégie consisterait non pas à se couler dans un médium, un langage ou une identité artistique unique, mais à s’y soustraire sans cesse. Ce n’est pas par modestie, ni par indécision. Tout au contraire, car chez Ciuchta, il est question d’une stratégie réfléchie (ou plutôt ressentie) consistant à questionner les lignes de partage rebattues, les hiérarchies, les systèmes et les conventions figés. C’est précisément en cherchant à dépasser ces structures (non pas tant en les rejetant qu’en les questionnant) que l’artiste a pris quelques décisions stratégiques qui, même si elles sont souples, construisent une certaine continuité et confèrent une identité nomade, jamais univoque, à son œuvre aux strates multiples. De quelles décisions s’agit-il?

Jeune adepte de l’art, Ciuchta choisit d’étudier à l’Académie des beaux-arts de Poznań qu’elle quitte (en 2001) avec une formation d’artiste-peintre et la tête remplie d’idées contestataires et de recherches de nouvelles formes d’expression. Dès 1971, son professeur Jarosław Kozłowski, l’une des figures majeures de l’art conceptuel en Pologne, forgeait (en collaboration avec le commissaire d’exposition Andrzej Kostołowski) le manifeste NET, dans lequel il appelait à abolir les frontières étroitement surveillées au profit du libre échange d’idées, de projets, d’œuvres d’art, de publications et d’autres formes d’expression qui seraient compréhensibles et accessibles également en dehors du circuit officiel de l’art. Au lieu d’appeler à la création d’œuvres « d’auteur » ou « autonomes », le manifeste déconstruisait ouvertement les mythes liés à l’art (le mythe de l’artiste, de l’originalité ou de la liberté artistique), car l’art est l’œuvre de l’imagination : c’est la capacité à jeter des ponts entre un objet et un autre, la curiosité à l’égard des relations potentielles – une transformation créative1. C’est exactement en cela que consistait le conceptualisme de Kozłowski : plus qu’à des « œuvres d’art » toutes faites et finies, l’artiste s’intéressait aux relations dynamiques et au mouvement entre les objets ; à la recherche d’équivalences entre différents médias, vocabulaires ; aux façons dont l’art se réfère à la situation sociale et politique plus ou moins actuelle.

Cette archéologie – bien qu’indéniablement importante et formatrice – ne me semble pas particulièrement nécessaire si l’on cherche à comprendre les sources des choix artistiques de Jagna Ciuchta. Si elle m’intéresse, c’est en tant que point de départ dynamique de son art migratoire et des séries successives de ses « transformations créatives ». Ciuchta s’empare sans aucun doute du bagage conceptuel de Kozłowski, elle aussi s’intéresse aux relations plutôt qu’aux objets, à leur valeur esthétique ou leur aura. Comme Kozłowski, elle semble comprendre l’imagination de manière pratique : c’est une faculté de relier et de reconfigurer constamment les significations, les lieux, les espace et les langages. C’est la capacité – comme disait Charles Baudelaire2 – de la pensée du poète et du scientifique. Ce n’est pas sans raison que je me réfère à Baudelaire. Ses Notes nouvelles sur Edgar Poe sont une tentative de saisir l’imagination surréaliste : penser au-délà de la hiérarchie, de la linéarité et créer des liens, souvent fortuits, entre des éléments appartenant à des ordres complètement différents. C’est justement dans ce relâchement surréaliste du conceptualisme que je vois le moment où Ciuchta dépasse le lexique de son professeur pour le transformer d’une façon créative. Il s’agit d’un déplacement subtil mais radical. En quoi consiste-t-il?

Question d’imagination

Quel est cet étrange enchevêtrement dans lequel la peinture devient une sculpture ou fonctionne comme de l’architecture ?

L’imagination surréaliste – comme l’imagination conceptuelle – consiste à rompre et à créer des relations inattendues. Or, contrairement aux artistes conceptuels, les surréalistes n’avaient pas peur de reculer dans l’ombre afin de laisser le champ libre au hasard, au rêve et à l’inconscient. Leur imagination se nourrit en effet de bribes errantes de leur univers à la dérive. Ces fragments sont pour eux la source la plus riche d’incohérences, d’anachronismes, des écarts, de déviations de toutes sortes et de malentendus qu’ils recherchent et dont ils raffolent. Leur imagination est porteuse d’un savoir aventureux et instable (nomade), relationnel et emphatique (non-axiomatique) et son mode de jugement critique et non consensuel la libère de toute appartenance à un quelconque dictionnaire ou norme. C’est justement ce type de simultanéité dynamique et parfois onirique qui me semble être la stratégie principale, si ce n’est essentielle, de Jagna Ciuchta.

Comment expliquer sinon – car il ne s’agit sûrement pas d’indécision – la multitude de ses rôles? Comment expliquer que chacune de ses expositions individuelles soit toujours aussi collective3? Quel est cet étrange enchevêtrement dans lequel la peinture devient une sculpture ou fonctionne comme de l’architecture? Dans lequel la photographie est repeinte et la sculpture est un élément de la scénographie? Sur quel principe et selon quelle règle ces vecteurs – inséparables, irréguliers et jamais définitifs – fonctionnent-ils? Quel est le rôle de la citation et de l’emprunt dans cette œuvre et que signifie la migration des motifs qui apparaissent dans des contextes différents, dans des incarnations différentes et à des étapes différentes de son œuvre? Que signifie cette insouciance face à l’identité de ses propres citations (ou peut-être plutôt la liberté de ne pas s’en soucier?) mais aussi face aux œuvres elles-mêmes? Que signifie ce double penchant : par la citation vers les expositions précédentes, et par les points de suspension vers les expositions futures? Quel est le liant de cette œuvre en mouvement, ouverte de toute part? Qu’est-ce qui la porte? S’agit-il d’une force centrifuge (laquelle serait-elle, puisque l’artiste liquéfie si systématiquement toutes ses créations?) ou centripète? Dans quelle poétique cette œuvre puise-t-elle, elle qui n’est portée par aucune linéarité, aucun but défini et qui se construit sur une grille de choix plus ou moins prévisibles, des émotions et une série de porosités? Quelle est cette situation heuristique dont le principe semble être le titre d’un des projets de l’artiste : « When You See Me Again It Won’t Be Me » (Quand tu me reverras, ce ne sera pas moi) (2010)? Ce titre peut-il être lu comme son credo artistique?

Toutes ces questions me rappellent « la course au “Caucus” » telle que décrite par Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles : « chacun se met à courir quand il lui plaît et s’arrête de même4 ». Il s’agit d’une course qui, à part tourner en rond, n’a pas de règles, tous les participants gagnent et chacun reçoit un prix à la fin. « La Loterie à Babylone » décrite par Jorge Luis Borges, dans laquelle tous les billets sont gagnants, « le nombre de tirages est infini » et dans laquelle « aucune décision n’est définitive, toutes se ramifient5 », semble fonctionner de manière similaire.

Les règles à la façon de Carroll ou Borges peuvent-elles nous servir de mode d’emploi? Expliquent-elles quelque chose? Ont-elles un sens? Une direction? N’est-il pas vrai qu’un système élémentaire est indispensable pour établir un ordre le plus simple6? Quel est le principe de fonctionnement de cette logique paradoxale qui fait que les images, les catégories, les noms, les lieux, les identités de toutes sortes ne peuvent se « fixer » nulle part et quand le lieu « commun à tous » – une zone d’identité qui garantit la stabilité – s’est effondré7? Comment interpréter cette dynamique fondée sur un mouvement permanent, sur des relations sans cesse changeantes et sur une mutation continue? Comment ne pas se perdre dans ce champ de discontinuité fraîchement ouvert, à l’intérieur d’un enchevêtrement de routes plein de passages secrets?

La réponse semble être d’ouvrir un champ d’expérimentation : en commençant par le plus élémentaire, les détails concrets et autonomes – une activation radicale des catégories et des ordres existants. Gilles Deleuze, dans son étude sur Foucault, dit que des paradoxes ainsi conçus sont souvent perçus comme des absurdités alors qu’ils sont la réalité de la pensée même, un jeu réservé à la pensée et à l’art… et c’est en elles que la pensée et l’art deviennent réelles : elles perturbent la réalité, la morale et l’ordre du monde8. Si c’est le cas, ce n’est certainement pas un simple jeu innocent. Borges écrit avec éloquence que la loterie à Babylone propose des tirages impersonnels (ou pluripersonnels), dans un but indéfini, lorsqu’un tirage peut ordonner « de jeter un saphir de Taprobane dans les eaux de l’Euphrate ; un autre, de lâcher un oiseau du haut d’une tour ; un autre encore, de retirer tous les siècles un grain de sable à la plage, ou de l’y ajouter. Les conséquences sont parfois terribles. (…) Notre quotidien est désormais empreint de risque ».

Une série de déplacements

Il m’est impossible de penser à son œuvre autrement qu’au travers du lexique de la performance.

Les éléments énumérés ici et empruntés aux surréalistes9 – à commencer par la simultanéité et la non-identité les plus élémentaires, en passant par l’imprévisibilité, l’absence de conclusion, le goût pour le risque jusqu’à la fascination pour l’acte lui-même (l’expérience ici et maintenant) – me semblent aller de pair avec les choix et la stratégie artistique de Jagna Ciuchta. Dans ce contexte (et avec tout le bagage surréaliste décrit plus haut), il m’est impossible de penser à son œuvre autrement qu’au travers du lexique de la performance.

J’essaie d’imaginer son cheminement de pensée – celui d’une artiste ayant reçu une éducation classique: « La peinture? Oui, mais elle est trop plate, trop immobile. La sculpture? D’accord, mais elle est trop linéaire. La photographie? Pourquoi pas, sauf qu’elle est trop figurative. L’architecture, la scénographie? Oh oui, mais elles sont trop décoratives. Le commissariat? Intrigant, mais trop didactique. » Puis elle les prend tous et les « cultive » à sa façon, plus intéressée par les situations que chacun d’eux pourrait générer, les transformations et les tensions qu’ils provoquent que par un effet spécifique et précis. De plus, elle invite d’autres artistes à participer à ces situations10 : une invitation ouverte à une situation ouverte. Lors de cette conversation se crée un collage dynamique, parfois totalement entortillé et imprévisible : un test des limites et des possibilités de coexistence. Dans un espace-temps défini : lors d’une exposition-événement qui est simultanément une des œuvres.

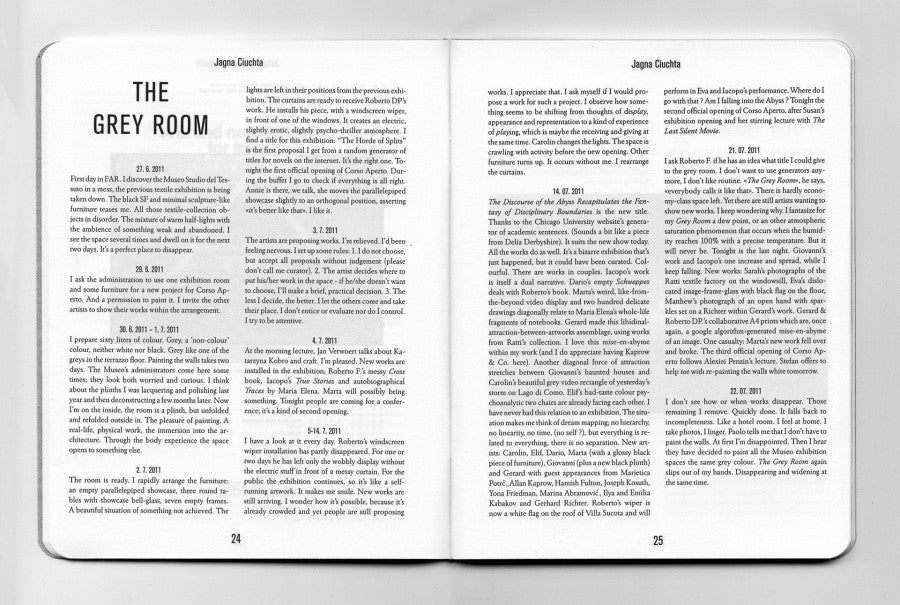

The Grey Room que l’artiste a réalisé à Côme, en Italie, en 2011, est un espace intéressant fait d’oscillations, d’investigation d’un champ, de prise de connaissance phénoménologique d’une situation : elle l’observe et la mesure. Invitée à participer au programme Corso Aperto, l’artiste, au lieu de se concentrer sur sa pièce et de l’inscrire dans un ensemble plus ou moins grand, se met à distance pour observer et, en observant, elle s’efforce de saisir le rythme auquel « la pièce grise » se remplit. Elle effectue quelques gestes préliminaires – comme si elle tendait sa toile sur un châssis ou préparait la scène – pour ensuite inviter d’autres artistes ; ce ne sont pas tant leurs œuvres qui constituent l’objet de son observation que les intensités qu’elles suscitent entre elles : toutes sortes d’écarts, de tensions, de ponts plus ou moins attendus. Elle note scrupuleusement ces observations et ses écrits ont le caractère d’un rapport. Il s’agit toutefois d’un rapport subjectif : les notes d’une observatrice impliquée, curieuse et intriguée par l’improvisation qui se déroule sous ses yeux. « Les artistes proposent des œuvres, écrit-elle le 3 juillet. Je suis soulagée. Je me suis sentie nerveuse. J’ai mis en place quelques règles11. » Le lendemain : « On installe de nouvelles œuvres au sein de l’exposition : le Cross book désordonné de Roberto F. [Fassone], les Trues Stories de Iacopo [Seri] et les Traces autobiographiques de Maria Elena [Fantoni]. Marta [Roberti] apportera sûrement quelque chose. » À la fin du mois, elle note : « J’ai demandé à Roberto quel titre, selon lui, je devrais donner à la pièce grise. Je ne veux plus utiliser de générateurs, je n’aime pas la routine. “Appelle-la The Grey Room”, m’a-t-il dit. Tout le monde l’appelle comme ça. » L’exposition se termine, les œuvres se dispersent, ce qui reste est un rapport : une documentation écrite et photographique.

Une performance ne fonctionne-t-elle pas exactement de cette manière? Ne laisse-t-elle pas exactement ce type de traces? N’est-ce pas propre à son « travail » (au sens du verbe)? De quelle matière est-elle faite au juste? Qu’en reste-il?

(Non) choix de l’artiste

Puisqu’une performance se déroule toujours « ici et maintenant » (avec tous les risques et incertitudes que cela comporte), c’est un médium intrinsèquement lié au temps. Créée « en direct », éphémère, prisant le corps vivant et sa dynamique, la performance semble émanciper le théâtre de la scène, la danse de la musique et les arts visuels de leur matérialité12. C’est un médium qui ébranle la stabilité de ces divisions et qui suspend la relation classique entre sujet et objet, créateur et matière. Davantage intéressée par le processus que par le résultat, par la construction des relations que par leur forme définitive, par la recherche et non par l’objet achevé, la performance est un médium qui ne voit pas l’art comme une entité autosuffisante et close, mais la renégocie sans cesse. Ciuchta n’a cependant pas choisi de travailler avec la performance, ni avec la danse, tout aussi dynamique, ni même avec la vidéo, elle aussi « en mouvement ». Elle ne choisit pas non plus de travailler avec le corps (ni le sien ni celui des autres). Pourtant, toutes ses intuitions et choix me semblent provenir de l’univers de la performance et le mouvement qu’elle recherche se produit là où on ne l’attend pas tout à fait.

Ciuchta a pensé cette série comme un enchaînement de «mouvements» particuliers tandis que l’exposition en devient le vestige, un enregistrement.

« When You See Me Again It Won’t Be Me » (Quand tu me reverras, ce ne sera pas moi), le projet mentionné plus haut, me semble symptomatique et en quelque sorte organise ma réflexion sur le travail de Jagna Ciuchta. Dans cette œuvre/série d’expositions réalisée entre 2010 et 2015, les objets sont soumis à la métamorphose, au déplacement et à une sorte de (dé)construction répartie dans le temps. C’est exactement en ce sens que le sujet de cette œuvre me semble être le mouvement : un mouvement qui arrache les objets, les formats mais aussi les incarnations successives de l’exposition des identités confortables, données et fixées une fois pour toutes. L’artiste semble rechercher le langage pour raconter ce flux et cette multiplicité originelle à l’aide d’un vocabulaire approprié : non pas tant avec des objets achevés et de phrases qui se terminent par un point à la ligne, mais avec une séquence de situations en mouvement et de mises en abyme sur plusieurs niveaux qui non seulement refusent l’identité à leurs objets (suspendus entre une incarnation et la suivante) mais au sein desquels le temps lui aussi se réfracte. Les motifs vagabonds, les emprunts, mais aussi des artefacts que l’artiste utilise – à la façon de citations sorties de leur contexte – suspendent la linéarité la plus élémentaire. Au lieu de se dérouler simplement dans le temps, ses séquences s’échafaudent sur une grille pleine de perturbations, d’arrêts, de retours en arrière et de glissements plus ou moins inattendus. Voici comment l’artiste parle de son travail : « Vous y verrez des expositions qui évoluent, soit selon un protocole préétabli, soit par propension à continuer à faire ou à défaire, à déplacer les objets et à redéfinir leurs liaisons, laisser l’œuvre toujours sans fin13. » On a l’impression que Ciuchta a pensé cette série comme un enchaînement de « mouvements » particuliers tandis que l’exposition en devient le vestige, un enregistrement.

L’œuvre Eat The Blue (2013-2014) est conçue d’une façon tout aussi « active ». La situation qui se construit entre les corps/œuvres présents apparaît à nouveau comme une recherche de tensions plus ou moins passagères (après l’exposition, les œuvres retourneront chez leurs propriétaires). Une documentation photographique constitue l’enregistrement assez détaillé de ce processus. The Grey Room (2011), déjà mentionné plus tôt, reposait sur la participation active d’autres artistes : le déplacement de leurs œuvres (et de leurs corps) dans l’espace suivait quelques indications sommaires de Ciuchta concernant l’organisation :

1. Je ne choisis pas mais accepte toutes les propositions sans émettre de jugement (…). 2. L’artiste décide où placer son œuvre. S’il/elle ne veut pas choisir, je prendrai une décision rapide, pratique. 3. Moins je décide, mieux c’est. Je laisse les autres choisir leur emplacement. Je ne les incite pas, je ne juge pas, ni ne cherche à contrôler14.

Mélange doré (2019) semble une autre étape de cette séquence non-chronologique : cette œuvre est un agrégat de corps et d’objets (le mélange éponyme) – à la fois œuvre et scénographie au mode d’emploi à peine esquissé pour la présence et les actions spontanées d’autres artistes.

Ne s’agit-il pas d’une situation typique de l’improvisation : créer un cadre poreux pour une expérience qui évolue dans le temps? S’appuyer sur la présence active et les décisions autonomes des corps vivants dans une situation éphémère et impermanente, se déroulant uniquement dans un espace-temps défini? Une fois ce type d’improvisation terminée, en reste-t-il autre chose qu’un enregistrement (des notes, des photographies, une archive de gestes)? Ce type de dispersion, d’existence uniquement au travers de la documentation ne fait-il pas partie des arts performatifs? L’artiste note :

Les images sont souvent tout ce qui reste des expositions, mais la documentation n’est que le début d’un chemin. L’image-document, l’image-pièce, l’image-support, l’image-déchet. Certaines d’entre elles cessent d’être documentaires pour émerger dans d’autres expositions. Elles sont alors, soit des fonds pour d’autres images ou objets, soit des œuvres accrochées sur des nouveaux fonds de peinture. Déplacés, extraits à nouveau, décollés des murs, agglomérés, incorporés, ces résidus d’expositions acquièrent un nouveau statut et une nouvelle légende, en demeurant toujours archives d’eux-mêmes et de ce qu’ils représentent. Images liquides, parce qu’elles s’écoulent d’une exposition à une autre, glissent d’un support à un autre, fuitent d’un état à un autre15.

Je serais incapable d’interpréter ses paroles autrement qu’en tant que situation de documentation à nouveau ouverte, une nouvelle fois mise en mouvement : une performance sans fin.

...l’art constitue pour elle une sorte de laboratoire dans lequel elle imagine (au sens donné à l’imagination par les surréalistes), explore et teste d’autres modèles (souples) de la création, du partage, de la perception ou, enfin, de la vie.

Lorsque, au cours d’une de nos conversations, j’ai demandé à Jagna Ciuchta si ce qu’elle faisait – construire des situations « vivantes » et inclusives, observer la dynamique des relations et des transformations qui s’y opèrent, les échanges sur plusieurs niveaux et les affects qui les accompagnent – pourrait être exprimé (par elle) dans un autre domaine, elle a répondu par l’affirmative. Mais manifestement, l’art constitue pour elle une sorte de laboratoire dans lequel elle imagine (au sens donné à l’imagination par les surréalistes), explore et teste d’autres modèles (souples) de la création, du partage, de la perception ou, enfin, de la vie. Dans La Mobilisation infinie, Peter Sloterdijk écrit : « Il faut introduire, dans le diagnostic sur notre époque, une dimension cinétique et cinesthésique parce que, sans cette dimension, tout discours sur la modernité passe à côté de ce qu’il y a de plus réel16. » La performance correspond sans aucun doute le plus pleinement à l’expérience poignante de notre être nomade, multidimensionnel et radicalement instable dans le monde actuel. C’est ainsi que j’interprète la performance de Jagna Ciuchta répartie dans le temps : en l’utilisant, elle crée un non-lieu artistique/utopique qui reste à la fois extrêmement concret, réel et ancré dans le temps. Intéressée par le processus et par le mouvement, ce sont eux qui deviennent le cœur et le moteur de son œuvre.

C’est exactement ainsi que Kozłowski réalisait son conceptualisme : l’imagination et la « transformation créative » étaient sa façon de franchir l’abîme qui séparait le concept de sa visualisation.

Charles Baudelaire, in : L’Art romantique. Journaux intimes, Presses Pocket, 1998.

La question du sujet et de l’identité dans l’œuvre de Jagna Ciuchta est extraordinairement versatile et pourrait sans doute se prêter à une étude séparée. Ciuchta sert d’intermédiaire et stratifie sans cesse : l’acte de création est pour elle un acte de cocréation (elle invite d’autres artistes à se joindre à ses œuvres et inclut à son travail les œuvres d’autres personnes : artistes et amateurs). Dans ce contexte, il aurait fallu poser la question de la limite entre la cocréation et l’appropriation (artistique) mais cela dépasse le propos de ce texte.

Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, cf. chapitre « La course au “Caucus” ». Ce qui mérite une attention particulière c’est qu’en 1969 Salvador Dali, l’un des surréalistes les plus célèbres, a illustré ce livre extraordinaire de ses héliogravures exceptionnelles.

Cf. Jorge Luis Borges, « La Loterie à Babylone », Fictions, Éditions Gallimard, 1951.

Michel Foucault, Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines, Éditions Gallimard, 1966, p. 10 de l’édition polonaise du livre.

Cf. Michel Foucault, op.cit., p. 8 de l’édition polonaise du livre.

Cf. Gilles Deleuze, Logique du sens, éd. Les Editions du Minuit, Paris 1969, p.76.

Dans L’Un dans l’autre, 2017, Jagna Ciuchta se réfère à Toyen et emprunte le titre et le geste d’une de ses œuvres. Toyen, de son vrai nom Marie Čerminowa, 1902-1980, était une artiste peintre franco-tchèque et figure importante du surréalisme tchèque.

En prenant consciemment le risque d’être accusée (non sans fondement) d’outsourcing ou d’appropriation (mentionnée dans la note 3).

Toutes les citations concernant cette œuvre proviennent de The Grey Room, Jagna Ciuchta in Wolves and Peasants 38% notes 38 % No Title 19% Dreamers 4%. Fondazione Antonio Ratti, Mousse Publishing, 2011, p. 25.

Le solipsisme, l’absence du mouvement, un matérialisme linguistique, l’autorité (douteuse) de l’auteur, la représentation et la réification semblent être à l’origine de la naissance de la performance qui s’en émancipe.

Portfolio de thèse, Jagna Ciuchta, Expositions ; je dilaté, images liquides et plantes carnivores, 2014-2019, 9.

The Grey Room, ibidem.

Portfolio, ibidem, p.9

Peter Sloterdijk, La Mobilisation infinie, Christian Bourgeois éditeur, Paris 2000, p. 27.